Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-131-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание

Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла

«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У Жоржа Брака, по-новому истолковывающего кубизм, усиливающего декоративную выразительность форм, видна опора на традиции французской шпалеры. Художник стал намного традиционнее в своих натюрмортах с корзинами фруктов, со старинными цитрами и в композициях «Конефоры», представляющих девушек, несущих корзины (навеяны образами античных кариатид). Изменения стиля коснулись и Андре Дерена. Еще Гийом Аполлинер называл его «античным». Художник легко ассимилировал разные явления, работая «в тени» Пуссена и Сезанна, понятых как классики. Мастер устремился к уравновешенности, весомости и материальности форм. Известные его «готицизмы» смогли ужиться с внушениями от живописи Караваджо. Дерен остановился, как отмечал критик в 1922 году, перед тем, что «сегодня является наиболее жизненным и действенным во Франции — перед страстной любовью к великой традиции и стремлением к порядку». Дерен теперь думает о Рафаэле: «...он не понят. Никто не знает, каким гениальным приемом ему удалось гораздо совершеннее, чем Леонардо да Винчи, соединить идеал и реальность». Тоска по гармонии родилась у Дерена в годы войны. В 1917 году он мечтает о «милых лицах женщин и детей», о деревьях и растениях, которые можно видеть «без дыма и снарядов». Современник писал о Дерене в 1922 году: «Его мучила проблема, может ли он творить как Рафаэль или Расин? Может ли он создать что-либо, что столь же безупречно, как искусство, и в то же время гуманно?» В 1912 году Дерен ездил в Италию; он сделал копию с Гирландайо (которую, впрочем, современники принимали за карикатуру), изучал других мастеров Возрождения. Он снова учился... В лучших работах 20-х годов, в портретах, в композиции «Пьеро и Арлекин» (1925) есть грустно-величественная гармония жизни, так что классицизм становится у Дерена чем-то очень человечным, понятным, ясным. Андре Сальмон в брошюре «Живое искусство» (1920) пишет о существовании классического мировоззрения, вспоминая позднего Ренуара («у которого классицизм в крови»), «Theories» Мориса Дени и поэзию Андре Жида. О Дерене поэт говорит как о художнике, «пережившем кубизм», который стал создавать «конструктивный классицизм».

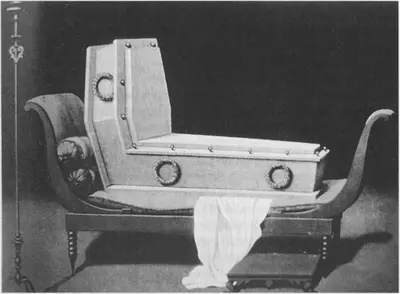

Р. Магритт. Портрет мадам Рекамье (по Давиду). 1951

На Дерена произвели большое впечатление постановки Дягилева. В 1926 году он принял участие в оформлении спектакля. Как и Пикассо, Дерена настойчиво просили сотрудничать в постановках русских балетов. Художник не устоял, он поддался миражам сцены, очарованию музыки Равеля, Дебюсси, Сати, Стравинского, Прокофьева, зрелищности и ритмам движения танцовщиц. Не менее, чем следы влияний итальянских и французских музеев, значил этот контакт с театральной средой, с пространственными эффектами. Наконец, художник оценил и французскую живопись XVIII столетия, преимущественно Юбера Робера. В ряде пейзажей 1920-х годов есть вольное совмещение театральной декорационности и роберовского пассеизма.

Среди бывших ниспровергателей, фовистов и кубистов, многие повернули к пластической чувственности форм. Стремлением к реалистичности образов с оглядкой на старых мастеров отмечено творчество Оттона Фриеза и Мориса де Вламинка. Вламинк констатирует: «Теперь ни Сезанн, ни кубизм уже больше не удовлетворяют... Раз и навсегда нужно договориться насчет понятия "классик"». Вламинк хочет выражения в живописи индивидуальности, глубокого проникновения в лирическое напряжение. Его, как и некоторых других художников, стали относить к представителям лирического экспрессионизма, неоромантизма и неогуманизма.

В духе времени изменился кубист Ж. Метсенже, известный теоретик, еще в 1911 году задумавшийся над проблемой «Кубизм и традиция» (так называлась его статья). Хуан Хрис, следуя урокам Пикассо, стал развивать синтетический кубизм в сторону «музейности»; в его картинах усиливается солидность композиционных построений и традиционная иконография натюрмортов типа «завтрак» и «ванитас». У Роже де ла Френе чувствуется «забота о классически строгой гармонии линий, о равновесии объемов, о некой объективности и ясности построения».

Характерно, что если в кубистический период Пикассо, Брак, Метсенже и Грис пользовались форматами, вытянутыми по вертикали, то теперь они чаше используют горизонтальные, которые как бы более «материальны», панорамны, зрелищны. Все эти художники увлечены темами материнства, образами плодородия, красоты обнаженного тела, античной скульптурой. Они берут древние сюжеты с их жизнеутверждающим пафосом. Большое распространение получает такой жанр, как портрет. Восстанавливаются в правах традиционные жанры. «Купальщица» (1924) Метсенже, «Камины» Брака, портреты Дерена, обнаженные Пикассо — лучшее, что вернул неоклассицизм XX веку в виде некой дани, которую он заплатил за безумства авангарда. Их внебытовой мир, словно отстраненный от текущей жизни, дает ощущение приближенности к вечности, обостренный, впрочем, подчеркнутой пластической конкретностью мотивов.

Выставка Энгра в 1919 году стала сенсацией для многих современных художников. «Энгризм» Пикассо и Дерена в свое время оказался даже слишком шокирующим, а сам переход к нему от кубизма непонятен. Молодая наука об искусстве XX века искала вольно или невольно корни современных экспериментов в прошлом, и теперь можно было заговорить о традициях Энгра и Делакруа. Более того, в этот период наконец-то стал изучаться XIX век, стали появляться монографии о крупных мастерах. В честь столетних годовщин открывались выставки, и среди них значительной стала выставка Теодора Жерико в 1924 году, показавшая, как можно соединить необузданную фантазию с твердыми, материальными» формами. Стоит также помнить, что в то время XIX век еще не кончился в том смысле, что жили и работали Ренуар и Моне (Моне скончался в 1926 году).

Аполлинер незадолго до смерти, в 1918 году, писал в статье «Новый дух и искусство», что «вскоре народится новый реализм, равный искусству Древней Греции». Выставка «Реалисты 1919—1939 годов», показанная в 1981 году в Национальном музее современного искусства в Центре им. Ж. Помпиду в Париже, напомнила о другой — «Популярные мастера реальности» (Париж, 1937). Успешно развивалось тогда творчество Дюнуайе де Сегонзага, не порывавшего с живописным сезаннизмом. Важным представляется творчество Бальтюсса (Бальтазара Клоссовски), стремившегося в своем творчестве продолжить линию делла Франческа, Пуссена и Коро, соединяя классику с «чертовщинкой» абсурдности современного восприятия мира. К реализму его типа тяготели бельгиец Жан Ренси, голландцы Альбер Карел Вилинк и Раул Хински, австриец Реудольф Хаузнер (позже переехал в США).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: