Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Название:«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-131-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Турчин - «Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» краткое содержание

Книга дает представление о крупнейших явлениях искусства XX в., важнейших эстетических проблемах, позволяет приблизиться к пониманию всего художественного процесса. Рассказывается о крупнейших музеях, о значении критики и художественного рынка, характеризуются взаимоотношения искусства и политики, искусства и неомифологии, искусства и техники и т. п., анализируются отдельные течения — абстрактное искусство, поп-арт, сюрреализм и социалистический реализм. Особое внимание уделено крупным мастерам — А. Матиссу, П. Пикассо, В. Кандинскому, К. Малевичу, С. Дали, Э. Уорхолу и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей.1.0 — создание файла

«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

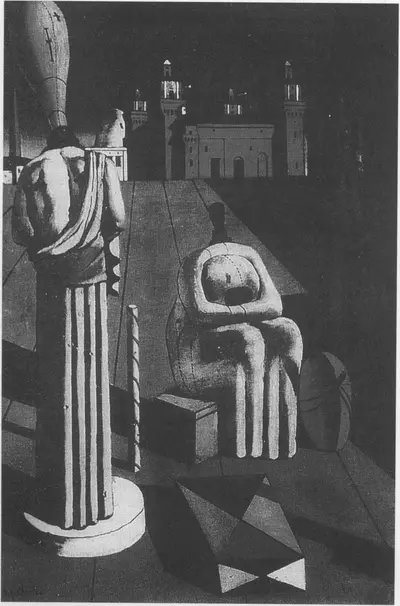

Новый фигурный стиль зарождался у Артуро Мартини (окончатся в 1947 году). Его учеба у А. Гильдебранда в Мюнхене счастливо соединилась с интимизмом М. Россо и экспериментальностью У. Боччони, пребывание в 1914—1927 годах в Париже позволило познакомиться с творчеством Э.А. Бурделя и А. Майоля. Придав всему опыту начала века некоторый эстетский оттенок маньеристичности, освоив традиции, мастер вышел к «метафизичности», воплотив, быть может, наиболее полно заветы Джорджо де Кирико в композициях «Сон» (1931), показавшей сцену в интерьере, и «Родное» (1933) с пустым уголком двора: некие театральные декорации без актера. Это было направление, после Майоля, Бурделя, Кольбе и Деспьо, фигуративной пластики XX столетия, получившей развитие после Второй мировой войны. Ученица Бурделя, скончавшегося в 1929 году, Жермена Ришье показывала в своих фигурах ужас бытия. Складывался стиль Фрица Вотрубы в Австрии, который соединил традиции венского модерна с поисками кубизма. К монументальным формам вышел Ксаверий Дуниковский. Новый этап начался у Г. Мура и А. Джакометти. Тут настал период «выхода пластики» на просторы городов и парков. Ее идоличность здесь могла бы показаться значительной и эффектной. Однако — за редкими исключениями — удачных памятников становилось все меньше, а в создании самих образов людей, вытесняя сложившуюся традицию, приобретали манекены и муляжи поп-арта и гиперреализма.

Испытание традиций, или испытание традицией

«Дело критика — сохранять традицию там, где она существует. Его обязанность подходить к искусству как к чему-то неразрывно целому, рассматривая его не как нечто ограниченное временем, а нечто вечное, и тогда на лучшие произведения двухсотлетней давности можно смотреть одними и теми же глазами», — писал Т.С. Элиот в книге «Лес священный» в 1920 году. И эти слова маститого мэтра, сочувствующего неотрадиционализму, его пестующего и охраняющего, могли бы стать эпиграфом для означенной темы. А она сводится к тому, как проверялись традиции классического искусства в XX столетии, что они значили для этого хаотичного века, испытывающего их на прочность, то сомневающегося, а то и верящего в них безоговорочно.

Давно отмечено, что в своей шокирующей полемике с художественным наследием прошлого, в которой, конечно, было (особенно вначале) много преднамеренно эпатажного, внешнего, XX век сильно хитрил. Действуя так, он несколько преувеличивал свое желание «опрокинуть калымагу груза традиций», «засыпать каналы Венеции» и «сжечь музеи»; скорее, предлагалась более сложная работа по переработке наследия, порой скрытная, а порой и специально демонстрируемая. Тем не менее даже того, что делалось, хватало, чтобы поговорить о «смерти искусства», причем не столько отдельного его направления, сколько о «кончине» трагической, бесспорной. Для философии начала столетия примера кубизма Пабло Пикассо было достаточно для того, чтобы писать о «кризисе искусства», о чем, скажем, поведал Николай Бердяев в 1914 году. Он писал: «Много кризисов искусство пережило за свою историю. Переходы от античности к Средневековью и от Средневековья к Возрождению ознаменовывались такими глубокими кризисами. Но то, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще...» Уже через год Сергей Булгаков написал статью «Труп искусства. По поводу картин Пикассо». В последующее время подобных суждений о нынешнем «эстетическом безобразии» звучало немало, более того, они раздавались обычно в ответ на каждый новый «изм», на каждый поворот в художественных вкусах. Стоит обратить внимание на лавину подобных текстов, таких, как «Катафалк искусства» (1915) А. Асеева, «Антиискусство» (1924) П.П. Муратова, «Искусство без качества» (1924) Б.Р. Виппера, «Дегуманизация искусства» (1925) Х. Ортеги-и-Гасета, «Кризис современного искусства» (1925) И. Иоффе, «Фарс современного искусства» К. Моклера, «Агония живописи» (1932) Э. Фора, «Умирание искусства» (1937) В. Вейдле. Они писались людьми разных поколений, разного возраста.

И так вплоть до сегодняшнего дня.

Эта полемика, довольно впечатляющая, если не сказать скандальная, не смогла тем не менее замаскировать одного впечатляющего факта: шла громадная работа по пересмотру отношений «старое — новое». Авангард всегда был «болен» искусством, даже в своих самых радикальных решениях. «Соревнуясь», «вытесняя», «борясь за публику», авангард то создавал «параллельные» художественные решения, то вновь — в конкуренции своей — нарочито обращался к традиционным образам и формам. Обычно такое случалось в годы «кризисные» для самого авангарда, точнее, в годы его принципиальных перестроек, когда он в своем постоянном стремлении к самосовершенствованию освобождался от того, что, казалось, этому препятствовало. Мастера авангарда приметили щель, существующую между искусством и жизнью, и всю свою энергию направили на то, чтобы ее увеличивать, создавая «объекты» и инсталляции, перформансы и хеппенинги, видео-арт и инвайронмент. Стоит заметить, что «удельный вес» их в современном художественном процессе все более и более увеличивается.

Авангарда, впрочем, в старом, «классическом» понимании уже давно нет; осталась лишь деятельность мастеров, которые берут на себя ответственность за актуальные эстетические решения. Тем не менее заметно, что им не удалось решить главного, о чем неоднократно декларативно объявлялось: покинуть поле действия, ограниченного музеями и выставками. Сама форма специализированного показа в определенном месте в определенные часы и дни — сугубо традиционна. Можно было отказаться от обычных «художественных» материалов, собирать «хронологически и топографически случайное», выставляться самому, можно... С этим уже столкнулся Марсель Дюшан, который в своих реди-мейдах, составляя, к примеру, табурет и велосипедное колесо, делал все, чтобы нарушить всевозможные «табу», налагаемые традицией, но работы его постоянно оказывались в музеях, чему он несколько удивлялся. Омузеевление — это судьба, против которой нет (пока, во всяком случае) каких-либо весомых аргументов, и об этом уже говорилось в разделе «Музеи, музеи...».

Дж. де Кирико. Археологи. 1916

Более того, «авангарда II», «мягкий авангард» 20—30-х годов, исправляя «ошибки» «авангарда I», его экспериментальность, его «непонятность», стал мечтать о музеях. Стоит задуматься над тем, что, мечтая строить музеи, авангард заботился о том, чтобы создавать собственную традицию. Она «заработала» в годы его испытаний, уже в 1920—1930-е годы, но наиболее эффективной к концу века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: