Галина Трофимова - Русский язык и культура речи: курс лекций

- Название:Русский язык и культура речи: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-89349-603-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Трофимова - Русский язык и культура речи: курс лекций краткое содержание

Курс лекций создан на основе Государственного образовательного стандарта с учетом требований подготовки специалистов негуманитарного профиля. Он состоит из пяти разделов: язык как средство общения, литературный язык и культура речи, культура научной речи, культура официально-деловой речи, основы риторического искусства. Курс не только дает теоретические знания, но и учит применять их в практической деятельности студента в вузе, а также помогает развитию профессиональной компетенции будущего специалиста.

Курс лекций предназначен для студентов технических вузов. Может быть использован преподавателями при проведении занятий в учебных заведениях негуманитарного профиля и интересен для тех, кто занимается повышением профессионального уровня и совершенствованием культуры речи.

Русский язык и культура речи: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы выступаем в роли слушателя, но можем выступить, например, на собрании или семинаре в роли оратора.

Вот наш слушатель закрыл глаза, второй свел брови и снял очки, третий откинулся назад. Что значат их действия? Они спят, думают о своем или слушают?

– Если собеседник барабанит пальцами по столу, ему скорее всего скучно.

– Пожимает плечами – все равно.

– Сжимает кулаки – настроен агрессивно.

– Потирает нос – думает.

– Наклоняет голову набок – думает.

– Смотрит на часы – торопит время, он уже в пути.

Эти сигналы помогут говорящему скорректировать свое сообщение, сделать его понятным, заинтересовать аудиторию. Для установления контакта, обратной связи используется

– расспрашивание – прямое обращение к говорящему. («Уточните, пожалуйста, вашу точку зрения», «Весьма сожалею, я не все понял, разъясните, пожалуйста»);

– перефразирование, т. е. мысль высказывается другими словами (используется, когда необходимо выделить главное);

– отражение чувств, т. е. следует показать, что собеседника понимают и ему сочувствуют («Я вам искренне сочувствую, действительно, преподавание – нелегкий труд»);

– резюмирование помогает связать отдельные части информации в единое целое («Если подвести итог вышесказанному», «Итак, вы считаете, что надо сделать так…»).

Слушая, лучше не делать следующего:

– вносить реплику: «Со мной это тоже было…»;

– успокаивать словами: «Это еще не так плохо»;

– оценивать: «Это очень хорошо или очень плохо»;

– прямо критиковать: «Здесь вы сделали ошибку».

Можно использовать другие фразы, например: «Вам не кажется, что это неверный вариант».

Нужно ли делать записи при слушании?

При слушании лекции, доклада с целью получения информации запись необходима. Запись помогает концентрации, дает материал для анализа, возможность возвращения к услышанному. Но одновременно эффективно записывать и слушать трудно, особенно если нет необходимых навыков. Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, заключается в стремлении записать подробно слова лектора. Этого делать не стоит, так при этом теряется нить рассуждений лектора. В конспекте появляются обрывки мыслей, недописанные предложения.

Основное правило таково: важнее понять логику изложения в целом.

Конспект устного выступления представляет собой расширенный план, отражающий структуру, основные положения, содержащий цитаты и примеры. При конспектировании запись должна быть понятной. Необходимо упрощать предложения, слова, записывать только основные моменты, фактический материал, помечать переходы автора от одной мысли к другой, обобщения, выводы. Лучше всего использовать сокращения и символы. Начиная писать лекции, надо разработать свою систему записи. Важные мысли, самое интересное нужно сразу подчеркивать или выделять на полях сигнальным знаком.

При конспектировании необходимо уметь осуществлять свертывание фраз и сокращение слов.

Свертывание фраз – смысловая компрессия, т. е. выделение в каждой фразе ключевых слов и построение из них смысловых рядов, которые и должны быть в конспекте. Можно отбрасывать без ущерба потери смысла:

– группу подлежащего, если она повторяется в тексте, ее можно заменить местоимением;

– синонимичные прилагательные в функции определения (большой, огромный);

– наречия степени (очень, весьма, совершенно);

– глаголы-связки (является, представляет собой) можно заменить тире;

– некоторые придаточные предложения заменять словосочетаниями (так как он заболел – из-за болезни).

При сокращении слов надо помнить, что наибольшее количество информации падает на начальные буквы слов; нельзя опускать окончания слов, если они отражают связь слов в предложении (у существительных – падеж, число, у глагола – лицо, время). Сокращенное слово должно быть восстановимо в тексте и оканчиваться только на согласную. Незнакомые слова необходимо записывать полностью.

При конспектировании, как правило, используются следующие сокращения слов:

– по первой букве (век – в., год – г., железная дорога – ж.д., т. е. и др.);

– сокращение по нескольким первым буквам (отбрасываются суффикс и окончание – гл. проблема) – прилагательных и причастий;

– вместо букв в середине слова ставится дефис (хоз-во, каж-ся);

– использование аббревиатур;

– использование символов.

Итак, эффективность коммуникации во многом зависит от таких видов речевой деятельности, как чтение и слушание, от умения запоминать информацию, критически оценивать ее и делать выводы.

Краткие выводы из сказанного, заключительный итог речи, краткое изложение сути речи – это есть резюме. Резюмировать – делать в сжатой форме выводы. Резюмирование – важная составляющая устной и письменных форм общения, чтения и слушания.

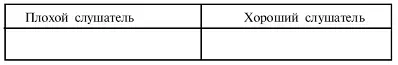

Заполнить таблицу:

1. Экономит время, слушая рационально

2. Получает как вербальную, так и невербальную информацию

3. Рассматривает тему как скучную и неинтересную

4. Считает, что хранит все в голове

5. Тратит время на обдумывание посторонних тем

6. Не концентрируется на трудных моментах

7. Внутренне реагирует на любое эмоциональное выражение

8. Сосредоточен и терпелив, не перебивает оратора

9. Позволяет себе расслабиться, отвлечься

10. Улавливает голые факты, не понимая главной идеи

11. Пытается осмыслить недопонятое

12. Слишком возбужден и часто отвлекается

1. Виды чтения и их использование в практике вуза.

2. Условия правильного слушания. Основные недостатки слушания. Какой слушатель вы (можно использовать таблицу).

3. В тексте выделите ключевые слова и заполните блоки интегрального алгоритма.

Почти всегда – 2 балла. В большинстве случаев – 4 балла. Иногда – 6 баллов. Редко – 8 баллов. Почти никогда – 10 баллов.

1. Стараетесь ли вы свернуть беседу, если тема или собеседник неинтересны вам?

2. Раздражают ли вас манеры собеседника?

3. Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас на грубость или резкость?

4. Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или малознакомым вам человеком?

5. Перебиваете ли вы собеседника?

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом?

7. Меняется ли ваш тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш собеседник?

8. Меняете ли вы тему разговора, если собеседник коснулся неприятной для вас темы?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: