Сусанна Парч - Домашний музей

- Название:Домашний музей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТЕРРА

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-300-02636-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сусанна Парч - Домашний музей краткое содержание

Эта книга — описание самого необычного музея мира, воображаемого музея. Посетителей ждет увлекательное путешествие в мир истории искусства. Возникает иллюзия, что, переходя из зала в зал, оказываешься в пещере или гробнице, в храме или церкви, во дворце или замке, где встречаешься с произведениями искусства, наиболее характерными для того или иного периода истории.

Экспозиция музея включает в себя свыше 200 произведений искусства, начиная с каменного века и заканчивая сегодняшним днем. Листая страницы этой великолепной книги, читатель узнает о том, как художники воспринимали окружающий мир, как воплощали свое видение в создаваемых творениях, каким образом в давние времена удавалось без помощи сложных механизмов возводить гигантские сооружения. Благодаря этой книге можно лучше понять искусство любого периода истории человечества.

Домашний музей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И хотя теперь многие храмы лежат в руинах, при раскопках находят множество предметов изобразительного искусства, когда-то украшавших эти храмы. Теперь они выставлены в музеях.

Сравнивая скульптуру воина с другими (мраморными), можно предположить, что она была отлита примерно в 460 г. до н. э. Примерно десятью годами ранее город Афины заказал скульптору Фидию (около 490–430 гг. до н. э.) 13 больших бронзовых статуй. Они предназначались в дар святилищу Аполлона в Дельфах. Незадолго до этого произошло важное событие: греческое войско одержало победу над персами в решающем сражении на Марафонской равнине. Греки своим даром хотели отблагодарить богов за помощь в жестокой битве.

Афиняне в заказе перечислили, какие скульптуры должен был выполнить Фидий. Согласно записям, мастер изготовил статуи богов Аполлона и Афины, полководца Мильтиада — он командовал греческой армией во время Марафонской битвы, — и десяти героев, отличившихся в битве. Возможно, найденные в море скульптуры принадлежали именно к той группе. Время создания статуй и мастерство исполнения подтверждают предположения, что они вышли из-под руки великого ваятеля. Внешние данные однозначно указывают на то, что это изображение героя.

Рис. 42. Парфенон:план.

Итак, в греческих храмах устанавливали не только статуи богов, но и героев — полулегендарных и реальных людей, которые совершили подвиги (например, Мильтиад вместе со своими воинами одержал очень важную победу над более многочисленной армией персов). Эти скульптуры устанавливали в храмах, а не в гробницах, как это было у египтян. (Стоит отметить, что в Древнем Египте также строили величественные храмы и украшали их прекрасными скульптурами.)

В чем же кроется причина столь разного подхода к искусству? Греки в отличие от египтян не готовились всю жизнь к смерти, для них намного важнее было существование здесь, на земле. Каждый стремился к успеху и гордился достойными делами и поступками, совершенными другими. Подобные взгляды на жизнь и на роль человека в ней привели к новой форме общественных отношений: демократии (см. статью «Демократия», зал 4).

Рис. 43. Парфенон:изображение центрального зала со статуей Афины.

Демократическое устройство общества нашло отражение и в искусстве. Грандиозные пирамиды египетских фараонов свидетельствовали о могуществе и вечности власти фараонов и египетских богов. Человек, глядя на пирамиды, чувствовал свое ничтожество и бессилие. Иное впечатление производят греческие храмы. Они кажутся невесомыми, парящими в воздухе. Даже греческое слово «наос», обозначавшее «храм», переводится как «корабль». Мы можем увидеть это и в зале, в котором сейчас находимся — в знаменитом афинском храме в честь покровительницы города Афины, Парфеноне (рис. 41–43). Греческий храм обычно окружал один или два ряда колонн, которые поддерживали крышу и создавали ощущение легкости здания. Колонны были и внутри храма. В главном храмовом помещении обычно устанавливалась статуя бога или богини.

В VII в. до н. э. появились первые каменные храмы. Прежде их строили из дерева. Чтобы здание храма не выглядело приземистым и не создавало впечатление, что кровля излишне давит на основание, греческие мастера при строительстве пользовались специальными приемами. Греки обнаружили, что строения выглядят более воздушными, если внести небольшую кривизну в прямолинейные части здания (курватура). Так, ступени и крышу строители слегка приподнимали к центру. Колонны устанавливали на разном расстоянии: внешние располагались ближе, чем внутренние. Ствол колонны немного утолщали примерно на трети ее высоты (энтазис), благодаря чему зрителям казалось, что под тяжестью крыши они немного проседают. Применяя подобные хитрости, греческие мастера добились того, что храм воспринимается как нечто легкое, воздушное, хотя построен он из крупных, тяжелых камней.

Строительный материал доставлялся подчас издалека, каменоломни находились за многие километры от места строительства. У древних зодчих не было под рукой мощной техники, которой располагаем мы.

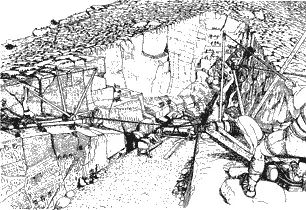

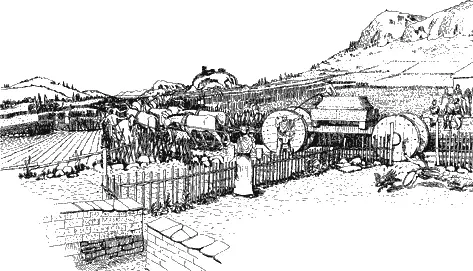

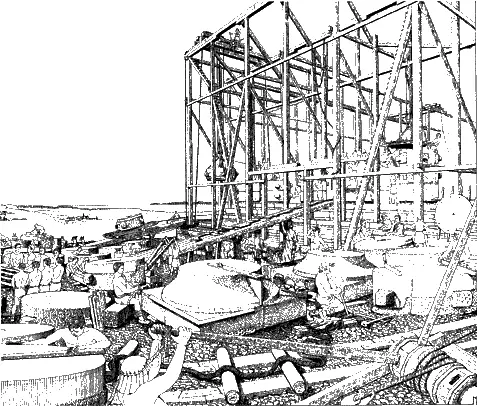

Каким же образом греки справлялись со столь сложными задачами? Все начиналось с того, что в каменоломнях с помощью простейших средств откалывали огромные каменные глыбы. Труд каменотесов, как правило рабов, был очень тяжел. Будущим строительным деталям на месте придавали приблизительную форму. А детали эти были поистине циклопическими. Например, одна капитель (верхняя, венчающая, часть колонны) для Парфенона весила 12 тонн. Чтобы поднять будущую капитель из каменоломни наверх, ее укладывали на рельсы и перевязывали толстыми канатами. Канаты крепили к огромным лебедкам. Множество крепких мужчин приводили в движение механизм подъемного устройства, виток за витком накручивая на них канат и постепенно вытаскивая глыбу на поверхность земли (рис. 44). Затем будущую капитель погружали на повозку, запряженную мулами или быками (рис. 45). На строительной площадке (рис. 46) каменной глыбе придавали окончательную форму. Наконец, при помощи системы блоков капитель устанавливали наверху колонны и закрепляли. Если представить, какие невероятные усилия требовались для обработки и транспортировки только капителей колони, то разве неудивительно, что храм в Афинах был построен всего лишь за 11 лет?

Рис. 44–46. Архитектор Манилос Корресуже в течение многих лет работает на Акрополе. С 1985 г. он руководит работами, призванными сохранить храмы и уточнить их историю. В огромной мраморной глыбе он рассмотрел наполовину готовую капитель, не использованную лишь потому, что в ней имелась тонкая трещина. Камень, по-видимому, предназначался не для строительства Парфенона на Акрополе, а для храма, который был сооружен значительно раньше, а затем разрушен персами. Историю капители Манилос Коррес рассказал в рисунках. Благодаря этому мы можем теперь хорошо представить себе, как в давние времена греки доставляли мрамор из каменоломен на строительные площадки и обрабатывали его.

При строительстве храмов греческие мастера применяли определенные правила. Согласно этим правилам, основание здания, колонны и несомая колоннами часть рассматривались как единая архитектурная деталь, которая называлась ордером (рис. 47). В античные времена существовали три ордера: дорический, ионический и коринфский. Они были названы так по названиям племен, у которых сложился соответствующий ордер. Например, дорический сложился у дорийцев — племени, населявшем Центральную Грецию. Дорический — самый древний ордер. Он появился примерно в VI в. до н. э. Ионический ордер был назван в честь ионийцев — жителей Ионии (территория сегодняшней Турции). Самый молодой, коринфский ордер, был разработай, вероятно, только в IV в. до н. э., и не в Коринфе, а в Афинах. Различия в ордерах показывают, что в различных местах и в различное время при строительстве храмов пользовались разными канонами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: