Наталия Жуковская - О буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1969–2011

- Название:О буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1969–2011

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ориенталия»ea272c22-c6cd-11e2-b841-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91994-023-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Жуковская - О буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1969–2011 краткое содержание

Книга доктора ист. наук, проф. Н. Л. Жуковской представляет собой сборник статей, написанных с 1969 по 2011 г. Они посвящены проблемам истории, теории, обрядовой практики буддизма, его месту в современной общественной и политической жизни буддийских регионов России. В статьях сборника, расположенных хронологически в обратном порядке – от более поздних к более ранним, преследуется еще одна цель, поставленная автором в расчете на интересующегося читателя: показать, как за прошедшие почти полвека в стране в целом, в науке и в буддологии в том числе менялись идеологические, методологические и просто человеческие ориентиры в подходе к изучению такого масштабного культурно-исторического феномена, как буддизм.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, религиоведов, культурологов, буддологов, этнологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся буддизмом и буддийской культурой в России.

О буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1969–2011 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заметим также, что ряд предметов, вошедших в число «восьми эмблем», был известен в индийской традиции задолго до буддизма: это колесо (санскр. cakra ) и лотос (санскр. padma ). А в самой Монголии эти предметы известны не только в восьмеричном наборе, но и по отдельности, в качестве деталей буддийской и народной орнаментики. Помимо стандартного алтарного набора «восьми жертв», изготовленных, как правило, из дерева или отлитых из металла, которые обязательны в храмах и до сих пор часто встречаются в монгольских юртах, цветок лотоса, двух рыб, белую раковину, колесо с восемью спицами можно увидеть изображенными на дверях юрт, в виде тканого орнамента на шелке, ксилографического отпечатка на простой белой ткани или бумаге. Особенно повезло эмблеме «нить счастья», которая в Монголии воспринимается как древний национальный орнамент и применяется как счастливый символ практически повсеместно: от рисунка на ткани, заборах и воротах, окружающих юрту и хозяйственную территорию при ней (хашаан), значках, выпускаемых монгольской промышленностью, до вошедших лишь в недавнее время в обиход из общеевропейской культурной модели колец для новобрачных. На кольце невесты изображена «нить счастья», на кольце жениха – ваджра, пучок скрещенных молний, также в основе своей один из буддийских символов, частично оторвавшийся от своего первоначального значения в буддизме и сохранивший лишь значение крепости и прочности.

Следующий объект нашего внимания – монашеский жезл (№ 509–11/а, б; рис. 9). Его тибетское название – харсил (‘khar-gsil), монгольское – дулдуй . Предмет этот наряду с другими 17 предметами ламаистского культа был подарен Музею антропологии и этнографии в 1899 г. Г. М. Осокиным, известным краеведом и собирателем изделий традиционной культуры и народного искусства, автором ряда этнографических работ по бурятам и монголам 368, удостоенным за свою деятельность звания почетного гражданина г. Кяхты.

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОСОХА – НЕ СТОЛЬКО ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО ПРИ ХОДЬБЕ, СКОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ВСЕ ЖИВОЕ ВОКРУГ О ТОМ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ МОНАХ

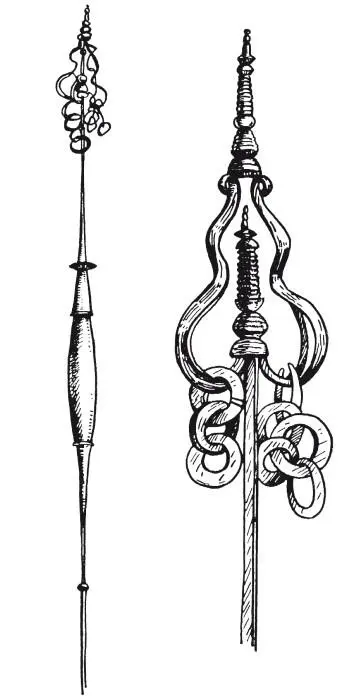

Монашеский жезл, или посох, известен предположительно со времен самого Будды. Во всяком случае, буддийская традиция упоминает о существовании у Будды Шакьямуни такого посоха (санскр. khakhara ), сделанного из сандалового дерева и имевшего оловянное навершие. Посох входил в число обязательных атрибутов странствующих буддийских монахов наряду с чашей для сбора подаяний, четками, монашеской одеждой и другими предметами. Основное назначение посоха – не столько опираться на него при ходьбе, сколько предупреждать все живое вокруг о том, что движется монах. Прежде всего такое предупреждение относилось к различным мелким животным, на которых монах мог невзначай наступить и тем самым, не желая того, их убить, т. е. насильственно пресечь чью-то цепь перерождений, что, как известно, входит в число десяти основных грехов в буддизме.

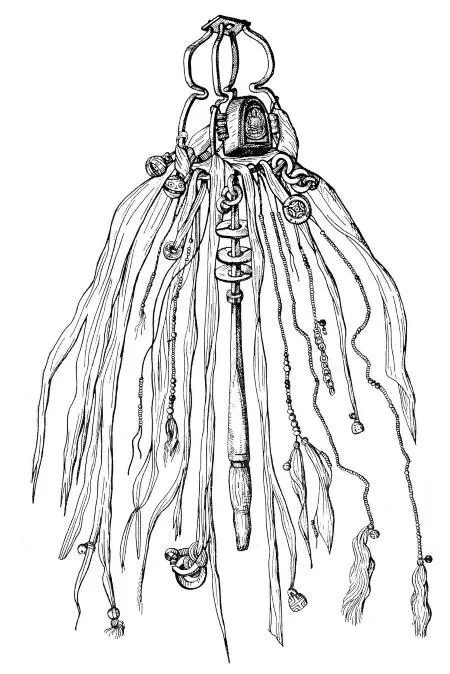

Рис. 9.Жезл странствующего буддийского монаха

Именно поэтому деревянный в основе своей посох имел металлическое навершие в виде контура листа, отдаленно напоминавшего по форме лист дерева бодхи (лат. Ficus religiosa ) – дерево, под которым Будда, согласно буддийской легенде, достиг просветления. На контур листа насаживались металлические кольца, издававшие на ходу легкое позвякивание, – таким образом предупреждались все живые существа и достигалась искомая цель.

Монашеские посохи известны и в странах северного буддизма: Тибете, Монголии, Китае, Японии. Их первоначальная функция сохранилась, однако внешний облик претерпел некоторую эволюцию. Особенно наглядно это видно на примере вышеупомянутого предмета из коллекции МАЭ. Его размеры (длина 67 см) и наличие короткой деревянной рукоятки свидетельствуют, что он превратился из посоха, которым опирались в грунт при ходьбе, в жезл, который носят в руках. Обилие навешенных на жезл предметов (шелковых платков – хадаков, кожаных веревок с нанизанными на них бусами, бубенчиков, металлических колец и др.), по длине своей в ряде случаев превосходящих размеры жезла, свидетельствует о том, что он уже и не может использоваться как посох, а только как ручной предмет. Впрочем, возможно, что кусок стержня просто утерян и предмет в коллекции представлен в поломанном виде (об этом см. ниже).

Основные конструктивные детали раннебуддийских посохов все же сохранились: сочетание металлического и деревянного стержней и навершие в виде каркаса из восьми металлических дуг (его размеры 5 8 см). На металлический стержень насажены шесть свободно двигающихся колец, девять колец и бубенцов имеются на каркасе навершия, наконец, еще восемь колец и бубенцов привязаны к концам шелковых лент (длиной от 45 см и больше), свободно свисающих с каркаса навершия. Таким образом, шумовой эффект на ходу обеспечен достаточно. Шелковые хадаки голубого цвета, свисающие с нижних дуг каркаса имеют благопожелательную символику по отношению ко всем живым существам. Любопытно, что среди лент (хадаков) свисают восемь нитей с нанизанными на них бусами, шарики которых (желтые, коричневые, красные) сделаны из дерева, корня и каких-то искусственных материалов, есть даже несколько бусин из красного коралла. Трудно судить наверняка о назначении этих бус. Нити разной длины с разным количеством бусин – от 7 до 70; к концам некоторых нитей подвешены небольшие бубенчики, которые, возможно, и предназначались для того, чтобы издавать звуки. Скорее всего, это остатки бывших четок, нити которых порвались от долгого употребления, и часть зерен потерялась. Так как четки считались необходимым ритуальным предметом монахов и имели определенный сакральный смысл, то вполне возможно, что остатки вышедших из употребления четок могли находить себе именно такое применение: ритуальная функция жезла от такого дополнения ничего не теряла.

В каркас металлического навершия вмонтирована застекленная ладанка (размер 3,8 см), внутри которой находится миниатюрная фигурка Будды Шакья-муни. Судя по изображениям тибетских, китайских и японских жезлов и посохов, верхушка навершия представляет собой шпиль в виде многоступенчатой ступы.

Рис. 10.Тибетский монашеский посох и навершие к нему

У рассматриваемого нами предмета шпиль утерян, но концы навершия упираются в металлическую пластинку с отверстием, в которое этот шпиль вставлялся. Бывало, что вместо шпиля вставлялось изображение пучка скрещенных молний (санскр. «ваджра»). Оба эти предмета в буддизме наделены глубокой сакральной символикой и иногда могут использоваться как взаимозаменяющие друг друга объекты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: