Михаил Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы

- Название:Ирония идеала. Парадоксы русской литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0379-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы краткое содержание

Русская литература склонна противоречить сама себе. Книга известного литературоведа и культуролога Михаила Эпштейна рассматривает парадоксы русской литературы: святость маленького человека и демонизм державной власти, смыслонаполненность молчания и немоту слова, Эдипов комплекс советской цивилизации и странный симбиоз образов воина и сновидца. В книге прослеживаются «проклятые вопросы» русской литературы, впадающей в крайности юродства и бесовства и вместе с тем мучительно ищущей Целого. Исследуется особая диалектика самоотрицания и саморазрушения, свойственная и отдельным авторам, и литературным эпохам и направлениям. Устремление к идеалу и гармонии обнаруживает свою трагическую или ироническую изнанку, величественное и титаническое – демонические черты, а низкое и малое – способность к духовному подвижничеству. Автор рассматривает русскую литературу от А. Пушкина и Н. Гоголя через А. Платонова и В. Набокова до Д. Пригова и В. Сорокина – как единый текст, где во все новых образах варьируются устойчивые мотивы. Их диапазон охватывает основные культурные универсалии: бытие и ничто, величие и смирение, речь и безмолвие, разум и безумие. Динамика литературы раскрывается в ее сверхнапряженной парадоксальности, в прямом сопряжении смысловых полюсов.

Ирония идеала. Парадоксы русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот феноменализм, поэтика чистого присутствия вещи на радужке глаза и на кончике пальцев, разлит в прозе Саши Соколова и Сергея Юрьенена, в поэзии Алексея Парщикова и Ильи Кутика. Правда, у последних логика чувственности, «фигуры интуиции» и «пятиборье чувств» (заглавия сборников Парщикова и Кутика) проявляются в формах не столько метафизики, сколько науки, техники, даже спорта, как мышления более конкретно-прикладного в приемах овладения вещью и разграфления пространства. Но что вообще свойственно феноменализму – так это превращение научного термина в метафору, привлекательную сухой визуальной точностью и отгороженную как от метареалистического «наплыва» значений, так и от концептуального их «слива». Феноменализм развертывается как бы в средней зоне между мифом и пародией, между метафизической серьезностью и языковым озорством, – на поверхности, лежащей между глубиной вещи и смеховым вывертом этой глубины.

Пожалуй, в литературе русского зарубежья эта эстетическая середина представлена более полновесно, чем на родине, где она оттесняется крайностями метареализма и концептуализма, мистического энтузиазма и «нигилистического» гротеска. Вообще эмиграция – внешняя или внутренняя – очень способствует представлению предметов как феноменов, задняя, содержательная природа которых сокрыта и подернута мглой, как покинутая родина. Провозвестником такого глубоко-поверхностного письма выступил Набоков, который в годы перестройки был воспринят в России как свежайшая литературная новость, несмотря на десятилетие, истекшее с его кончины (1977). И в целом зарубежье, отдалившись в пространстве, чрезвычайно успешно опаздывало по фазам времени, словно бы на протяжении семидесяти лет, от Бунина до Саши Соколова, от Ходасевича до Иосифа Бродского, сохраняя верность итогам второго цикла и готовясь к завершающей, эстетической фазе третьего, к слиянию с основным руслом не где-нибудь, а именно в устье, перед впадением… в цикл следующий и еще не известный.

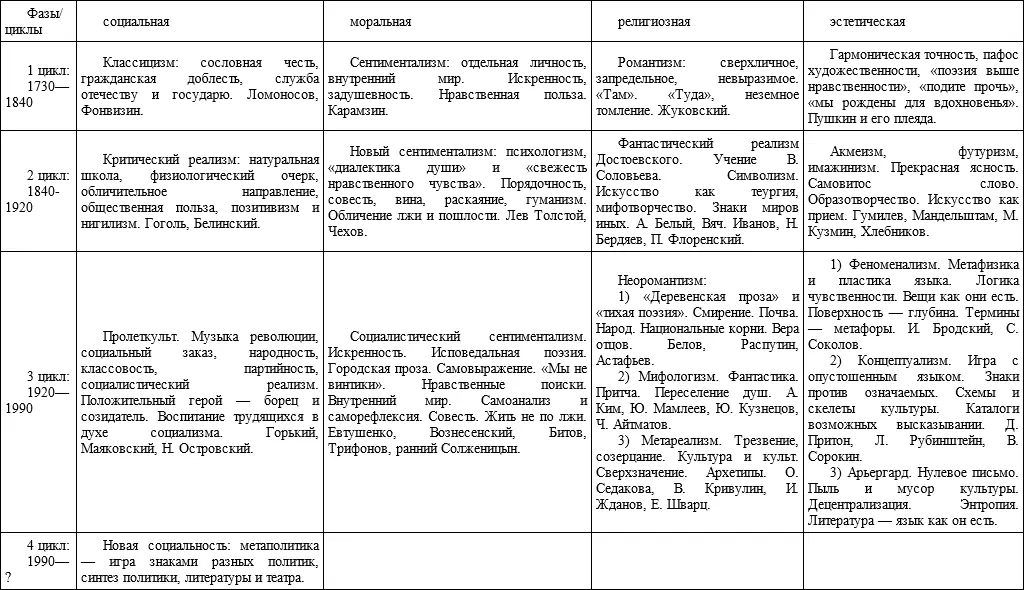

Чтобы все это не смешалось в сознании читателя, представим таблицу циклического развития русской литературы XVIII—XX веков (до конца советской эпохи), оговорив ее приблизительность. Прежде всего, помещать в клетки можно по-настоящему только функции, направления, но не индивидуальных творцов. Сухая графика наших клеток и столбцов вообще условна и при более тщательном рассмотрении, на уровне авторов, превратилась бы в живопись, где каждое индивидуальное явление – цветовое пятно и косой мазок через все расчерченные координаты.

Главное, на что стоит обратить внимание в этой таблице: закономерная смена четырех фаз в историческом движении литературы (по горизонтали) приводит к устойчивому повторению и сквозному соответствию их во всех трех циклах (по вертикали). Странный миг узнаванья наступает именно в этом поперечном срезе, где Ломоносов вдруг угадывается в Маяковском (социальная, или классицистическая, фаза первого и третьего циклов), Жуковский – в Блоке (религиозная, или романтическая, фаза первого и второго циклов), а поэт Карамзин – в Евтушенко (моральная, или сентиментальная фаза первого и третьего циклов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«…Вкус к метафизике отличает произведение искусства от простой беллетристики», – писал Иосиф Бродский в последнем сборнике своих эссе «О скорби и разуме» 251. «Метафизика» здесь подразумевает постижение мира как целого, постановку основополагающих проблем бытия и самостоятельный поиск их решений.

Как известно, слово «метафизика» поначалу прилагалось к тем работам Аристотеля, которые шли «после физики» и исследовали не чувственно воспринимаемые явления, а «сущее как таковое, а также то, что ему присуще само по себе» 252. В отличие от частных наук, метафизика поднимает те вечные вопросы, на которые научное знание не может дать ответа. Почему существует мир? Есть ли Бог? Откуда взялось зло и зачем нужно делать добро? Для чего рождается человек, в чем смысл его жизни и почему он обречен смерти? Свободна ли наша воля или она есть проявление неизвестной нам высшей необходимости – предопределения?

Вспомним, что когда лермонтовский «фаталист» Печорин интересуется мнением Максима Максимовича о предопределении, тот уклоняется от ответа, поскольку «вообще не любит метафизических прений». Действительно, в метафизике много неясного и нерешенного, но тем более насущного для души. В истории мысли было много попыток упразднить метафизику как дисциплину, лишенную научных оснований и заранее обреченную на незнание или полузнание. Но вопреки всем поминкам по метафизике, известия о ее смерти всегда оказывались преждевременными. Если у нас и нет окончательных ответов на метафизические вопросы, то неистребима сама потребность их задавать, заходить за предел чувственного бытия и вопрошать о первых началах и последних смыслах. Иммануил Кант, положивший начало радикальной критике метафизики, тем не менее признавал ее нераздельной с главными устремлениями человеческого духа: «…Чтобы дух человека когда-нибудь отказался от метафизических исследований – это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь совсем перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух. Всегда, у каждого человека, в особенности у мыслящего, будет метафизика…» 253.

Есть своя метафизика и у литературы. Больше того, именно метафизичность, сложность и широта мышления, обращение к предельным и запредельным условиям человеческого бытия отличают литературу от развлекательной, коммерческой, бытописательной, сиюминутно-газетной словесности. Бог и человек, дух и плоть, святость и грех, жизнь и смерть, свобода и закон, судьба и случай – эти понятия метафизики пронизывают литературу часто даже помимо намерений самих авторов.

Это не значит, что литература – филиал философии и просто передает идеи в форме образов. Метафизика часто рассматривается как один из разделов философии, исследующий законы и универсалии мироздания, природу и структуру высшей реальности. Но метафизика не является исключительно привилегией философии. У религии и политики, у языка и у музыки есть своя метафизика, свое видение первоначал бытия, его высот и глубин. Таким образом, область «метафизики» и шире, и уже философии. С одной стороны, метафизика – только один из разделов философии, наряду с эпистемологией, онтологией, логикой, этикой, эстетикой и т.д. С другой стороны, философия – лишь одна из областей метафизики, которая может выражаться в литературе, театре, живописи и т.д. Вот пример метафизического вопрошания в одной пушкинской строфе:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: