Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры

- Название:Цирк в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0425-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры краткое содержание

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.

Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Цирк в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Цирк». Проект галереи Полины Лобачевской «Цирк» (2011–2012 гг., Москва). Музыка: Ираида Юсупова / При поддержке Фонда AVC Charity Foundation / Дизайнер проекта Геннадий Синев / Координатор проекта Наталья Волкова. На фотографии: авторы А. Политов и М. Белова у своей кинетической инсталляции «Акробат» (третий на снимке – Герман Виноградов).

Следовательно, цирк – трансмедиальное искусство, предполагающее ситуацию постоянного перехода, перевода из одной знаковой системы в другую, способность репрезентации разных медиа. В противоположность замкнутости синтеза, трансмедиасфера цирка благодаря своей номадической сущности открыта вовне и предполагает постоянное переключение, перемещение равновесия с одного объекта на другой. Под трансмедиасферой я имею в виду не репрезентацию одного медиума посредством другого [51], а наличие в ней самой переключателей, отсылающих к разным сферам культуры – искусству, истории, политике и др. Мне представляется, что именно в цирковом искусстве присутствует попытка найти некую универсальную модель межмедиального и одновременно межсемиотического равновесия между литературой и зрелищем, между вербальным и визуальным. Кстати, еще в 1920-е годы, сопоставляя искусство цирка и кинематограф, Лев Кулешов постулировал родственную близость обоих искусств именно в силу их номадической основы:

Цирковой актер не ограничен местом работы. Он кочует по всему миру. Кинематографическая лента также демонстрируется по всему миру, и возможность такой широкой работы получается от того, что отдельные «номера» есть показатели точнейшего расчета и сложнейшей работы человека над собой [52].

Номадическая vs. трансмедиальная сущность цирка хорошо показана в фильме Александра Клуге «Артисты цирка под куполом: беспомощны», главная героиня которого – Лени Пайкерт, воздушная гимнастка, ставшая директором цирка, – мечтает о реформированной программе. Однако в финале она неожиданно порывает с цирком, начинает изучать теорию массмедиа и вместе с другими артистами переходит работать на телевидение. Лени легко справляется как с теорией, так и практикой, поскольку механика СМИ («световые эффекты», «зрительный опыт», «акустическое восприятие»), с которой она знакомится, по сути, воспроизводит цирковую, а сам цирк трактуется ею как важное информационное пространство. Разрыв с цирком, таким образом, оказывается для героев мнимым [53].

На то, что цирковое искусство в силу заложенной в его основе динамики равновесия обладает свойством трансмедиальности, в свое время обратил внимание Юрий Олеша:

Цирк учел силу воздействия на человека всяких зрелищ, в которых нарушаются наши обычные представления об отношениях человека и пространства. Большинство цирковых номеров построено на игре с равновесием: канатоходцы, перш, жонглеры.

Что же получается?

Цирк волшебным языком говорит о науке! Углы падения, равные углам отражения, центры тяжести, точки приложения сил – мы все зто узнаем в разноцветных движениях цирка.

Это очаровательно [54].

Теодор Адорно усматривал в цирковом искусстве экспликацию первообразов или дохудожественных образов искусства:

Формы так называемого низкого искусства, как, например, цирковое представление, в конце которого все слоны встают на задние ноги, а на хоботе у каждого неподвижно стоит балерина в грациозной позе, – все это представляет собой бессознательные, создаваемые без обдуманного намерения, изначальные образы того, что история философии расшифровывает в искусстве, из форм которого, отвергнутых с отвращением, можно столько выведать о его сокрытой тайне, о том, относительно чего вводит в заблуждение уровень, на который искусство возводит свою уже отвердевшую форму [55].

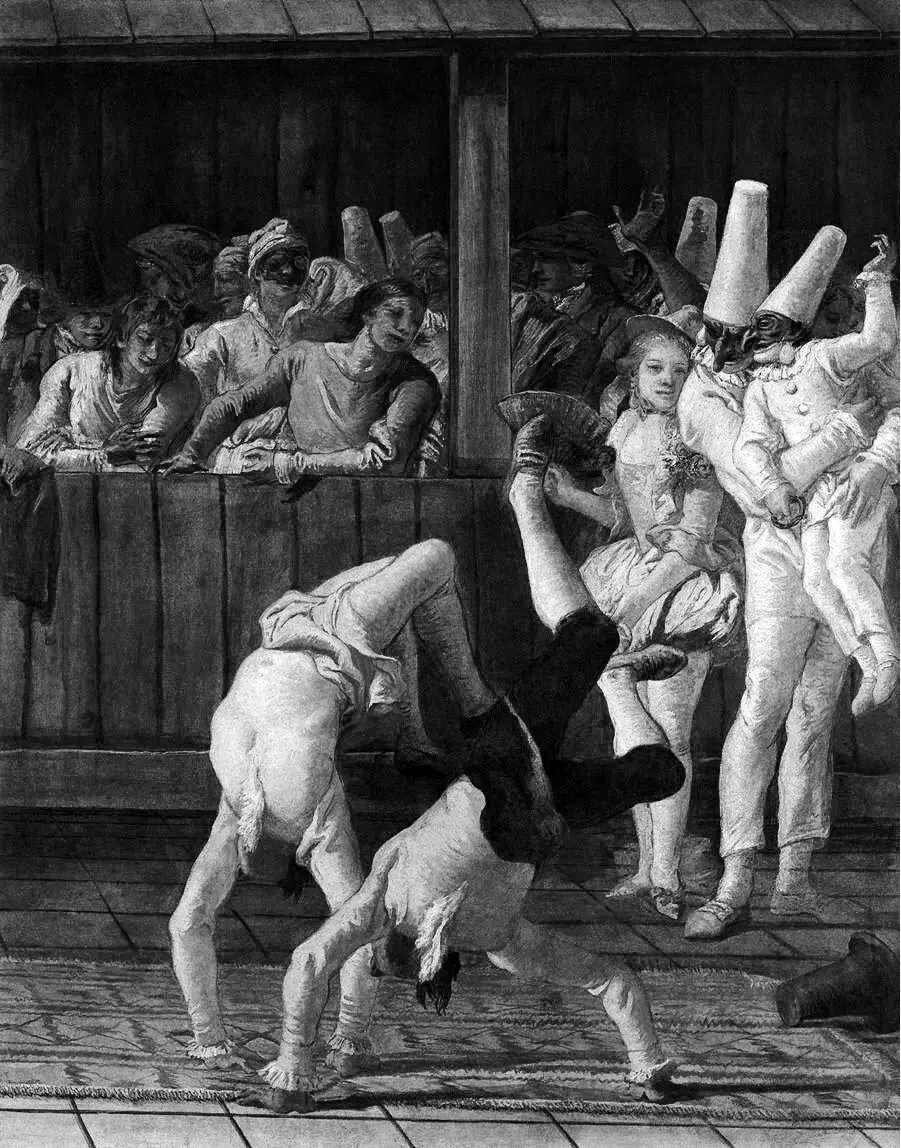

Номера циркового представления ассоциируются Адорно, в духе Карла Юнга, с элементами коллективного бессознательного. Соответственно, сам цирк – предикат вечности. В нем актуализуется информация, присущая целым поколениям. Можно утверждать, что цирковые представления сопоставимы с информационным пространством, образуемым интернетом. И наоборот, современная всемирная паутина интернета напоминает пространство цирка, образующее во время представления особого рода «гиперпространство», параллельную вселенную, где законы притяжения оказываются бессильными, а скорость света и случаи трансгрессии – возможными. Не случайно одна из мощных компьютерных программ для чтения и печати документов названа Acrobat – гибкость, с которой программа способна интегрироваться в текстовые, графические, звуковые и видеофайлы, сходна с гибкостью и подвижностью артиста-акробата во время его выступлений в самых разнообразных жанрах. Рисунок на логотипе программы символически воспроизводит траекторию движения акробата. Пластика акробатов, в свою очередь, напоминает о бесконечной взаимопревращаемости элементов космического целого.

Джованни Доменико Тьеполо. «Будка акробатов». Роспись виллы в Дзианиго, 1791–1793.

Динамика равновесия и текучий опыт кочевничества, заложенные в самой природе цирка, позволяют сосуществовать в данном искусстве элементам массовой и высокой, профанной и сакральной, общечеловеческой и национальной культур, вырабатывать «охранно-восстановительный потенциал», с одной стороны, консервирующий культурные ценности архаической эпохи, а с другой стороны, их реставрирующий [56]. Данное понимание выводит цирк за рамки искусства и позволяет рассматривать его как культурный феномен номадического типа, затрагивающий и художественные, и внехудожественные области.

1.2. *Vertmen: мифологические корни цирка

В повести Александра Бартэна есть глава «Фреска древнего храма», в которой рассказчик, собирающий материал для своей книги о цирковой жизни, попадает в Киев и отправляется осматривать Софийский собор. Там он видит фрески лестничной башни XI века, изображающие скоморошьи представления; особенно его завораживает фреска с древнерусским акробатом, держащим шест, по которому взбирается его партнер:

…потускнев за века, она сохраняла четкость рисунка. Скоморох, изображенный на ней, балансирует шест, а товарищ его, второй скоморох, взбирается к вершине шеста. «Ни дня без цирка, – подумал я. – Даже здесь, в стенах древнего храма!» [57]

На следующий день, придя в цирк, рассказчик описывает увиденное руководителю группы эквилибристов Виктору Французову. Реакция артиста производит на него еще более сильное впечатление, чем сама фреска. Французов интересуется, какой перш балансирует скоморох – поясной или плечевой, и восхищается мастерством древнерусского циркача так, словно тот – его современник, «будто ничто не отделяло сегодняшнего артиста от давних-предавних скоморохов, будто отделенные друг от друга веками, они все равно оставались товарищами» [58]. Выступая на манеже, Французов, по сути, продолжает выступление скомороха с древнерусской фрески, совершенствуя его мастерство тем, что удерживает равновесие, лишившись опоры:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: