Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры

- Название:Цирк в пространстве культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0425-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Буренина-Петрова - Цирк в пространстве культуры краткое содержание

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.

Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Цирк в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кадр из фильма Тода Броунинга «Уродцы», 1932 г.

Повседневная жизнь артистов сливается с цирковой, что и порождает феномен культуры на колесах [32]. Остановки в пути не статичны, так как подготовка к представлениям или сами представления – это всего лишь один из инвариантов кочевого образа жизни артистов. Вагончики, повозки и даже автобусы, на которых они передвигаются по свету, превращаются во время остановок или в период представлений в их временные жилища [33]. Игровое пространство передвижного цирка собирается, складывается почти на глазах у будущих зрителей, как детский игрушечный домик, из частей таких же мобильных, как и он сам. Это свойство цирка продемонстрировал Александр Колдер в своем инженерном шоу «Цирк из чемодана»: кинетические фигурки миниатюрного шапито, сделанные из мусора, проволоки и металлических пластинок, а также разные цирковые мини-атрибуты извлекались режиссером в начале представления из двух сундуков непосредственно перед зрителями. Принцип цирковой мобильности был использован Александром Тышлером в оформлении пьесы Александра Германо «Жизнь на колесах», поставленной для Московского цыганского театра «Ромэн» в 1931 году. В этой пьесе «кибитки с пологами стояли как маленькие сцены на сцене. Они съезжались и разъезжались, раскрывались и закрывались и исчезали за пестрым тряпичным занавесом» [34].

Цирковой шатер – одно из самых архаичных архитектурных сооружений, родственных юрте, яранге, типи индейца или палатке бедуинов. В нем, как и в этих тентовых сооружениях, целесообразна каждая деталь. При этом легкая брезентовая ткань цирка, ее проницаемость и уязвимость перед природными катаклизмами, передают присущее артистам ощущение прозрачности, бренности всех материальных ценностей, порождаемых цивилизацией. Подобное чувство возникает и при взгляде на юрту, ярангу или типи. Колышки, которые вбиваются в землю для того, чтобы установить цирковой шатер, а также стойки-мачты, на которые натягивается брезентовый полог, являются знаками-метками присвоения и обживания чужой территории. И даже когда цирк уже разобран, от него остается метафизический след, хранящий память о проходивших на этом месте представлениях. В фильме Чарли Чаплина «Цирк» след от уехавшего цирка настолько отчетлив, что обретает сходство с магическим кругом. Этот след оказывается в финале фильма геометрическим и символическим образом мифологической, иррациональной, с точки зрения современного обыденного сознания, вселенной, мифологическим пространством, отмеченным соприсутствием божества. Чтобы отследить маршруты уехавшего цирка, необходимо лично включиться в процесс бесконечного (пусть даже созерцательного) движения [35].

Кадр из фильма Чарли Чаплина «Цирк», 1928 г.

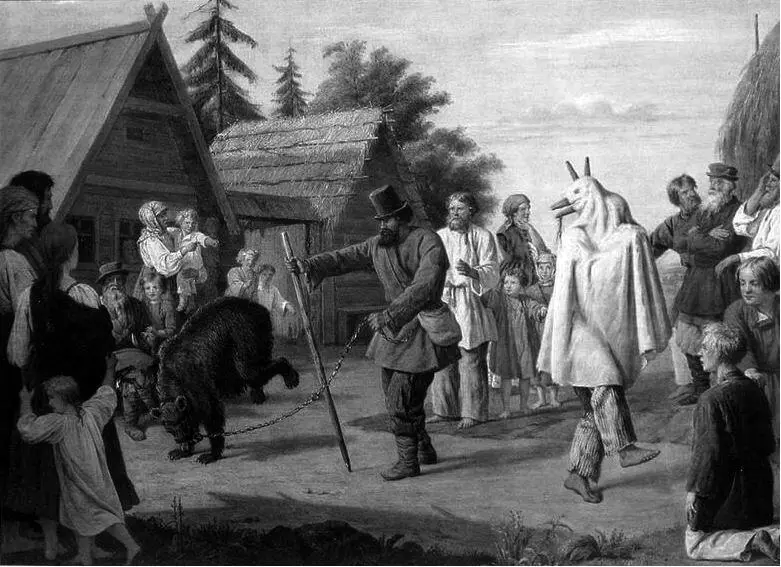

Франц Рисс. «Скоморохи в деревне», 1857 г.

Жизнь на колесах не знает центра и по сути своей является жизнью в открытом, «гладком» пространстве, не расчерченном границами и дорогами. Ритм этой жизни созвучен мировому ритму Вселенной. И лишь цирковой шатер или просто открытая цирковая площадка исполняют роль внутреннего координационного центра, необходимого артистам для ориентации в истории и современности, а также для продвижения к будущему. Во время представления пространство и время сливаются под куполом шатра или в кругу площадки, а само представление превращается в сакральное действо. Однако этот центр никогда не остается на одном месте: он подвижен, увозим с собой. Даже стационарные цирки – это всего лишь временное пристанище постоянно гастролирующих циркачей. «Мы – кочевники и люди неуловимые, нас ловят, но безуспешно» [36], – заметил в одном из своих интервью Олег Попов. В другом интервью артист добавил: «Чем больше гастролируешь, тем дольше живешь» – и привел цирковую притчу: «Пришла смерть за артистом цирка, стучит в дверь. А соседи отвечают: “Нет его, на гастроли уехал”. – “Ладно, – говорит смерть, – тогда заберу другого”. Проходит год, опять стучится смерть с косой к циркачу. И опять: “Нет его, на гастролях”, – отвечают соседи. Так и ушла ни с чем» [37].

В фильме Феллини «Дорога» цирковой силач Дзампано, бродя по свету, присваивает не только пространство, но и то, что находится в сфере его границ. Так, в поисках партнера для своих выступлений он покупает у крестьянки ее дочь Джельсомину, включая ее в цирковую программу и, сверх того, в ритм всей своей бродячей жизни. По сути, здесь представлен символический акт захвата земледельца в номадический плен: девушка из крестьянской семьи отныне принадлежит циркачу-номаду. Цирковая жизнь на колесах, показанная в этом фильме, ощущается не как перемещение, направленное из одной точки в другую, а как бесконечное движение по всему миру, лишенное конечного пункта назначения, пронизанное случайностями. Гладкое пространство бескрайних ландшафтов изоморфно здесь безграничным степям номадического мира. Как и номады, Дзампано черпает в степи витальные силы, он оставляет в ней свои следы, а при встрече с такими же, как он, бродячими артистами ведет себя как настоящий степной обитатель, способный на убийство своего врага (им оказывается циркач Матто). Примечательно, что и в рассказе Владимира Набокова «Весна в Фиальте» цирковой фургон, проходящий в качестве лейтмотива по страницам всего произведения, в финале оказывается причиной гибели автомобиля, то есть объекта цивилизации. Героиня рассказа Нина гибнет в автокатастрофе. Ее автомобиль «потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка». Уже в первых фрагментах рассказа «объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены» является герою в виде символического знамения и проходит лейтмотивом как «знак судьбы» через все произведение [38].

«Дорога» Феллини – это не путь, а трасса в делезовском смысле, поэтому с нее невозможно свернуть. Понятно, почему, покинув Дзампано, а вместе с ним и цирковую жизнь, девушка в конце концов умирает. В одной из сцен Дзампано играет на трубе, напоминая один из иконографических образов возвещающего о Страшном суде архангела Михаила (Михаил был змееборцем: змея изображена на левой руке Дзампано. На правой его руке – татуировка со скрещенными шпагами, своего рода аллюзия на копье архангела Михаила. Эти изображения видны в сцене, где Дзампано выступает с номером освобождения от цепей). Образ клоуна с трубой завершает и фильм Феллини «Клоуны». Артист играет на трубе, призывая к себе душу умершего товарища – клоуна Фру-Фру. Иными словами, циркач, как и кочевник, не должен и не может никуда бежать. Не случайно героиня фильма Джима О‘Коннолли «Берсерк» Энжела Риверс не может простить своей матери, владелице бродячего цирка Монике Риверс, того, что та, желая дать дочери прекрасное образование, отдала ее в школу-интернат. Для Энжелы не существует жизни вне цирка, поэтому девушка делает все, чтобы вернуться. Однако долгий разрыв с цирковой жизнью совершенно меняет ее характер: ангелоподобное существо превращается в серийного убийцу цирковых артистов. Трагически заканчивается разрыв с цирком-шапито для рыжего и белого клоунов – Туфа и Бабёфа – из рассказа Константина Арбенина «Два клоуна»: покинув бродячий цирк и осев в городе, друзья утрачивают творческие цели и в конце концов кончают жизнь самоубийством [39].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: