Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

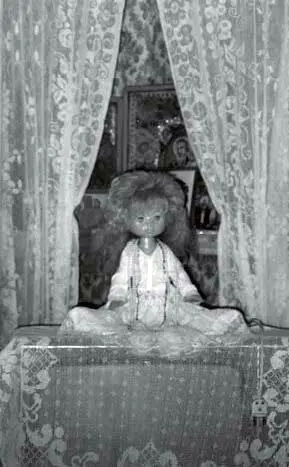

Илл. 74

Понятно, что в этих случаях речь идет о символических трактовках «красоты» [см., например: Вендина 2004, с. 143–161], поскольку трудно себе представить, что носители традиции не ощущают разницы между прелестной юной девушкой и бездушной вещью. Напомним, что под «красотой» в обрядовом смысле, символически обозначаемой куклой на свадебном деревце, подразумевается девичество и «честь» невесты, ее «славутность», а словом «красоваться» нередко называются различные церемонии и обряды с демонстрацией достоинств девушки-невесты (например, «стояние столбами» на Крещение или масленицу, сидение «на посаде» перед отъездом к венцу и т. п.).

В своей «эстетической» функции куколки тождественны цветам, которыми так любят украшать окна во многих провинциальных русских городах (ср. употребление цветов в ритуалах поминовения и почитания усопших родственников). Причем в качестве «витрины» как в первом, так и во втором случае могут выступать не только окна, но и межоконные проемы в комнате, полки, платяные шкафы, в поздних вариантах – застекленные шкафы-серванты. Отметим, что кукла в данном случае является не только своеобразным декоративно-изобразительным элементом в составе интерьера, но отражением «пространства личности» хозяина [Морозов 2008, с. 183–210]. Раньше в этой роли могли выступать лубочные картинки, роспись на стенах и мебели; в современном быту – это плакаты, вырезки из иллюстрированных журналов, настенные календари и, конечно, фотографии родных и близких, которые и в наше время нередко занимают значительную часть стен. Их главная роль – «оживление в памяти», «напоминание», иногда влекущие за собой «фетишизацию» памятного предмета. Здесь можно вспомнить аналогию, проводимую А. О. Большаковым между древнеегипетским «двойником» человека Ка , обычно изображавшемся в виде скульптуры, и современной фотографией, основной функцией которых является именно «оживление в памяти» какого-либо образа, «напоминание» [Большаков 2001, с. 64 и след.]. Как выразился Ж. Бодрийяр, «фетишизм есть фетишизм: в пределе каждая старинная вещь красива просто потому, что она дожила до наших дней, а тем самым становится знаком некоей прошлой жизни» [Бодрийяр 1999, с. 93]. Таким образом, в «эстетических» мотивировках использования кукол в современном интерьере мы находим завуалированные обрядовые формы, которые в данный момент пассивны, но в любой удобный момент могут актуализоваться.

Показательны рассказы о детских комнатах в домах «новых русских», где куклы предназначены больше не для игры, а для демонстрации возможностей и богатства их хозяев. «[Моя внучка] в Санкт-Петербурге. У ней столько кукол: коробками, коробками, коробками! Во-первых, была возможность такую куклу купить и в самом Санкт-Петербурге. Как эта называлась куколка? – Барби, да, да, Барби. Ну, отец её финансист. Вот. Часто бывает за границей, ей оттуда привозил куклы. Так и я, знаете, всё время вот как была у неё, любовалась этими куклами. Любовалась! Что Вы! Эта роскошь такая! Да прямо искусство швейного дела. Там, знаете, у них платья, обшитые этим, люрексом…» [ЛА МИА, с. Пушкино Добрынинского р-на Воронежской обл.]. Этот обычай находит параллели в европейской традиции изготовления «костюмных» кукол, восходящей к XVII–XVIII векам, где куклы изображают не ребенка, а взрослого человека [Горалик 2005, глава «Игры с историей: предтечи Барби»]. Точно так же, судя по воспоминаниям, обращались первоначально и с первыми куклами Барби, привозившимися в бывший СССР скорее как сувениры, а не как предметы для игры. «…На излете 80-х отец привез Барби из заграничной командировки. Грудастая златокудрая красавица в шикарном, подчеркивающем узкую талию трико заняла почетное место на книжной полке и лишь изредка извлекалась из своей прозрачной коробочки. Поиграть с ней как следует я не успела, не купала и не причесывала приложенной к комплекту крошечной щеточкой, только с интересом трогала её высокий бюст и четко уяснила от старших, что голую Барби сажать на кровать неприлично: слишком вызывающе натурально она смотрелась в детской, на фоне невинных мягких игрушек. Спустя три года её и вовсе задвинули в ящик подальше» [Басилашвили 2005, 70; цит. по: Борисов 2008, т. 1, с. 40].

В описанной ситуации куклами любуются так же, как в японской традиции это делают во время Праздника девочек («Дзёси-но сэкку») – см. «Весенне-летняя обрядность».

И все же современный обычай вывешивания кукол на стену нельзя объяснить только потребностью украсить жилище. При более детальном знакомстве выясняется, что выставляемые на обозрение куколки связаны с глубоко личными воспоминаниями их хозяев. Как отмечает И. А. Разумова, иногда они изготавливаются «на память» и хранятся наряду с другими домашними реликвиями, отсылая «к определенным периодам и фактам семейной истории». «Когда моя мама была маленькая, то ее мама сделала из соломы и тряпок куклу. Эта кукла напоминает о тяжелом времени, в котором они жили, и о любви, с которой сделана эта игрушка» [Разумова 2001, с. 169].

Илл. 75

В современных интерьерах кукла часто выполняет иконические функции. Она является символической заменой близкого человека и в этом смысле близка к фотографии. Как правило это куклы их детей или внуков, иногда других детей (племянниц, соседских девочек и др.), к которым обладатели кукол были очень привязаны. Кукла в данном контексте является их субститутом, и по смыслу приближается к антропоморфным фетишам. «Вот в этой квартире все уже ушли и выросли, „выпорхнули“, как говорится. И даже внуки не живут, уже взрослые, поженилися. И вот тоже у ней – щас называется „сервант“. И вот в серванте вот эти вот куколки были, лошадки там были, понимаете? Да, игрушки детские. Вот. И там же и фотографии детские у неё стояли. Вот. Там же были и салфеточки, которые вязали её дети, а потом внуки. Вот это я видела. Ну, это считается щас старомодным и внуками осуждается…» [ЛА МИА, с. Пушкино Добрынинского р-на Воронежской обл.]. Таким образом, в современных обиходно-бытовых практиках мы наблюдаем процесс эволюции игрушки в реликвию, в предмет, функции которого очень близки к обрядовым.

Куклы нередко занимают почетное место в «домашнем реликварии», помещаясь на стенах или сервантах рядом с фотографиями их бывших владельцев наряду с изображениями других близких людей (родителей, детей, внуков и т. п.). В современных домах они часто находятся в красном углу, «всё к иконам больше» [ЛА СИС, пос. Полдарса Великоустюгского р-на Вологодской обл.], причудливо сочетаясь с сакральными артефактами и установленным на «почетное место» телевизором – см. илл. 75 [ЛА МИА, с. Первомайское Инзенского р-на Ульяновской обл.]. Жительница приволжского с. Араповка так объясняет тот факт, что у нее под иконами стоит медвежонок и другие детские игрушки, а на стене рядом с семейными фотографиями висят куклы. «Это вот медвежонок. Вот у меня внучка была. Вышла она замуж. А еще была у меня сястра, а её муж ей [=внучке] купил этого медвежонка в подарок – еще маненькая она была. „Это, – говорит, – подарок на счастье!“ Вот так он ей сказал. Ну теперь их и нет – и яво нет, и [его жены]. Они померли оба молодые. Да. Вот он [=медвежонок] так и остался тут… Это вот тут мальчишка, вот он тут поставил. Внук, внук вот! Да. Он и живёт у меня здесь. Мать-то в Ольховке вот с отцом-то, а он у меня здесь живёт. Вот он уехал в Княжуху к сестре, вот третий день не едет. Вот жду и не едет всё. Вот так вот. ‹…› [Куколки на стене] – это вот этой внучки, вот которая в Княжухе. Вот уехал к ней в Княжуху-ту вот мой-то внук-то, и его нету, внука. Вот это ей купила мама. Мама купила ей. [Она их себе] не берёт что-то, не знаю. Не берёт, да. А это уж для красоты. Да, память… [На висящих рядом фотографиях] вон это – это мама моя. Вот мои внучки – вон та, та, та. Вот эта маненька внучка, вот сейчас в Княжухе она замужем. Вот она побольше. А внук-то, вон мальчик-то. Сейчас яму уж двадцать годов!..» [ЛА МИА, с. Араповка Сурского р-на Ульяновской обл.].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: