Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Название:Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-114-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Морозов - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма краткое содержание

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.

Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.

Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино). Основу исследования составляют материалы автора, относящиеся к русской традиции и включенные в широкий круг кросскультурных параллелей.

Книга предназначена для специалистов по социальной и культурной антропологии и будет полезна представителям смежных дисциплин – от кросскультурной психологии и философской антропологии до этнолингвистики, а также широкому кругу читателей.

Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом контексте совершенно справедливо наблюдение Е. А. Журавлевой об актуализации значения „прятать“ у глаголов «хоронить», «ховать» при обозначении обрядовых действий. «Важность значения „прятать“ бывает подчеркнута тем, что девушки совершают обряд тайком от парней (или от детей), которые, в свою очередь, ищут, находят и пытаются ее выкопать, разорвать, разодрать, разорить, взять, стащить . Говорят так же: ро бята гоняют (ра згоняют), ту ряют (девушек), ребята лезуть » [Журавлева 1995, с. 39]. То есть выражение «кукушку хоронить» можно было бы перевести на общепонятный язык как «кукушку прятать». Отметим, что символика «спрятывания» и поиска птицы встречается и в других молодежных развлечениях. Например, в игре типа прятки «у соловейку играть», зафиксированной нами у терского казачества, участники искали спрятавшегося «соловья» [ЛА МИА, ст. Стодеревская Курского р-на Ставропольского края].

Для понимания сущности обряда «похорон кукушки» необходимо рассмотреть круг близких и родственных ему явлений. В частности, обращает на себя внимание близость к нему «проводов или похорон русалки» (совпадения между ними наблюдаются как в общей структуре обряда, так и в деталях). На близость кукушки к русалкам и «заложным покойникам» указывал еще Д. К. Зеленин [Зеленин 1995, с. 284]. В народных верованиях кукушка часто ассоциируется с умершими детьми или родителями. В Псковской области ее просят передать умершим поклон и привет, приглашают прилететь на березку, выставленную перед домом в Троицкую субботу, т. е. как раз в то время, когда в других регионах «встречают русалок»; в обращениях и голошениях «на кукушку» часто присутствует мотив «сиротинушки» [Лобкова 2000, с. 33–37]. В сказках кукушка может выступать как волшебная помощница [Карнаухова 1934, с. 196, № 96, сказка «Кукушка-помощница»].

В Навлинском р-не Брянской обл. существовало представление о том, что «кукушка» превращается в русалку. Поэтому, посадив ее под куст, «обчирчивались». «Делаем „кокушки“, а они становятся русалками. Вот мы и обчирчиваемся, тряпок чтоб не брать этих, дорогу ей перегораживаем, чиртим русалке. Ну, де мы посодим, обчиртим, чтоб никто не подходил к кукушке. Палкой черту проводим» [Журавлева 1995, с. 23, с. Вздружное]. В связи с мотивом оборотничества можно отметить, что горемычной или горькой кукушкой нередко назывались девушка- сирота или вдова [Терещенко 1999, с. 243]. В восточнославянской мифологии кукушка и соловей – брат и сестра (мать и дочь, мать и сын), причем в мифах и легендах о их происхождении часто присутствует мотив их проклятия и превращения в птиц после гибели их отца или мужа (чаще всего в рамках сюжета «Муж-уж»), нередко в наказание за предательство [БНТ 1983, с. 64–67, № 61–63; Смирнов 1978, с. 250–252; Лобкова 2000, с. 39 и др.; разбор связанных с этим сюжетов у славян см.: Никитина 1999, с. 141–153; Никитина 2002]. Это связано с индоевропейскими мифами о кукушке, которые построены на мотиве «подброшенных» или осиротевших детей [разбор связанных с этим сюжетов см.: Власова 1999; Морозов 2001а]. У русских известно поверье, что кукушка – это проклятая дочь. «Вот эта вот, гаварять, в старинныи годы мать пракляла дочку: „Будь ты проклята!“ И ета дочка вылитила в трубу. И абразавалась кукушкай…». [Лобкова 2000, с. 39]. Мотивы оборотничества и «проклятой дочери» очень характерны и для сюжетов, в которых главным персонажем является русалка – на этом основании она нередко сближается с ведьмой [Виноградова 2000, с. 45, 162]. Все эти персонажи в различных культурах связаны с магией вызывания дождя [Календарные обычаи 1989, с. 278, тибетцы ].

Похороны Стромы в д. Шутилово Нижегородской обл. (2008). Фото М. Безносова

Кукеры из г. Павел Баня, обл. Стара Загора. Сайт «Празниците на България». (2010).

«Похороны кукушки» в д. Кричина Козельского р-на Калужской обл. (2002). Фото В. Л. Кляуса.

Куколка качины. Начало ХХ в., индейцы зуньи.

Древнеегипетская погребальная статуэтка.

Стилизованная женская фигурка из слоновой кости. Павловская культура. Долни Вестонице, Моравия.

Античная герма из Сифноса. VI в. до н. э. Национальный археологический музей, Афины.

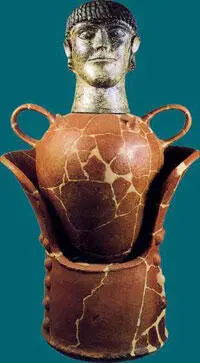

Погребальная урна из Кьюзи со стилизованным бюстом усопшего. VI в. до н. э., этруски.

Жертвенная статуэтка в виде спеленутого младенца из Вейо. IV в. до н. э., этруски.

Куклы в окнах дома. Д. Карпово Павинского р-на Костромской обл. (1996). Фото И. А. Морозова.

Куклы в интерьере. Д. Горбачево Великоустюгского р-на Вологодской обл. (2000). Фото И. С. Слепцовой.

Деревянные куколки-«панки» из различных регионов Русского Севера. Середина XIX в. РЭМ, Санкт-Петербург.

Куклы для игры «в свадьбу». С. Покшеньга Пинежского р-на Архангельской обл. (1991). Фото В. Н. Теплова.

Фигурка таежного духа с помощниками шамана (начало 1970-х гг.). Нанайцы. Фото А. В. Смоляк.

Русская этнографическая кукла. (2003). ЛКЭСК МИА, изготовлена С. В. Комаровой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: