Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0222-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

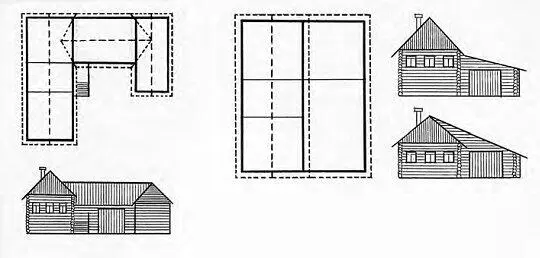

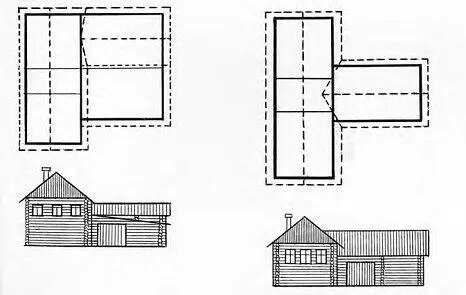

Русский Север

Далее на юг и юго-восток, в Вологодской, Костромской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Ярославской, Нижегородской, отчасти Владимирской губерниях были распространены крытые дворы – двухрядная связь. Изба-связь на подклете и стоявшие параллельно ей хозяйственные постройки заключали между собой широкий двор, перекрывавшийся плоской крышей на столбах. Кстати, представляет интерес оригинальная конструкция столбов для дворов, навесов и поветей. Даже и на крытом дворе под плахами было сыро, а уж на открытом – тем более: ведь здесь постоянно был скот, который тут же и поили из колод. Столбы, вкопанные в землю, должны были быстро сгнивать, а обрушение тяжелой дворовой крыши, когда под ней находился инвентарь, скотина, люди, грозило большими бедами. Поэтому нередко вместо вкопанных столбов использовали копани – толстые деревья, обычно ели, с сохранившейся частью корневищ, примерно так, как делалось это для куриц. Торчащими во все стороны, слегка подтесанными довольно длинными корневищами копани устанавливались прямо на отмостку двора, так что постоянно проветривались и меньше гнили. Иногда сохраняли и обрубки ветвей на стволе, укладывая на них перекрытие. Двор этот также мостился плахами и содержался в чистоте. Сами стены двора рубились из бревен, в них были плотно закрывавшиеся ворота на улицу и на огород. Этот севернорусский тип двора мог быть представлен и двором глаголем, двором с отполком и двором ендовой. Во дворе глаголем (глаголь – название буквы «Г» в старой русской азбуке) хлева стояли в задней части двора под прямым углом к жилой связи, параллельно которой шла поветь. Двор с отполком представлял двухрядную связь, но крыша двора настилалась поверх внутреннего ската кровли избы, от конька понижаясь до наружной стены хлевов. Двор ендовой – это, собственно говоря, двор глаголем или так называемая поперечная связь (хозяйственные постройки стояли позади жилой связи поперек нее), а между двумя сопрягавшимися кровлями устраивалась «ендова», широкий желоб для стока дождевой вод. Таким образом, это просто варианты двухрядной связи или глаголя. Иногда такие дворы делались полукрытыми: передняя их часть, перед воротами, была открыта круглогодично либо на зиму закрывалась широкими щитами. И полукрытые дворы замыкались бревенчатыми или сложенными из толстых и широких плах высокими заборами-заплотами, ворота были хорошо сплоченные, широкие и высокие, с подворотнями и самостоятельными крышами, прикрывавшими полотнища. В мощеных дворах было чисто, дрова были сложены в правильные поленницы, для всякой хозяйственной мелочи было свое место. Впрочем, как и повсюду, здесь были и избы и дворы, построенные кое-как, обветшавшие, грязные, с валявшимся без призора домашним инвентарем.

Дворы. Схема

Сельская улица.

Русский Север

Дворы. Схема

Крестьянское подворье

Видимо, кстати здесь будет сказать немного об этом инвентаре, как мы сделали это применительно к избе. На повети лежали аккуратно сложенные цепы, косы-стойки, или литовки, на каждого члена семейства подогнанные по росту, деревянные грабли и деревянные же вилы-тройчатки для сена. Кованые железные вилы для навоза, как и узкие лопаты-грязнухи, с короткими крепкими рукоятками, находились в хлеву. Во дворе были и широкие деревянные лопаты для уборки снега, специальные, наподобие больших совков лопаты для веяния зерна, прутяные метлы, железные заступы. На бревенчатой ограде двора висели короткие косы-горбуши с короткой изогнутой рукоятью. А вот бабьи серпы до времени прятались в клети или сенях. Еще один бабий инструмент стоял во дворе под поветью. Это была мялка для обработки конопляной или льняной соломки, тресты. Мялка представляла собой узкое наклонное корытце на ножках, в которое плотно входила узкая доска с ручкой на конце, шарнирно соединенная другим концом с корытцем. Женщина (а это была женская работа) одной рукой подавала в мялку пучок тресты, а другой часто нажимала на ручку, так что доска, входившая в корытце, переламывала соломку. Перемятую тресту затем часто били под углом тонким лезвием деревянного трепала, выбивая кострику, твердые остатки соломки. То, что не было вытрепано трепалом, затем здесь же, на дворе, вычесывалось деревянным большим гребнем, а потом и жесткой волосяной щеткой, так что оставался только пучок тонких, словно волосы ребенка, легких серебристых волокон – куделя.

Во дворе стояли и транспортные средства – телега (или несколько телег) и сани. Крестьянские сани-дровни, для перевозки грубых грузов, были донельзя просты. В два загнутых деревянных полоза вдалбливались короткие вертикальные стойки, копылья, а на них пазами накладывались деревянные же брусья-накопыльники. Пара полозьев с копыльями и накопыльниками крепко связывалась толстыми черемуховыми вицами, вязками, к передней паре копыльев привязывались веревками две жерди – оглобли, и дровни были готовы. Если предстояло везти какойлибо сыпучий груз, на дровни ставили кошевку, большую, плетеную из прутьев, продолговатую корзину. Но дровни были не слишком удобны для поездок по раскатанным, блестящим как зеркало, зимним дорогам: они шли боком на раскатах, и можно было повредить и ноги, и груз. Да и вместимость их была невелика. Дровни хороши были в лесу, на узких заснеженных дорогах. Поэтому, кроме дровней, на дворе могли быть и розвальни – сани с упругими тонкими жердями-отводами, привязанными к головашкам (высоким загнутым передним концам полозьев) и к поперечному брусу, лежавшему на задних концах полозьев. Отводы предохраняли и седока, и груз на раскатах от ударов. Кроме того, расширялось пространство внутри саней, так что груза помещалось больше; например, сено лучше всего было возить именно на розвальнях. Пространство между отводами и накопыльниками, а также между самими накопыльниками, могли заплетать веревками или даже зашивать лубом, устраивая сзади еще и спинку. Это были уже пошевни. А если мужик занимался извозом, на розвальни или пошевни устанавливали на деревянных дугах рогожный, дерюжный или даже войлочный волочок, или болочок – полукруглую крышу. Так получалась знаменитая кибитка. Полозья розвальней и пошевней, чтобы сани не раскатывались, часто подшивали железными полосами – подрезями, которые на ходу врезались в плотный укатанный снег. Так и пелось: «Люблю сани с подрезями, а коня за быстроту…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: