Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0222-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

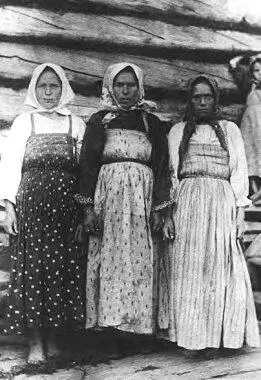

Девушки на Руси испокон веку заплетали волосы в одну косу, повязывая голову широкой лентой, «повязкой», обычно с твердым расшитым очельем. Во время свадебного обряда подружки переплетали невесте волосы в две косы, оборачивая их вокруг головы и пряча под повойник – холстинный чехол, плотно укрывавший все волосы. А затем на повойник надевалась многосоставная кичка. Кички были разного типа: рогатые, иногда с очень высокими «рогами», копытообразные, лопатообразные. Но все они состояли из 5–8 разных частей, а богатые свадебные кички могли иметь и 18–20 отдельных деталей.

Девушка в рогатой кичке

Девушка в копытообразной кичке

В XIX в., о котором преимущественно ведется рассказ, понева сохранялась, и то не повсеместно, в расположенных южнее Москвы губерниях. Даже в Рязанской губернии ее носили не везде: в Рязанской Мещере ее не было. Но одновременно в южных и юго-западных губерниях рядом с поневой бытовала другая женская поясная одежда – андарак: в одном селе и тяготеющим к нему деревням бабы носят поневу, а рядом, в другом селе – андарак.

Еще в XVI в. Иван IV, проводя военную реформу, создал особую систему охраны южных и юго-западных границ. Там, на границе с Диким полем, еще сохранялись вековые дубравы. На протяжении многих километров лес валился узкой полосой ветвями навстречу угрожающим набегами кочевникам. Валился так, чтобы деревья сохраняли связь с высокими пнями. Со временем этот завал густо порастал кустарником и вьющимися травами и был непроходим ни для конного, ни для пешего. Так создавалась система «засек», засечная черта. Этих линий обороны было много: они постепенно отодвигались все дальше в Дикое поле. За засеками находились казачьи станицы, с появлением свежей травы отправлявшие в степь небольшие «сторожи» искать татарскую «сакму» – след татарских чамбулов (отрядов). В глубь страны стояли приграничные города-крепости, населенные городовыми казаками и городовыми дворянами, составлявшими конницу, городовыми стрельцами – пехотой, и «служилыми людьми по прибору», обслуживавшими крепостные сооружения: воротниками, пищальниками, пушкарями и т. п. Казаки, как и стрельцы, получали за службу денежное и кормовое жалованье. Дворяне, служилые люди «по отечеству», получали на время службы деревни с крестьянами. А служилым людям по прибору (по набору) давали землю только на один двор. При Петре I эта группа населения оформилась в особую сословную группу однодворцев. По словам писателя Н. А. Полевого («Рассказы русского солдата»), «ни барин, ни мужик, сам себе барин, сам себе мужик».

Однодворцы платили подушную подать, как крестьяне, но не подлежали телесным наказаниям, как дворяне. Они несли рекрутскую повинность, как крестьяне, но с сокращенными сроками и только в легкой кавалерии, и могли владеть, как дворяне, крепостными, но продавая и покупая их только между собой. А в 1852 г. правительство просто выкупило крепостных у однодворцев по казенным ценам, благо, было их всего несколько тысяч человек.

Тяготея к привилегированному дворянству, однодворцы старались и внешне, костюмом, походить на дворян. И однодворки вместо понев «мужичек» стали носить длинные, специально вытканные суконные полосатые юбки-андараки с преобладанием красного цвета, а сверху надевали «корсетки», или «шнуровки» – подобие суконного корсета, шнуровавшегося на груди. А вместо «бабьей» кички они носили кичкообразные кокошники разной формы: цельные шапочки, покрывавшие всю голову.

Понева была половозрастной, «бабьей» одеждой: ее надевали либо на девочку, когда у нее начинались менструации, либо даже во время свадебного обряда. Старухи, утратившие способность к деторождению, вновь снимали поневу, заменяя ее сарафаном. Сарафан распространен был на север, запад и восток от Москвы.

Бесполиковая рубаха и распашной сарафан

Бабы в «московских» сарафанах

Шушпан с поневой.

Рязанская губерния

Шушпан с поневой.

Рязанская губерния

Девушка в кокошнике. Псков

Известно несколько женских костюмных комплексов и несколько типов сарафанов, а число их названий, зависевших еще и от ткани и цвета, значительно больше (сукман, дубас, желтяк, саян, шушун и т. д.). Наиболее архаичным был глухой косоклинный сарафан с проймами. Постепенно он вытеснялся глухими или распашными сарафанами на лямках, причем распашной сарафан, застегивавшийся на множество мелких пуговок, на деле мог быть глухим: разрез спереди только имитировался нашитыми вдоль шва лентами и галунами да рядом пуговиц. Все они постепенно заменялись «круглым», или «московским» сарафаном на лямках; так, переселяясь в Сибирь, и «поневницы» начинали носить круглый сарафан. Сарафанный комплекс дополнялся короткой наплечной одеждой: епанечкой, или борами: распашной, на лямках, до талии, либо душегрейкой, шугаем в виде короткой кофты в талию, с частыми мелкими борами сзади ниже талии, отделанной мехом. Нагрудная одежда, занавеска и фартук, были на лямках, длиннее или короче, полностью или частично закрывавшие грудь. И головным убором девушек здесь служила высокая повязка, такой же жесткий и еще более высокий почелок, либо ряска в виде открытой шапочки с жестким очельем и висячим позатыльником. А замужние женщины поверх повойника надевали разной формы высокие кокошники да еще покрывали их сверху фаткой, легким убрусом, покрывалом. Вообще в северных и северо-восточных губерниях, где крестьяне, даже и крепостные, были и свободнее, и зажиточнее, женский праздничный костюм нередко был очень богатым, вплоть до использования китайских шелков и атласов, а батистовые рукава праздничных рубах, расшитые иной раз золотом и серебром, и за дело не считали. Родившийся в 1800 г. в очень состоятельной семье, крестьянин из богатого ярославского торгово-промыслового села вспоминал: «Тогда носили в праздники, летом, ферязи (местное название распашного сарафана. – Л. Б. ) шелковые с позументом или кружевом, шелковый полушубок (наплечную одежду, шугай или же епанечку. – Л. Б. ), на голове остроконечный жемчужный кокошник, покрытый наметкой или платком; на шею надевали жемчужные нитки и на цепочке серебряной крест; зимой надевали шубейку заячью из парчи или штофа, покрывались платком, а если слишком холодно, то сверху натягивали шубку бархатную, с куньею опушкой. Обыкновенное же платье было: белая рубашка, красный кумачный или китайский (из китайки, хлопчатобумажной синей ткани. – Л. Б. ) сарафан с пуговицами. Голова же покрывалась сначала повойником, потом бумажным или шелковым платком» (83; 124).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: