Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Название:Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кучково поле

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0222-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Беловинский - Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции. Задача автора – развенчать стереотипы о прошлом, «нас возвышающий обман».

Книга адресована специалистам, занимающимся историей культуры и повседневности, кино– и театральным и художникам, студентам-культурологам, а также будет интересна широкому кругу читателей.

Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

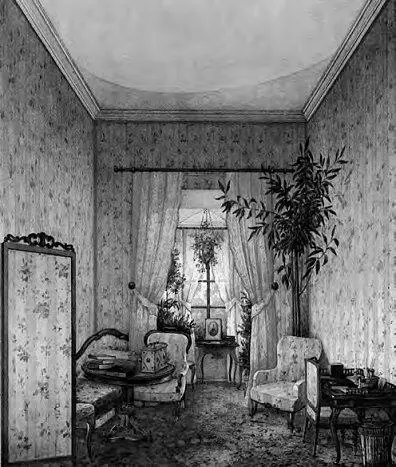

И. П. Вольский. Интерьер розовой гостиной во дворце в Михайловке близ Петергофа. 50-е гг. XIX в.

Здесь был реконструирован условный усадебный сельский или городской дом богатого и светского семейства. Но основная масса дворянства, средней руки и мелкопоместного, жила совершенно иначе. Выше было приведено сделанное А. Фетом описание планировки дома его отца, устроенного из одного из флигелей недостроенной усадьбы. Затем «умножающееся семейство заставило отца повернуть этот флигель (бывшую малярную мастерскую. – Л. Б. ) в жилое помещение… и флигель при помощи дощатых перегородок вокруг центральной печки получил четыре комнаты, т. е. переднюю, приемную и две спальни, из которых в одной помещался отец, а другая предназначена была мне и учителю спальнею и в то же время классною» (109; 68). Как видим, даже у средней руки дворянства, а иногда и зажиточного, количество апартаментов сокращалось, и комнаты становились многофункциональными. Это была ведущая тенденция. Меньше дом, меньшее количество комнат, меньше по площади сами комнаты, беднее обстановка… Собственно говоря, бедность и запустение не являются непременными спутниками только небольших помещичьих домов. Вот, например, описание интерьеров старого дома старосветского, но весьма небедного помещика (1,7 тыс. ревизских душ, 10 тыс. руб. ассигнациями дохода, причем имение свободно от долгов): «Зала, гостиная, спальня бабушки, две комнаты моей матушки и теток и кабинет были обиты грубыми обоями (заметьте, не оклеены по-нынешнему, а обиты гвоздями, от чего и произошло слово «обои». – Л. Б. ). Обои эти на полтора аршина не доходили до полу; этот остаток, называвшийся панелью, был обтянут толстым холстом и выкрашен на клею мелом, потолки тоже, окна и двери были также выкрашены. В прочих комнатах не было и этого: по стенам гладко обтесанные бревна, с мохом в промежутках, а двери и окна просто деревянные. Мебель домашней работы была выкрашена тоже на клею, но белилами, выполирована хвощом и по краям раскрашена цветными полосками (очевидно, так называемый стиль Росси. – Л. Б. ). Подушки были на них, по старинному обычаю, пуховые, из клетчатого тика, а по праздникам на них надевали желтые ситцевые чехлы. Но два ломберные стола и маленький столик перед диваном были старинные, красного дерева. В гостиной, в одном углу, была изразцовая печь, очень фигурной и красивой формы, с уступами в несколько этажей и с колонками. В другом углу вделан был шкаф с лучшими фарфоровыми чашками, которые никогда не употреблялись, и с двумя фарфоровыми же китайцами, которые прельщали меня в детстве, но были для меня недостижимы, как вещи редкие и дорогие. В третьем углу, на мраморном угольнике, стояли столовые часы. В зале было двое стенных часов, оба предметы моего удивления: одни с курантами, то есть с музыкой, а на циферблате других была впадина, в которой три мальчика поворачивались и били в два колокола часы. Зеркала в гостиной и зале были в потускневших, вызолоченных рамах. В то время у богатых помещиков была везде мебель красного дерева; но дедушка не любил роскоши и никаких нововведений» (35; 47–48).

Керосиновые лампы

Таким образом, роскошь обстановки и многочисленность апартаментов должна была иметь причиной не только большие доходы. Требовались и иные факторы, например, стремление к комфорту. Понятие об этом было весьма туманным, комфорт подменялся роскошью, да и она была относительна: очень долго требования к быту были очень скромными даже у богатейшего дворянства. Князь М. Щербатов, автор знаменитого сочинения «О повреждении нравов России», пускавший ядовитые стрелы против непомерного усиления роскоши, в то же время отмечает: «Однако при всем сем еще очень мало было сервизов серебрянных, да и те большая часть жалованыя государем. Степан Федорович Апраксин, человек пышный и роскошной, помнится мне, до конца жизни своей, на фаянсе едал, довольствуясь иметь чаши серебрянныя, и я слыхал от Ивана Лукьяновича Талызина, что он первый из собственных своих денег сделал себе сервиз серебрянный» (119; 73). Дочь богатейших помещиков (5 тыс. душ), Янькова вспоминала: «Когда матушка была еще жива, стало быть, до 1783 года, приносили в чайную большую жаровню и медный чайник с горячею водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было; во всем доме и было только две чайные ложки: одну матушка носила при себе в своей готовальне, а другую подавала для батюшки» (9; 24–25). Так что упоминание А. С. Пушкина о том, что Ларины подавали гостям для пробы варенья «с одною ложечкой на всех» не было иронией: просто так было принято жить в старинных семействах. Вспомним, что у гоголевского Собакевича, по-видимому далеко не бедного помещика, обстановка была как раз самой простой, вплоть до того, что на стенах висели дешевые гравюры, чуть ли не лубочные листы, разносившиеся офенями. Да и у Манилова комнаты тоже не блистали роскошью, хотя Чичиков как раз выбрал для своих визитов именно богатых помещиков. И значительно проще их жила Коробочка, владелица «без малого восьмидесяти» душ. «В то давнопрошедшее время, то есть в конце 40-х и в 50-х годах ХIХ столетия, – пишет Е. Н. Водовозова, – дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом: вели они совсем простой образ жизни, и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени… Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на двести кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75 – 100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишенных каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или, точнее сказать, клетушек, и в таких четырех-пяти комнатюрках, с прибавкою иногда флигеля в одну-две комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой было не только шестьсемь человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы… Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы, – просто диву даешься, как и где все они могут помещаться в крошечных комнатках маленького дома.

Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом: сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом с двумя входами, с семью большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людскою и с особым флигелем во дворе» (19; 122–123).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: