Наум Синдаловский - Петербургский фольклор с финско-шведским акцентом, или Почем фунт лиха в Северной столице

- Название:Петербургский фольклор с финско-шведским акцентом, или Почем фунт лиха в Северной столице

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М

- ISBN:978-5-227-06678-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - Петербургский фольклор с финско-шведским акцентом, или Почем фунт лиха в Северной столице краткое содержание

Новая книга Наума Синдаловского продолжает его исследования петербургского фольклора. Однако прежде, чем приступить собственно к фольклору с финско-шведским акцентом, автор рассказывает об истории Ингерманландии, на территории которой был основан Петербург. Прослеживая глубинные связи издревле живших рядом славян, финнов, ижорцев и шведов, автор показывает, как многие ставшие нам близкими легенды, мифы, пословицы и поговорки своими корнями уходят в языки коренных народов Приневской низменности. Книга хорошо иллюстрирована и предназначена для широкого круга читателей.

Петербургский фольклор с финско-шведским акцентом, или Почем фунт лиха в Северной столице - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

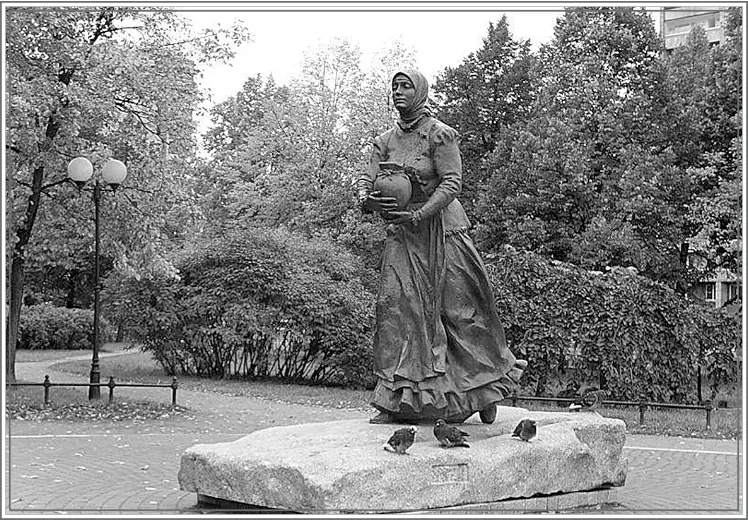

С кувшином охтенка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

В юбилейные дни 2003 года на Охте установили памятник «Охтенке-молочнице». Скульптуру девушки с кувшином исполнили скульпторы В. Свешников и Я. Нейман.

Кроме молока, финские крестьяне снабжали постоянно растущее население столицы и другими продуктами как животноводства, так и земледелия. Постепенно сложился так называемый «финский пояс Петербурга», обитатели которого, или «пригородные чухны», как их называли в обиходной речи, долгое время довольно успешно справлялись с этой задачей. Как не вспомнить слово «феноменальный» в значении «исключительный по свойствам и качествам», превращённое современными остроумцами в «финноменальный». Феноменальным по качеству считалось, например, финское масло, которое иначе как «чухонским» в повседневном быту не называли.

Охтенка-молочница

Заметный след оставили финны и в других широко распространённых промыслах. Некоторые профессии в дореволюционном Петербурге считались исключительно финскими. Так, большинство мастеров в знаменитой ювелирной мастерской Карла Фаберже происходили из финнов. Говорят, финских ювелиров в Петербурге было больше, чем в самой Финляндии. Учителем Карла Фаберже стал финн Петер-Хискиас Пендин, а сын Карла Евгений учился у финских мастеров С. Зайденберга и Ю. Оллилла в Хельсинки.

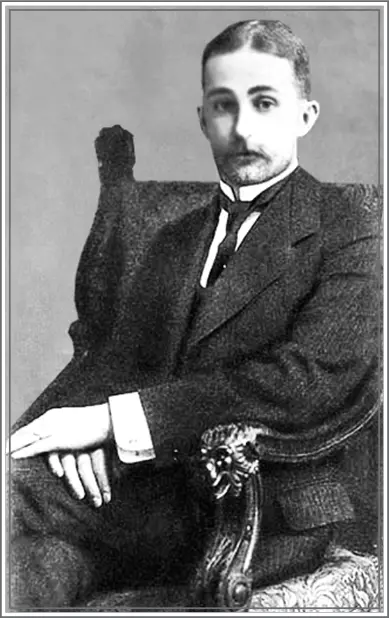

С Финляндией оказалась связанной жизнь другого сына Карла Фаберже – Агафона, наиболее талантливого и известного продолжателя дела своего отца. В начале XX века Агафон вместе с отцом и братом руководил делами фирмы. К тому времени он был одним из самых авторитетных ювелиров в России и служил экспертом Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца в статусе оценщика Его Императорского Величества. После революции Агафона назначили уполномоченным Гохрана. Однако в 1927 году вместе с женой он перешёл границу с Финляндией по льду Финского залива. Скончался Агафон в Хельсинки и там же на православном кладбище похоронен.

А. К. Фаберже

Дачу Агафона в пригородном посёлке Левашово, которую Карл Фаберже подарил сыну, современники называли «Малым Эрмитажем». Её украшала антикварная мебель, старинные ковры, гобелены, скульптура, живопись. Кстати, по Петербургу ходили слухи, будто Агафон обокрал фирму. Слухи поддерживались даже его отцом, с которым Агафон длительное время был в ссоре. Слухи не подтвердились. Вором оказался другой человек. Но, как говорится, осадок остался.

После революции, не без помощи сотрудников ЧК, по городу распространялись легенды, будто бы Агафон вывез за границу «мешок, набитый царскими бриллиантами». Слухи о кладе, якобы зарытом на даче, большевикам не давали покоя. Летом 1919 года дачу разгромили сами чекисты.

Но вернёмся к рассказу о финнах в Петербурге. Финнами были практически все питерские трубочисты. Известная в петербургском детском фольклоре загадка – «Идет свинья из Гатчины, вся испачкана» с ответом «Трубочист» – напоминает о преимущественно финском населении пригородной Гатчины. О финнах на железнодорожном транспорте мы уже говорили. Большое место в старом Петербурге уделялось финской торговле. Торговали финны, кроме молочных и мясных продуктов, рыбой, грибами, строительными материалами, в том числе финской древесиной и финским камнем, особенно гранитом, пользовавшимся в строительной практике Петербурга большим спросом. Фольклор сохранил присказку финских стариков: «Если с деньгами станет туго, грузи хоть камни на воз, всё одно в Питере раскупят». Не меньшим спросом пользовалась столь необходимая в кожевенном производстве ивовая кора, в основном привозившаяся из Финляндии. Широко известны петербургские финны были и как искусные сапожники и портные, а финки – как добросовестные и старательные горничные и прачки.

Широкое распространение в Петербурге получил так называемый «питомнический промысел», основанный на грудном вскармливании тайно рождённых и подброшенных в Воспитательный дом или полицейский участок младенцев. По свидетельству известного журналиста и бытописателя Петербурга А. А. Бахтиарова, ежегодно в Воспитательный дом приносили до 10 тысяч «тайных плодов любви несчастной». Здесь детей обследовали, отделяли больных для лечения в лазаретах, а здоровых отправляли в так называемые округа-питомники. В основном это были финские деревни в окрестностях Петербурга. Как правило, младенцев передавали на вскармливание и воспитание женщинам, не имеющим собственных детей. За содержание детей до 15-летнего возраста государство выплачивало деньги. Надо сказать, что «питомнический промысел» касался не только несчастных подкидышей. Например, известно, что крестьянок из деревни Пулково, славившихся в Петербурге своим хорошим здоровьем, брали в качестве кормилиц для вскармливания наследников царской семьи. Можно предположить, что финскими кормилицами широко пользовались и другие представители аристократических и сановных кругов столицы.

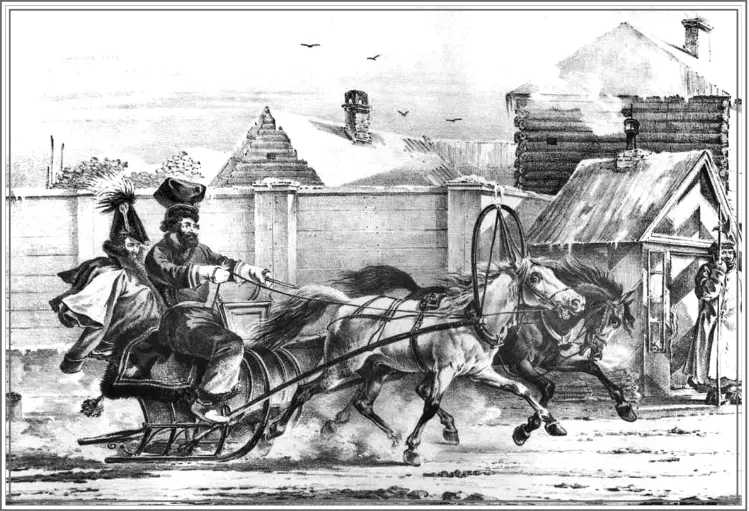

Финские вейки

Финские крестьяне были постоянными и непременными участниками всех, особенно зимних, петербургских народных гуляний. Извозчики наезжали в Петербург на две короткие Масленичные недели со своими лёгкими расписными, празднично украшенными санками, которые, как и их возниц, петербургские обыватели называли «вейками» – от финского слова «veikko», что в переводе означает «друг», «товарищ», «брат». Если верить официальной статистике, на Масленицу 1910 года в Петербург съехалось 4755 извозчиков-веек. Считалось, что не прокатиться на Масленице, как тогда говорили, «на чухне», все равно что и самой Масленицы не видеть. Это было радостно, красиво и весело. А главное – дёшево. Дешевле, чем у русских ямщиков. Плата за проезд в любой конец города составляла 30 копеек.

Известностью пользовалась в Петербурге поговорка финских легковых извозчиков, которую, коверкая язык, любили повторять горожане: «Хоть Шпалерная, хоть Галерная – все равно рицать копеек». В доказательство сравнительной доступности финских извозчиков приводился анекдот о своих, доморощенных «ваньках»: «Нанимает одна дамочка извозчика, чтобы доехать от Николаевского вокзала до Николаевского моста. „Ванька“ за такой пробег требует полтинник. „Помилуй, Господь с тобой! – восклицает барыня. – Полтинник? Двугривенный! Тут два шага“. А „ванька“ ей в ответ: „Широко шагаешь, барыня, штаны порвёшь“». А тут тридцать копеек. И в любой конец города. Хоть на Шпалерную улицу, хоть на Галерную. Да еще с широкой и добродушной улыбкой хозяина праздника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: