Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

- Название:Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-06466-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты краткое содержание

В новой книге Сергея Петрова «Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты» продолжается рассказ, начатый в работе «На берегах реки Ждановки». Но теперь в фокусе внимания автора оказались, помимо Петровского, еще два острова – Елагин и Крестовский. За последние годы Петровский, а в особенности Крестовский острова кардинально изменились. Здесь возведены элитные жилые комплексы, территории, ранее занятые заводами, уступают место домам, построенным по индивидуальным проектам. На наших глазах все стремительно меняется. Читатель найдет для себя множество новых интересных деталей истории этих мест, неизвестных доселе широкой публике. А также, благодаря предоставленным автором фотографиям, представит себе современную жизнь островов. Искренняя любовь Сергея Петрова к своей малой родине делает его рассказ неформальным, эмоционально окрашенным, невольно заставляющим проникнуться отношением автора. Читайте, гуляйте, смотрите по-новому на хорошо знакомые места!

Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поначалу же никакой серьёзной строительной деятельности вести было невозможно: для фундаментов копали канавы, они моментально заполнялись водой; любое, по нынешним временам ординарное, наводнение приводило к тому, что приходилось ремонтировать все постройки и расчищать парки от наслоений ила. Поэтому освоение и застройка шли параллельно с возвышением почвы, а дело это, как показывает история, не быстрое.

После Петра I Петровским островом владели его родственники, пока, как уже говорилось, в 1733 г. Анна Иоанновна своим указом не перевела остров в ведомство Дворцовой конторы. В конце 1830-х гг. здесь размещается магазин «мундирных вещей», а в 1770-х гг. рядом строятся масляные и пеньковые амбары. Склады и амбары – это вообще визитная карточка всех небольших островов дельты Невы. Погрузка и разгрузка с островов очень удобна, а регулярно случавшиеся в Петербурге пожары были не так опасны в местах, окружённых водой. Впоследствии выявились и другие преимущества: Городская управа, руководствуясь здравым смыслом и санитарными требованиями, неохотно давала разрешение на открытие предприятий в центральных районах города, а в начинаниях на островах не отказывала. Вот и несли сюда свои капиталы купцы, правда, поначалу ограничиваясь кустарными мастерскими и складами, да сдачей в аренду дач.

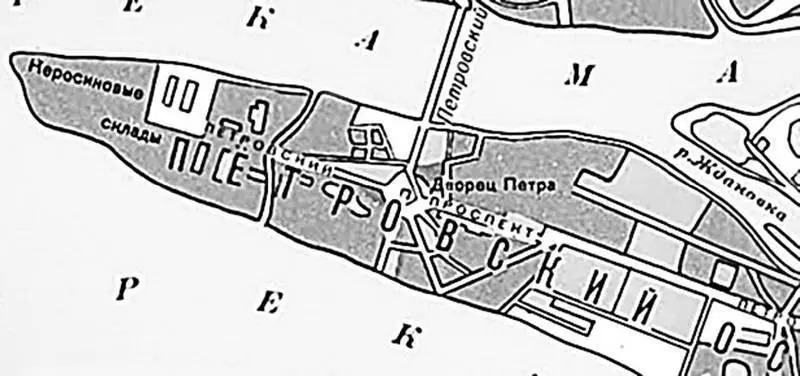

Петровский остров. 1894 г.

План Петровского острова. 1914 г.

Первым крупным предприятием, обосновавшимся на острове, стал Придворный воскобелильный завод. Открытый в 1750-е гг. на окраине нынешнего Большого Петровского парка завод поставлял свечи Императорскому двору. Учитывая любовь русской знати к праздникам и увеселениям, можно представить, какое количество свечей требовалось. Производительность завода исчислялась сотнями пудов изделий из воска в год, несколько раз он перестраивался, расширялся и превратился в 1792 г. из деревянного в каменный. Просуществовало предприятие почти девяносто лет, прекратив свое существование в начале 1840-х гг., во время обустройства Большого Петровского парка.

Деятельность Вольного экономического общества. 1801–1836 гг

Вольное экономическое общество (ВЭО), получившее землю по указу Александра I в западной части Петровского острова в 1801 г., внесло значительный вклад в освоение западной оконечности Петровского острова, до этого пребывавшей в первобытном виде. ВЭО получило землю под сельскохозяйственные эксперименты по выращиванию «диковинных культур» и, чтобы покрыть убытки от основного вида деятельности, стало сдавать летние дачи внаём, в основном высокородным особам. В 1825–1826 гг. возвели десять дач, которые получили барон Витте, действительный тайный советник П.Г. Соболевский, генерал-лейтенант Е.К. Карнеев, будущий министр финансов Ф.П. Вронченко, генерал-адъютант К.А. Шильдер, доктор К. Задлер и другие. Собственно, с середины 1820-х гг. и началась «дачная эпоха» Петровского острова.

Полученная прибыль, во-первых, позволяла ВЭО сводить концы с концами, а во-вторых, помогала осваивать территорию, которая после каждого серьёзного наводнения приходила в полный упадок. Больше двух-трех лет культуры здесь не произрастали – следовало новое наводнение, и всю работу приходилось начинать заново: расчищать сады от ила, опять высаживать вырванные с корнем кусты и деревья.

За тридцать пять лет деятельности на Петровском острове Вольному экономическому обществу удалось привести в приемлемый для обитания вид территорию в районе современной Петровской площади и яхт-клуба. Построили пристани, оборудовали набережную вдоль Малой Невки. Чего это стоило, можно понять хотя бы по такому факту: генерал Е. Карнеев для возвышения почвы вынужден был уложить возле своей дачи на берегу Малой Невки 600 барок строительного мусора (мусор доставляли по воде из города), что составило солидную по тем временам сумму в несколько тысяч рублей.

Остров-парк, остров-ремесленник. 1836–1917 гг

Император Николай I своим указом в 1836 г. вернул западную часть острова своему Кабинету. С тех пор остров развивался в двух направлениях – как остров-парк и как промышленная площадка. В 1837–1840 гг. по личному указанию Николая I в восточной части разбили Большой Петровский парк, по затратам казны превосходивший все парки города того времени. В это время была создана водная система взаимосвязанных прудов, с ездовыми и пешеходными дорожками по берегам, высажено огромное количество ценных хвойных и лиственных деревьев.

Тогда же центральную часть острова постепенно оккупировали промышленные предприятия. Хотя фабрики обосновались в этом месте ещё с конца XVIII в., в частности канатная фабрика Гота (1801 г.), серьёзное развитие они получили именно в середине XIX в. С 1864 г. на Петровском острове началось производство пива знаменитым российско-баварским предприятием «Бавария».

В западной части острова, в районе нынешней Петровской площади, обустроенной до этого Вольным экономическим обществом, начиналась «территория дач». Получался этакий слоёный пирог из парковой, промышленной и дачной зон, пока в конце XIX в. и западная часть острова не отошла почти полностью к промышленным предприятиям, в частности к нефтеочистительному заводу Ропса.

Начало XX в. ознаменовалось открытием на Петровском острове двух общественно значимых заведений: Убежища для престарелых сценических деятелей и Земской учительской семинарии (в виллах Сан-Галли). Благодаря парку, дачам, семинарии и Убежищу баланс между парковой и промышленной зонами сохранялся до 1917 г.

Довоенный период. 1917–1941 гг

Вплоть до начала Великой Отечественной войны, остров как бы продолжал по инерции своё дореволюционное развитие. Заводы продолжали выпускать ту же продукцию, что и прежде, но под новыми вывесками, в частности «Бавария», ставшая «Красной Баварией», производила пиво и квас; в дачи и виллы вселили постоянных жильцов, в основном рабочих местных заводов; престарелые актеры продолжали жить в Убежище, которое теперь именовалось Домом ветеранов сцены. В развитие Большого Петровского парка власти возвели в восточной его части стадион им. В.И. Ленина. На берегу Малой Невы открыли судостроительный завод «Алмаз», который огородил значительное береговое пространство, а на окраине Петровского парка, в протоке между прудами, в 1920-х гг. основали завод «Спецтранс». От парка в пользу завода отрезали значительную территорию.

Спортивно-парковая зона. 1945–1990 гг

Интервал:

Закладка: