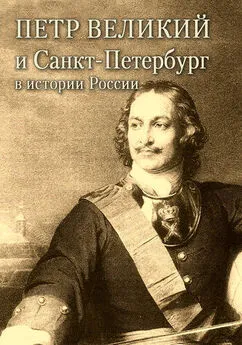

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Название:Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06020-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли краткое содержание

В книге Петра Сорокина история Невского региона рассматривается в широком территориальном и временном контексте – от ледникового периода до современности. Одним из центральных эпизодов в ней является Невская битва 1240 г. в устье реки Ижоры, неразрывно связанная в сознании народа с образом Александра Невского – святого покровителя Санкт-Петербурга. Многие исторические события, происходившие на Неве в эпоху викингов, во времена Крестовых походов на Балтике и Северной войны 1700–1721 гг., оказались малоизвестны или забыты. А эти места помнят Александра Невского, Петра Великого, Александра Меншикова, Екатерину Великую и последнего российского императора Николая II. Забытыми оказались и многие памятники. Все это нашло отражение на страницах предлагаемой читателю книги. Исторические документы, многие из которых ранее не публиковались, дополняются в книге данными, полученными в ходе археологических исследований автора. Издание иллюстрировано фотографиями, гравюрами, рисунками, планами и картами. Оно рассчитано на всех интересующихся историей Невского края и России.

Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нельзя забывать, что «Повесть» – типичное для средневековья произведение житийной литературы, где исторические события служат фоном для идеологического обоснования канонизации святого. Существуют разные мнения о месте и времени ее создания. В.А. Кучкин считает, что она была написана вскоре после смерти Александра Ярославина – около 1264 г. [Кучкин 1996, с. 3]. С точки зрения Ю.А. Бегунова, это произошло в Рождественском монастыре во Владимире, где был погребен князь, в 1282–1283 гг. [Бегунов 1995, с. 53]. Бытует также мнение, что первоначальная версия, положенная в основу «Повести», была создана в Новгороде по инициативе боярства с Прусской улицы в целях возвеличивания своего кончанского [6]Борисоглебского храма. Основанием для такого заключения послужила особая роль, отводившаяся в произведении братьям великомученикам Борису и Глебу, культ которых достигает расцвета в Новгороде как раз в середине XIII в. Кроме того примечательно, что упоминаемые среди героев битвы Миша и Гаврила Олексич известны из других письменных источников как бояре с Прусской улицы Новгорода, как и еще один персонаж этих событий – Збыслав Якунович, избранный в 1243 г. новгородским посадником [Янин 1974, с. 88–93].

Ход битвы, описанный в Повести, хорошо проиллюстрирован в Московском лицевом летописном своде середины XVI в. [Житие Александра Невского 1992]. Подробные иллюстрации, воспроизводящие отдельные сюжеты повествования, не только дают образное представление о событиях, но и показывают их детали. Зачастую на миниатюре можно видеть одного и того же героя в различных ситуациях, происходивших последовательно, согласно тексту литературного произведения. Иллюстрации, выполненные в соответствии с канонами миниатюрного жанра той эпохи, не могут претендовать на достоверность. Тем более что между битвой и появлением лицевого летописного свода существует 300-летний временной промежуток. Автор миниатюр в меру своего понимания старался воспроизвести ход излагаемых в «Повести» событий, используя существовавший набор канонических приемов и символов. На них можно видеть изображения горных ландшафтов и рек, не передающие, конечно, реальные особенности местности, на которой разворачивались события. Схематично нарисованные архитектурные сооружения, даже те, которые, возможно, были знакомы автору, как София Новгородская, имеют лишь отдаленное сходство с реальными объектами. Одежда и предметы вооружения показаны с большей достоверностью, но в основном передают черты современных автору костюмов и оружия. Несмотря на указанные обстоятельства, следует учитывать, что миниатюрист более приближен к эпохе Невской битвы и мог передать какие-то детали объективнее, чем их представляют современные исследователи (рис. 21, см. с. IV вклейки).

В исторических документах достаточно подробно освещаются обстоятельства и ход битвы, однако есть и неясные моменты, вызывающие полемику. Среди спорных вопросов – масштабы и цели шведского вторжения на Русь. Большинство исследователей сходятся в том, что вторжение на Неву стало продолжением событий в западной Финляндии и крестового похода, организованного в землю тавастов (еми). Существует мнение, что поход должен был стать демонстрацией шведской военной силы и показать способность вести войну на новгородской территории. Несмотря на поражение, которое шведы потерпели на Неве, он помог укрепить новую «шведскую католическую границу в Финляндии» [Нордлинг 1977, с. 81]. Согласно традиционной датировке, основанной на сопоставлении других событий, упомянутых в Хронике Эрика, шведское вторжение в центральную Финляндию состоялось только в 1249–1250 гг. Однако ряд историков считает, что оно могло произойти и раньше [Линд 1995, с. 51–52]. Есть мнение, что крестовый поход, готовившийся согласно папской булле 1237 г. против еми, в изменившейся политической ситуации, после разгрома Руси монголами, был переориентирован в новгородские владения [Шаскольский 1995, с. 16–17]. По вопросу о задачах этого похода также существуют разные суждения. Одни считают вторжение обычным военным набегом в ответ на действия новгородцев на территории Финляндии, другие полагают, что шведы имели более серьезные завоевательные планы.

Источники подтверждают последнюю версию. Во всяком случае, в других летописных сообщениях о вторжениях шведов на Северо-Запад Руси, речь о захвате земель не идет. Исключение составляет поход короля Магнуса в 1348 г. В «Повести» говорится о намерении врагов захватить «землю Александра», а в летописи: Ладогу, «просто же реку, и Новгород, и всю область Новгородскую». Под рекой, вероятно, следует понимать Неву, а возможно также и Волхов, связывавшие Северо-Западную Русь с Балтикой. Обращает на себя внимание то, что шведы, пришедшие в Неву, не воспользовались фактором внезапности, как это случалось обычно, при грабительских рейдах, когда они, используя превосходство своего флота, разоряли земли Приневья и Приладожья до прихода ладожан и новгородцев. В этот раз они на длительное время останавливаются при впадении реки Ижоры в Неву и не вторгаются вглубь территории Руси, тем самым предоставив новгородцам возможность взять инициативу в свои руки.

Лагерь или крепость?

Рассматривая вторжение 1240 г. в общем контексте шведского и тевтонского продвижения на восток, следует полагать, что после покорения эстов датскими и немецкими рыцарями и еми шведами, захватнические планы крестоносцев распространились на их восточных соседей: водь, ижору и корелу. И если первоначально вторжения этих государств в земли прибалтийско-финских народов, находившихся в зависимости от Новгорода, носили характер устрашающих и грабительских, то по мере закрепления в опорных пунктах на побережье, начинается продвижение во внутренние земли, где также строятся крепости и замки, создающие прочную основу для колонизации. Еще в 1220 г., во время похода в западную Эстонию, шведские войска соорудили там укрепления, которые должны были стать опорным пунктом на завоеванной территории. Всего через год после Невской битвы, в 1241 г., тевтонцы попытались построить крепость в земле води (Копорье), шведы же в 1256 г. вместе с немецкими рыцарями начинают сооружать укрепления в устье р. Нарвы. В 1293 г. шведы основывают Выборгский замок в землях корелы, а в 1300 г. предпринимают попытку закрепиться в Ижорской земле, построив при впадении р. Охты в Неву крепость Ландскрона.

Такое развитие событий позволяет предположить, что подобная цель ставилась и в 1240 г. у устья реки Ижоры. Место это, находящееся в среднем течении Невы, ниже труднопроходимых Ивановских порогов, обладало удобным географическим положением для контроля на водном пути, организации судоходства и ведения торговли. Оно имело также несомненные топографические преимущества – тихие заводи для стоянки и ремонта кораблей [7], для перегрузки товаров с морских судов на речные и наоборот, а также ландшафтные особенности, подходящие для сооружения укреплений. Крепость, расположенная в центре Ижорской земли, позволила бы надежно контролировать водный путь по Неве и территорию расселения ижоры [Сорокин 1993, с. 12]. Устье Ижоры было относительно недалеко от Финского залива, в 1–2 днях пути, что облегчало доступ к нему с моря на судах в случае начала военных действий. Размещение укрепленного пункта выше Ивановских порогов делало бы поддержание связей с Балтикой более сложным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: