Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Название:Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ООО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06020-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Сорокин - Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли краткое содержание

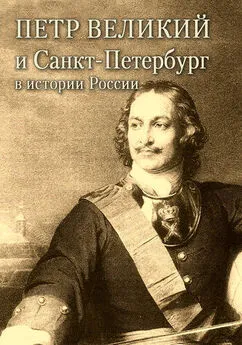

В книге Петра Сорокина история Невского региона рассматривается в широком территориальном и временном контексте – от ледникового периода до современности. Одним из центральных эпизодов в ней является Невская битва 1240 г. в устье реки Ижоры, неразрывно связанная в сознании народа с образом Александра Невского – святого покровителя Санкт-Петербурга. Многие исторические события, происходившие на Неве в эпоху викингов, во времена Крестовых походов на Балтике и Северной войны 1700–1721 гг., оказались малоизвестны или забыты. А эти места помнят Александра Невского, Петра Великого, Александра Меншикова, Екатерину Великую и последнего российского императора Николая II. Забытыми оказались и многие памятники. Все это нашло отражение на страницах предлагаемой читателю книги. Исторические документы, многие из которых ранее не публиковались, дополняются в книге данными, полученными в ходе археологических исследований автора. Издание иллюстрировано фотографиями, гравюрами, рисунками, планами и картами. Оно рассчитано на всех интересующихся историей Невского края и России.

Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предположение о начале сооружения здесь шведских укреплений подтверждается сообщением Лаврентьевской летописи XIV в., где говорится, что Пелугий указал новгородцам «станы и обрытья» неприятеля [ПСРЛ 1926–1928, т. 1, с. 479]. Одни исследователи трактуют это сообщение как начало строительства крепостных сооружений [Кучкин 1996, с. 14]. Другие считают, что речь идет о временном полевом лагере шведов [Кирпичников 1996, с. 31].

Термин «стан», действительно, обозначал в древнерусском языке скорее место остановки, временный военный лагерь, а не крепость [Срезневский 1989, т. 3, ч. 1, с. 491]. Поэтому и более редкий термин «обрытья» [8], интерпретируемый как «окоп» [Срезневский 1989, т. 2, ч. 1, с. 551], нельзя однозначно расценивать как признак строительства долговременной крепости. Временные военные лагеря в средневековое время известны по письменным документам как на Руси, так и в Швеции.

Временные укрепления упоминаются в шведских средневековых источниках в связи с военными походами и осадами крепостей XII–XVI вв., но большинство из них сложно соотнести с сохранившимися в настоящее время земляными сооружениями. В некоторых случаях в документах используется латинское слово «castra» – военный лагерь. В период позднего средневековья встречаются названия «skarmar» – заграждения, «campis» или «lager» – лагерь. Часто речь идет о военном лагере, в котором войска создавали базу, или о защитном сооружении потерпевших поражение на поле боя при последней попытке сопротивления. Для того, чтобы воспрепятствовать продвижению наступающих сил, устраивали завалы и засеки, которые «не всегда охранялись войсками и делались с единственной целью: замедлить продвижение противника». Обычно лагеря располагались на возвышенных и закрытых местах и были небольшими по площади. Размеры их зависели от того, «сколько людей, повозок и лошадей нужно было защитить», но прямой связи между количеством войск и размерами лагеря не существовало. Известны мысовые укрепления размером 50x30 м и прямоугольные шанцы, но чаще встречаются сооружения округлой формы, достигавшие всего 20–30 м (в одном случае – около 50 м) в поперечнике. Когда не было других возможностей, они располагались на открытой местности. Все эти сооружения были слабо укреплены и защищались мелкими рвами и невысокими валами, которых могло быть по два [Loven 1999, s. 229–233]. Вероятно, земляные сооружения могли усиливаться и деревянными частоколами.

Следов средневековых укреплений у устья Ижоры пока не обнаружено, поэтому в настоящее время решить вопрос, какого рода сооружения упомянуты летописью, не представляется возможным. Учитывая быстрое появление русских войск на Неве, можно допустить, что они застали начальный процесс строительства укреплений, поэтому определить, что именно строили шведы, затруднительно. Однако, если рассматривать эти события как согласованные действия Тевтонского ордена и Шведского королевства, то вполне вероятно, что в результате совместного вторжения в новгородские владения, они планировали разделить захваченные территории и надежно закрепиться на них путем строительства крепостей: немецкой – в центре Водской земли, в Копорье, и шведской – в центре расселения ижоры, в устье одноименной реки. Таким образом, длительная остановка шведов в устье Ижоры могла быть также вызвана ожиданием подкрепления или начала вторжения немецких рыцарей.

Именно этими обстоятельствами может объясняться как необычное «промедление» шведского войска, задержавшегося в среднем течении Невы, так и поспешность выступления князя Александра, который напал на неприятеля с малыми силами, не дожидаясь помощи от отца, великого князя Владимирского, с тем, чтобы не дать шведам закрепиться на занятой ими территории.

Путь к устью Ижоры

Учитывая, что плавание вверх по Неве и Ладожскому озеру до устья Волхова занимало около 5–6 суток, сообщение в Новгород могло быть отправлено уже при появлении шведского флота в устье Невы или даже в Финском заливе. Акватория залива просматривается в ясную погоду не только с побережья, но и с Дудоровских высот и даже из района Копорья, удаленных от залива более чем на 10 км. Таким образом, отправка сообщения о появлении неприятеля могла опередить его появление в устье Ижоры на 2–3 дня. Поездка посыльного в Новгород занимала около 1–2 дней.

Получив известие о приходе шведов, князь Александр Ярославич, собрав малую дружину в Новгороде, выступил навстречу противнику. Каким путем двигались русские войска – летописи не сообщают. Они могли спуститься по воде или посуху вниз по Волхову к Ладоге, где к ним примкнул отряд ладожан [Караев, Потресов 1970, с. 82–83; Кучкин 1996, с. 14]. Такой вариант предусматривал упреждение шведского набега на Ладогу и защиту этой крепости на рубеже Новгородской земли. Существует мнение, что, дойдя из Ладоги до устья Тосны, войска с местными ижорскими проводниками сначала поднялись вверх по течению реки на 6 км до места наибольшего сближения с бассейном Ижоры, а затем через водораздел вышли на реку Большая Ижорка и по этому притоку прошли до реки Ижоры, устроив по пути привал [Караев, Потресов 1970, с. 116–117; Шаскольский 1995, с. 21].

По мнению А.Н. Кирпичникова, русские войска двигались по более короткому маршруту, протяженностью около 150 км: сначала по Водской дороге на Тесово (верхнее Полужье), а затем к реке Неве. Форсированным маршем они могли преодолеть его за 2 дня [Кирпичников 1995, с. 28; 1996, с. 31]. Путь от Новгорода напрямую к устью Ижоры был действительно значительно короче, чем через Ладогу. Однако при таком направлении движения, в случае дальнейшего плавания шведского флота к Ладоге, войска Александра Невского оказались бы в стороне от основного района боевых действий. Упомянутая Водская (Ивангородская. – П. С.) дорога проходила через Тесово на северо-запад, в обход Южного Приневья и бассейна Ижоры. Поворот от нее на север к устью Невы и Ижоре мог существовать через Зарецкий погост, находившийся уже в восточной части Ижорского плато, на удалении около 130 км от Новгорода. Сведения о других путях, связывавших Иванго-родскую дорогу с Приневьем, отсутствуют.

Вероятнее всего, новгородские войска двигались к месту битвы по дороге, которая проходила примерно в 40–50 км к западу от Волхова через верховья реки Назии в юго-западное Приладожье. Далее она выходила в верхнее течение Невы, куда шведы могли дойти на своих судах от устья Ижоры за двое суток. Такой маршрут давал Александру возможность для маневра и изменения направления движения в случае продолжения наступления неприятеля на Ладогу. В XVI столетии упомянутая дорога под названием Ореховецкая становится ямским трактом, и ее маршрут подробно описан [Голубцов 1950, с. 295; Селин 2001, с. 90–91]. Тракт проходил от Новгорода через Лусский ям, расположенный в 25 верстах от города [9], где он расходился с Ивангродской дорогой, не доходя до Тесова 25 верст, и поворачивал на север. Далее через Шапецкий ям (современный пос. Шапки в бассейне реки Мги) и Петровский погост дорога вела к Орешку, расстояние до которого от Новгорода составляло около 165 верст, и далее к Кореле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: