Александр Вдовин - СССР. История великой державы (1922–1991 гг.)

- Название:СССР. История великой державы (1922–1991 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РГ-Пресс

- Год:2018

- ISBN:978-5-9988-0923-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вдовин - СССР. История великой державы (1922–1991 гг.) краткое содержание

Книга может служить хорошим пособием по общему курсу истории России XX‒XXI вв. и специальным курсам по истории СССР 1922‒1991 гг. для студентов и преподавателей высших учебных заведений исторического профиля и для всех тех, кто интересуется новейшей историей России.

СССР. История великой державы (1922–1991 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соотношение потерь вооруженных сил Германии вместе с войсками ее союзников — Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии, Словакии, и СССР вместе с войсками союзников — Болгарии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии составляет: по безвозвратным потерям 1: 1,1; по демографическим 1: 1,29. На это соотношение во многом повлиял тот факт, что количество военнопленных, погибших в нацистских лагерях (около 2,5 млн из 4,6 млн), почти в 5 раз превысило число военнослужащих противника, умерших в советском плену (518,5 тыс. из 4,4 млн).

Война оставила после себя миллионы раненых, искалеченных, потерявших здоровье людей. По состоянию на 1 июля 1945 г. на излечении в госпиталях находились более миллиона человек. Среди 3,8 млн человек, уволенных в годы войны из армии по ранению и болезни, 2,6 млн стали инвалидами. Специфика войны и оккупации привела к появлению особых демографических категорий населения. По оценкам ставки Гитлера, к концу войны на советской территории побывали почти 11 млн немецких военнослужащих, от которых родилось около 3 млн детей. По данным ФРГ, в советской зоне оккупации от военнослужащих Красной Армии немецкие женщины родили их около 292 тыс. По оценкам на начало 1950-х гг., за период с 1941 г. насчитывалось около 30 тыс. советских женщин, вышедших замуж за иностранцев и имевших от них детей.

В годы войны несли невосполнимые утраты все народы СССР. При этом потери граждан России равнялись 71,3 % от общих демографических потерь Вооруженных сил СССР:

Материальный ущерб.Огромная территория на западе СССР к маю 1945 г. была практически в руинах. Материальный ущерб, нанесенный стране войной, равен потере почти 30 % ее национального богатства. (Для сравнения: в Великобритании — 0,9 %, в США — 0,4 %.) Урон от нанесенных войной разрушений в 20 раз превысил национальный доход СССР в 1940 г. В денежном выражении страна лишилась 130 млрд долларов. Это половина стоимости всех разрушений во всех странах мира за годы Второй мировой войны. Враг полностью или частично разрушил 1710 советских городов и городских поселков (60 % их общего числа), более 70 тыс. деревень, разорил 100 тыс. колхозов и совхозов, около 6 млн зданий, лишил крова 25 млн человек. Уничтожены почти все находившиеся на этой территории заводы, фабрики, шахты; 65 тыс. км железнодорожных путей; разграблены музеи и библиотеки. Восстановление хозяйства к концу войны свелось здесь большей частью к разборке завалов; ремонту сохранившихся сооружений; вводу в строй предприятий, наименее пострадавших от разрушений или крайне необходимых для военных и хозяйственных нужд, восстановлению железнодорожных путей. К концу войны промышленность освобожденных районов обеспечивала выпуск 30 % объема довоенного производства.

Деревня в конце войны.Труднейшее положение к концу войны сложилось в деревне, на которую приходятся гораздо большие по сравнению с городом человеческие потери. (На одного мужчину 21–23 лет в послевоенной деревне в среднем приходилось по 5 девушек-ровесниц.) Хлебозаготовки почти подчистую опустошали запасы колхозных и личных хозяйств. В освобожденных от оккупантов сельских районах на месте многих сел и деревень остались только печные трубы. 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного скота было угнано в Германию или уничтожено. Возвращавшиеся на родные пепелища жители вынуждены были начинать все сначала: обзаводиться жильем, скотом, орудиями производства, семенами. Помощь этим районам ложилась дополнительным бременем на крестьянство, не пострадавшее от оккупации. Весной 1944 г. ценой чрезвычайных усилий на освобожденной территории удалось засеять 60 % посевных площадей. К началу 1945 г. по сравнению с наихудшим временем, началом 1943 г., поголовье крупного рогатого скота в СССР удалось увеличить на 15,6 млн, овец и коз — на 8,4 млн, свиней — на 2,8 млн, лошадей — на 1,7 млн голов.

Репатриация.К концу войны со всей остротой встала проблема репатриации на родину 5 млн советских граждан (перемещенных лиц, включая военнопленных, «восточных рабочих», узников концлагерей, военнослужащих в немецких формированиях и пр.), оказавшихся за пределами СССР и оставшихся в живых. Согласно соглашениям в Ялте, перемещенные лица должны были в обязательном порядке возвращаться на родину. До 1 марта 1946 г. в СССР было репатриировано 4,2 млн советских граждан (2,7 млн гражданских лиц, 1,5 млн военнопленных); к июлю 1952 г. число репатриированных увеличилось на 105,5 тыс. человек. В результате разлада между союзниками обязательный принцип репатриации начал нарушаться сначала в отношении «западников» (граждане из районов СССР, присоединенных после 1939 г.), а затем и «восточников». «Невозвращенцы» составили так называемую вторую волну эмиграции из России на Западе. В 1952 г. численность этой эмиграции (в основном не желающих или побоявшихся возвратиться в СССР) составила около 620 тыс. человек, из них 140 тыс. — бывшие советские немцы, принявшие гражданство ФРГ.

Судьба тех, кто был возвращен в СССР, также оказалась непростой. Сталинское руководство опасалось, что длительное бесконтрольное пребывание советских людей за границей повлияло на их мировоззрение и политические настроения. «Контраст между уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, — писал К.М. Симонов, — был нравственным и психологическим ударом, который не так легко было перенести нашим людям, несмотря на то что они были победителями в этой войне». Этот контраст мог стать основой «низкопоклонства перед Западом», распространения которого среди советских людей очень опасались во властных структурах страны. Им же была порождена особая настороженность властей к согражданам, побывавшим в годы войны в капиталистических странах Европы.

Этапом возвращения репатриантов к родным домам стали сборно-пересыльные пункты Наркомата обороны и проверочно-фильтрационные — НКВД (для гражданских лиц), специальные запасные части военных округов (для военнопленных — бывших военнослужащих Красной Армии). Выявленные в результате проверки «преступные элементы» (служившие у немцев), а также «внушающие подозрение» направлялись в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД «для дальнейшей проверки». В итоге 2,4 млн репатриантов направлены к месту жительства, 800 тыс. призваны в армию, 608 тыс. зачислены в рабочие батальоны НКО и 273 тыс. (среди них 123 тыс. офицеров) переданы в лагеря НКВД.

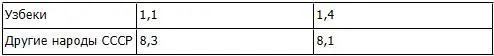

Судьба коллаборационистов.Особая участь ждала власовцев, всех коллаборационистов, а также дезертиров, уклонявшихся от службы в армии в военное время. В составе германских вооруженных сил (войска СС, вермахт, вспомогательные формирования, полиция, самооборона) воевали 1178 тыс. бывших граждан СССР. Состав коллаборационистов в национальном отношении (в %):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: