Александр Вдовин - СССР. История великой державы (1922–1991 гг.)

- Название:СССР. История великой державы (1922–1991 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РГ-Пресс

- Год:2018

- ISBN:978-5-9988-0923-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вдовин - СССР. История великой державы (1922–1991 гг.) краткое содержание

Книга может служить хорошим пособием по общему курсу истории России XX‒XXI вв. и специальным курсам по истории СССР 1922‒1991 гг. для студентов и преподавателей высших учебных заведений исторического профиля и для всех тех, кто интересуется новейшей историей России.

СССР. История великой державы (1922–1991 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Важными событиями послевоенной экономической жизни стали открытие в 1948 г. крупного нефтяного месторождения на юго-востоке Татарии — Ромашкинское (к 1965 г. в Татарии добывалось около 32 % общесоюзной нефти) и ввод в строй 7 ноября 1949 г. первой нефтяной скважины на Каспийском море (к 1953 г. их было уже несколько десятков). В угольной промышленности были сделаны серьезные шаги по завершению механизации подземной транспортировки угля, по переводу машин и механизмов на автоматическое и дистанционное управление. Большими успехами увенчались работы по автоматизации на электростанциях и электросетях. К 1950 г. были автоматизированы агрегаты на более чем 65 % ГЭС. К 1953 г. работа 25 % ГЭС переведена на телемеханическое управление.

Великие стройки.В августе 1950 г. опубликованы правительственные решения о начале строительства Сталинградской и Куйбышевской ГЭС на Волге. В сентябре объявлено о начале строительства Каховской ГЭС на Днепре, главного туркменского оросительного канала Аму-Дарья — Красноводск длиной 1100 км, Южно-Украинского и Северо-Крымского оросительных каналов. Вместе с планом создания полезащитных полос грандиозные гидросооружения в печати стали именовать «великими стройками коммунизма». В 1952 г. рассматривалась идея осушения Каспийского моря для выхода к местам добычи нефти (отказались из-за неосуществимости) (см.: Серов И.А. Записки из чемодана. М., 2016. С. 400).

Советский атомный проект.Важнейшее место в послевоенный период отводилось оборонной промышленности и в первую очередь — решению атомной проблемы. Импульс этой работе был придан в августе 1945 г. образованием Специального комитета при ГКО по реализации советского аналога американского «уранового проекта».

В комитет вошли государственные деятели Л.П. Берия (председатель), Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, физики И.В. Курчатов и П.Л. Капица, выдающиеся организаторы производства Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, В.А. Махнев, М.Г. Первухин. Для предварительного рассмотрения научных и технических вопросов, вносимых на обсуждение Спецкомитета, создавался Технический совет под председательством Ванникова. В него были включены академики А.И. Алиханов (ученый секретарь), А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, В.Г. Хлопин, член-корреспондент АН СССР И.К. Кикоин, профессор Ю.Б. Харитон и др.

Непосредственное руководство организациями и предприятиями, решавшими атомную проблему, осуществляло Первое главное управление при СНК, подчиненное Спецкомитету. Начальником ПГУ назначен Б.Л. Ванников. Н.А. Вознесенский обязывался организовать в Госплане управление по обеспечению заданий Спецкомитета. В постановлении ГКО подчеркивалось, что никакие организации, учреждения и лица не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность ПГУ. Постановление предусматривало организацию «закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах». В апреле 1946 г. в системе ПГУ было организовано КБ-11 (почтовый ящик Арзамас-16) во главе с П.М. Зерновым и Ю.Б. Харитоном и четкой задачей — изготовить атомную бомбу. Первоначально испытание плутониевой бомбы намечалось осуществить не позднее января, а урановой — не позднее июля 1948 г. Однако в феврале 1948 г. эти сроки пришлось перенести на март — декабрь 1949 г. С середины 1948 г. активно работали две группы физиков-теоретиков (одна под руководством Я.Б. Зельдовича в Институте химической физики, другая — под руководством И.Е. Тамма в Физическом институте АН СССР) над проблемами термоядерного взрыва.

Реактивные самолеты.В апреле 1946 г. в Кремле было созвано совещание, посвященное перспективам развития советской авиации. На нем была рассмотрена и утверждена динамика развития реактивного двигателестроения и самолетостроения. В результате в СССР было создано несколько конструкторских бюро, и уже в августе, в День Военно-воздушных сил, опытные образцы реактивных истребителей Миг-9 и Як-15 пролетели над Тушинским аэродромом, вскоре началось их серийное производство.

Ракетостроение.Параллельно развертывалось ракетостроение. В апреле 1946 г. оно было выделено в самостоятельную отрасль оборонной промышленности, в следующем месяце создан Спецкомитет по реактивной технике (Спецкомитет № 2, как иногда он именовался), работавший под председптельством Г.М. Маленкова, затем — Н.А. Булганина. 18 октября 1947 г., на построенном в том же году полигоне Капустин Яр была испытана советская ракета среднего радиуса действия — копия немецкой ракеты Фау-2, воспроизведенная под руководством С.П. Королева. Успехам в развитии ракетостроения во многом способствовал Совет главных конструкторов в ракетной технике. В Совет входили С.П. Королев (председатель), В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин, М.С. Рязанский, В.И. Кузнецов.

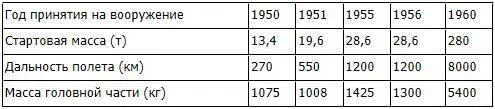

Уже в 1950 г. на вооружение был принят первый отечественный ракетный комплекс с ракетой Р-1. Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение в 1955 г., был первой в мировой истории военной техники ракетой-носителем ядерного заряда. В мае 1954 г. принято решение о разработке двухступенчатой баллистической ракеты Р-7, которая могла донести ядерный боевой заряд до любой точки, расположенной на территории вероятного противника:

Радиолокация.10 июля 1946 г. Совет министров СССР принял постановление «Вопросы радиолокации», где определялись важнейшие задачи по упрочению оборонного щита страны. В июне 1947 г. существовавший с 1943 г. Совет по радиолокации был преобразован в Комитет по радиолокации при Совете Министров СССР. Этот комитет под председательством М.З. Сабурова был известен также под названием «Спецкомитет № 3».

Реакторы для АЭС и подлодок.В июле 1950 г. создается Специальное конструкторское бюро под руководством Н.А. Доллежаля, ориентированное на разработку реактора для атомной электростанции. В ноябре 1952 г. вышло постановление Совмина СССР по проектированию атомной подводной лодки, строительство начато в сентябре 1955 г. Научным руководителем проекта был А.П. Александров, главным конструктором атомной установки — Н.А. Доллежаль, главным конструктором подлодки — В.Н. Перегудов. Основной вклад в разработку баллистических ракет для подводных лодок внесло Конструкторское бюро, возглавлявшееся с 1955 г. В.П. Макеевым. В этом КБ, расположенном в городе Миасс Челябинской области, созданы и сданы на вооружение Военно-морского флота три поколения ракетных комплексов, которые составили основу морских стратегических ядерных сил СССР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: