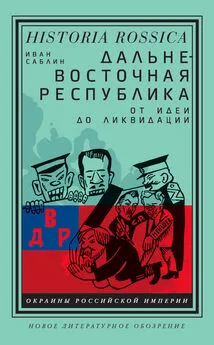

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Дальневосточном регионе также не было единства по вопросу о применении права на самоопределение. «Известия Владивостокского Совета» поддерживали независимость Польши, но арест Ивана Леонтьевича Мостипана Владивостокским комитетом общественной безопасности за сотрудничество с царской охранкой (впоследствии обвинение было снято), а затем вопрос о руководстве украинскими солдатами привели к конфронтации Владивостокского Совета с Владивостокской громадой. В июне 1917 года Владивостокская громада приняла решение немедленно начать формирование отдельной украинской армии как основы автономии. Украинские солдаты, находившиеся на российском Дальнем Востоке, часто поддерживали автономию, но не были готовы формировать отдельные воинские подразделения в условиях войны. «Известия Владивостокского Совета» обвинили сторонников формирования отдельных воинских подразделений в буржуазном шовинизме и указали на поддержку независимости Украины и Финляндии со стороны Германии [343] Дальний Восток. 1917, 21 апреля. С. 4; 1917, 19 мая. С. 3; 1917, 8 июля. С. 3; 1917, 25 августа. С. 2; Известия Совета рабочих и военных депутатов гор. Владивостока. 1917, 25 марта. С. 3; 1917, 12 апреля. С. 4; Известия Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917, 10 июня. С. 3–4; 1917, 13 июня. С. 3; 1917, 14 июня. С. 2; 1917, 15 июня. С. 2; 1917, 18 июня. С. 1; 1917, 2 июля. С. 3; 1917, 27 августа. С. 4; 1917, 26 октября. С. 4.

.

Представители национальных движений меньшинств участвовали в формировании новых органов власти. Я. А. Ким был товарищем председателя Съезда делегатов от сельского населения Уссурийского края (Никольск-Уссурийский, март 1917 г.). Корейцы Степан Сергеевич Югай и Василий Иосифович Ким были избраны городскими депутатами соответственно в Хабаровске и Владивостоке. Коалиция Польско-Литовского коло и Мусульманского общества сумела провести в городскую думу Николаевска Игнация Ольшевского и Галия Абдрахмановича Дашкина. Казнодзей был избран во Владивостокскую городскую думу от Украинско-Балтийского блока. Еще два члена Владивостокской громады, Нерода и Михаил Яковлевич Сибирцев, прошли в городскую думу как кандидаты-социалисты. Другие украинские интеллектуалы были избраны в самоуправления Хабаровска, Благовещенска, Никольска-Уссурийского и Свободного. Новоизбранные депутаты от меньшинств внесли вклад в организацию национальных школ по всему региону. Кроме того, Цыбен Жамцарано, Ринчино, Богданов и другие представители бурят-монгольской интеллигенции выступили с предложением сформировать этнически эксклюзивное земство [344] Приамурские ведомости. 1917, 28 марта. С. 5; Приамурские известия. 1917, 12 августа. С. 1; 1917, 17 августа. С. 2; 1917, 20 августа. С. 2; Забайкальский рабочий. 1917, 27 июня. С. 1; Черномаз В. А. Украинское национальное движение на Дальнем Востоке. C. 283, 367–369; Sablin I . Governing Post-Imperial Siberia and Mongolia. P. 74–82.

.

Деятельность интеллектуалов из национальных меньшинств стала толчком к дискуссиям о национальных автономиях среди сибирских областников, поспособствовав тем самым складыванию образа децентрализованной постимперской Сибири. Открытость сибирских областников идее национального самоопределения, а также возросший интерес к децентрализации в целом способствовали росту популярности областничества. Бурятские активисты Забайкалья и другие региональные политики видели Иркутск центром Восточной Сибири – нового края в составе Северной Азии. Хотя ожидалось, что в Восточной Сибири меньшинства получат автономию, Восточно-Сибирский краевой съезд представителей исполнительных комитетов общественных организаций (Иркутск, 25–27 июля 1917 г.) не признал бурятскую территориальную автономию и согласился считать бурятские организации лишь культурно-национальными органами, тем самым выступив за экстерриториальный подход к автономии, разработанный австромарксистами и отстаиваемый бундовцами [345] Забайкальский рабочий. 1917, 27 июля. С. 2; Нам И. В. Культурно-национальная автономия в истории России. Т. 1. С. 275; Нам И. В. Национальная программа Бунда: коррективы 1917 года; Renner K . State and Nation (1899) // National-Cultural Autonomy and Its Contemporary Critics / Ed. by Е. Nimni. London: Routledge, 2005. Р. 15–47.

.

К августу 1917 года эсеры казались единственной крупной партией, искренне поддерживавшей национально-территориальные и региональные автономии. Это сделало их особенно популярными среди сибирских областников и националистов из меньшинств: в ряды партии эсеров вступили Богданов, Ринчино и многие другие. Эсеры составляли большинство среди делегатов от политических партий на Сибирской областной конференции общественных организаций (Томск, 2–9 августа 1917 г.), среди участников которой были русские, бурят-монголы, евреи, татары, украинцы, поляки, латыши и литовцы. Конференция утвердила бело-зеленый «национальный сибирский флаг», сделав сибирское областничество квазинационалистическим движением, конструирующим полиэтничную сибирскую гражданскую нацию. Эсеры составляли большинство и на более масштабном Сибирском областном съезде (Томск, 8–17 октября 1917 г.), который подтвердил право меньшинств на культурно-национальную (экстерриториальную) и территориальную автономию. Ожидалось, что Сибирь, как сложный составной элемент будущей федеративной Российской республики, будет обладать законодательной, исполнительной и судебной автономией [346] Dotsenko P. The Struggle for a Democracy in Siberia, 1917–1920: Eyewitness Account of a Contemporary. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1983. P. 6; Дробченко В. А., Черняк Е. И. Съезды, конференции и совещания в Томской губернии как показатель общественно-политической активности масс в марте – октябре 1917 г. // Вестник Томского государственного университета. 2014. Вып. 383. С. 99–106; Якушев И. А. Февральская революция и сибирские областные съезды: к истории областного движения в Сибири // Вольная Сибирь. Прага: Изд-во Общества сибиряков в ЧСР, 1927. № 2. С. 23; Нам И. В. Культурно-национальная автономия в истории России. Т. 1. С. 276–278.

. Газета «Дальний Восток» приветствовала сибирское областническое движение и призывала дальневосточных делегатов принять участие в октябрьском съезде. Но семь представителей Амурской и Приморской областей составляли меньшинство из 182 делегатов съезда, и никто из них не вступил в Сибирский исполнительный комитет, призванный координировать создание автономии [347] Дальний Восток. 1917, 6 октября. С. 2; Первый Сибирский областной съезд 8–17 октября 1917 года в г. Томске: постановления съезда. Томск: Губернская тип., 1917.

.

Это отнюдь не означало, что дальневосточные политики не желают защищать интересы региона. Напротив, комиссар по Дальнему Востоку Русанов и другие указывали на важность вопросов, озвученных депутатами-дальневосточниками еще в Государственной думе, и принимали участие в революционной самоорганизации российского Дальнего Востока как отдельного региона, а не как части автономной Сибири. Дальневосточные комитеты общественной безопасности и другие организации обсуждали беспошлинную торговлю на российском Дальнем Востоке, а некоторые местные органы власти даже приступили к отмене таможенных пошлин в одностороннем порядке. Временное правительство отклонило все просьбы о восстановлении порто-франко и потребовало, чтобы местные органы власти соблюдали таможенные правила. Но оно удовлетворило запрос Русанова об освобождении от пошлин ввоза семян и поддержало инициативу Владивостокского биржевого комитета по обсуждению возможности превратить Владивосток в свободный порт. Даже теперь, когда Владивосток играл центральную роль в военном импорте России, ему было нелегко конкурировать с маньчжурскими портами. В первые шесть месяцев 1917 года число пароходов, зашедших в порт, было на три четверти меньше, чем за аналогичный период 1916 года [348] Приамурские ведомости. 1917, 6 апреля; Приамурские известия. 1917, 22 апреля. С. 5; 1917, 25 апреля. С. 2; 1917, 27 апреля. С. 7; 1917, 16 мая. С. 5; 1917, 1 июня. С. 4; 1917, 13 июля. С. 4; 1917, 16 июля. С. 4; 1917, 18 июля. С. 4.

.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)