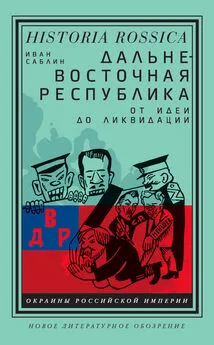

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В эпоху русской революции 1917 года социализм стал куда более популярен среди интеллигенции, чем во время Первой русской революции 1905–1907 годов, но в большинстве своем она по-прежнему выступала за демократическую форму правления. Популярность леволиберального постимперского национализма повлияла на взлет националистических движений, считавших соответствующие национальные сообщества частью большей по размеру гражданской нации – феномен, позволивший Илье Герасимову говорить о Великой имперской революции [452] Gerasimov I. The Great Imperial Revolution.

. Лето и осень 1917 года стали временем наивысшей популярности сибирских областников, достигнутой благодаря союзу с эсерами и поддержке в леволиберальных кругах децентрализации в целом. Хотя дальневосточные политики принимали участие в съездах сибирских областников и использовали их словарь, они выдвинули альтернативный региональный проект. Он был куда менее сложным, чем сибирское областничество, и заимствовал основные свои черты из леволиберального национализма военного времени, выдвигавшего на передний план децентрализацию и региональные экономические интересы, а не создание отдельного государственного (автономного) образования на Дальнем Востоке.

В конце 1917 года на Дальнем Востоке, как и в других частях бывшей империи, на смену демократическому развитию пришла вооруженная борьба. После роспуска Учредительного собрания большевиками регионализм как самостоятельная идеология быстро потерял вес, уступив более крупным политическим группировкам. Региональные правительства определяли себя негативно как антибольшевистские центры и позитивно как защитников российских национальных интересов (в силу якобы имевшей место связи большевиков с Германией и ее союзниками). Однако интервенция Антанты, предвестием которой стала высадка японцев в апреле 1918 года, изменила положение большевиков на Дальнем Востоке. Изначально регионалистский проект Советской республики Дальнего Востока мог опираться на популярный в широких слоях населения оборонческий российский национализм Первой мировой войны – только в 1918 году российскую нацию трудящихся, по крайней мере со стороны Дальнего Востока, «атаковали» не Германия с союзниками, а Антанта.

Хотя оборонческий национализм не помог Дальсовнаркому в 1918 году, он сработал против борцов с большевизмом в конце 1918 и 1919 годах. Сотрудничество омского Временного Сибирского правительства с иностранцами и его быстрая трансформация в белую диктатуру нанесли удар по репутации партикуляристских антибольшевистских движений. На смену краткому и сравнительно умеренному (по сравнению с Европейской Россией) периоду советского правления в 1918 году пришел год белого террора подручных Колчака (даже если они и подчинялись ему лишь номинально), и для многих жителей Дальнего Востока большевики стали выглядеть более приемлемой альтернативой, чем Семёнов и Калмыков. Многие вступали в партизанские отряды или оказывали им поддержку, а связи белых военных вождей с Японией способствовали националистической мобилизации. Большевики, сохранившие связь с партизанским движением, постепенно стали восприниматься как защитники российских национальных интересов от японского империализма. Националисты – представители меньшинств, разочаровавшись в международном либеральном движении, в белых и в Японии, тоже становились все более открытыми к сотрудничеству с большевиками.

Глава 3

Националистические дискурсы и создание Дальневосточной республики, 1920 год

Вторая стадия имперской трансформации, в результате которой большевикам удалось установить контроль над большей частью территорий бывшей империи, к востоку от Байкала растянулась до конца 1922 года. Военная победа большевиков над Белым движением в Сибири в 1919–1920 годах не привела к восстановлению Советской власти на Дальнем Востоке из-за присутствия там значительного японского контингента. В начале 1920 года на российском Дальнем Востоке возникло несколько независимых правительств, по-разному видевших будущее региона. Дальний Восток, подобно большей части западного пограничья, частям Юга России (в первую очередь Крыму), Кавказу и Средней Азии, находился в состоянии постимперской неопределенности. Япония была главной соперницей большевиков, но свою роль играли и российские антибольшевистские группировки. Это положение означало две возможных альтернативы для дальневосточных националистов – либо встать на сторону Советской России, признав ее новой формой Российского национального государства, либо подчиниться Японии, формально или неформально, и продолжать воевать против большевиков, которых многие по-прежнему считали главным врагом русской и других наций. Столкновения японских солдат с состоящими из русских, корейцев и китайцев отрядами, произошедшие в Николаевске и в Приморской области в январе – апреле 1920 года, упорство московского руководства, претендовавшего на то, что оно представляет всю Россию, связи большевиков с бурят-монгольскими и корейскими националистами – все эти факторы способствовали возрастанию популярности первого варианта – сближения с Советской Россией. Некоторые либералы и умеренные социалисты, впрочем, не теряли надежды на третий, демократический путь, а те социалисты, которые соглашались на верховенство большевиков, продолжали полагать, что большевики не должны обладать монополией на власть.

17 января 1920 года Борис Александрович Бахметев, по-прежнему считавшийся российским послом в США, более чем через два года после падения Временного правительства, призвал государственного секретаря Роберта Лансинга не признавать прибалтийские государства, дабы избежать нарушения «территориальной целостности» и «суверенных прав» России. Выступая от лица «русских [российских] националистов», Бахметев приветствовал сотрудничество бывших союзников России с польской армией в ходе Советско-польской войны 1919–1920 годов, но подчеркивал, что конечной целью этого сотрудничества является устранение большевиков и восстановление «воссоединенной демократической России». По словам Бахметева, главная опасность признания частей бывшей Российской империи суверенными государствами заключалась в том, что большевики могли в этом случае стать признанными представителями русского (российского) национализма, что не позволило бы патриотам сражаться против «единства и целостности России» и, следовательно, против большевиков:

Очевидно, что при таком развитии событий большевистское военное движение, вне зависимости от его истинных мотивов, приобрело бы видимость национальных устремлений, нацеленных на защиту и сохранение России как таковой. Это не только чрезвычайно усилило бы большевиков, но и подорвало бы саму основу эффективной патриотической оппозиции внутри России [453] United States Department of State. 1920. Vol. 3. P. 446.

.

Интервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)