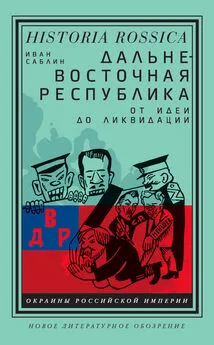

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Создание объединенной ДВР осенью 1920 года и последующее принятие Конституции Учредительным собранием Дальнего Востока (Чита, 12 февраля – 27 апреля 1921 года) могло показаться успехом большевиков, убедивших мировое сообщество в том, что на Дальнем Востоке возникло независимое демократическое и капиталистическое государство. Действительно, на бумаге республика была именно такой, но на практике большевики во главе с Александром Михайловичем Краснощёковым полностью контролировали ее центральное правительство. Согласно плану Краснощёкова, сформулированному в промежутке между весной и осенью 1920 года, главной целью ДВР было покончить с японской интервенцией. Но существали у нее и другие цели. Она должна была прорвать блокаду Советской России и создать базу для пропаганды Коминтерна в Восточной Азии, в первую очередь, в Китае и Корее. Программу поддержал Георгий Васильевич Чичерин и, развивая ее, указал, что ДВР должна подписать соглашения с соседними государствами, в том числе концессионные, а направления для пропаганды должны были включать Японию и Индокитай [629].

Афера, впрочем, не вполне удалась – ни Токио, ни Вашингтон не поверили в конституционализм и суверенитет ДВР [630]. Хотя Джон Дьюи [631]и некоторые другие американские интеллектуалы действительно сочли ДВР демократическим государством, республику так и не признала ни одна страна, кроме Советской России. Более того, формирование объединенной ДВР не смогло положить конец Гражданской войне. Съезд несоциалистических организаций Дальнего Востока (Владивосток, 20–31 марта 1921 года) стал альтернативным учредительным собранием, и 24–26 мая 1921 года исполнительный Совет съезда под руководством Спиридона Дионисьевича Меркулова осуществил переворот во Владивостоке, провозгласив себя Временным Приамурским правительством.

До прямого военного столкновения между ними осенью 1921 года каждое из двух правительств пыталось изобразить себя демократическим и более соответствующим воле и интересам российской нации, чем конкурент. В обоих государственных образованиях были парламенты, которые назывались народными собраниями; оба претендовали на соблюдение гражданских свобод; оба сохраняли местное самоуправление. Весь этот спектакль был рассчитан на внешнего зрителя: бóльшая часть дальневосточного населения была равнодушна к форме правления, а оппозиционно настроенная интеллигенция и активисты не считали демократическим ни одно из двух правительств. Но и Чита, и Владивосток должны были как-то привлечь на свою сторону большинство населения. Для этого было необходимо: во-первых, показать себя способными справиться с экономической разрухой; во-вторых, гарантировать населению безопасность; в-третьих, показать на деле свой оборонческий национализм, поскольку сохранение Дальнего Востока для российского государства было главной заявленной задачей, как большевиков, так и их противников.

Оба правительства намеревались включить Дальний Восток в состав единого Российского государства, но в случае ДВР эти планы выглядели куда более реалистично. Хотя формально ДВР была суверенным государством, ее правительство подчеркивало, что это лишь временная мера, и обещало воссоединение с остальной Россией после вывода японских войск. Временное Приамурское правительство напрямую обращалось к имперскому наследию, приняв название генерал-губернаторства и пообещав присоединиться к небольшевистской России. Но оно не располагало военными силами, способными победить Красную армию, и надеялось в первую очередь на народное восстание. Таким образом, потенциальное воссоединение региона с Россией по плану владивостокского правительства выглядело куда более долгим и сложным, означало, что Гражданская война закончится еще не скоро, и подразумевало длительный японский протекторат над регионом.

Главными отличиями читинского и владивостокского правительств были социалистическая ориентация формально «капиталистической» ДВР и ее отношение к самоопределению меньшинств. Благодаря второму из этих аспектов ДВР соответствовала требованиям российского имперского национализма, поскольку имперская (или постимперская) российская нация мыслилась как этнически инклюзивная. Временное Приамурское правительство тоже как будто придерживалось взгляда на российскую нацию как полиэтническую общность: в частности, в его парламенте были депутаты-корейцы. Но вслух тема этнического разнообразия не проговаривалась. Более того, политика приамурских властей указывала на то, что они не считают постимперскую российскую нацию гетерогенной и инклюзивной. На ведущих позициях оказывались этнические русские, в то время как евреи все больше исключались из политической жизни из-за нарастающего антисемитизма.

Этнический национализм играл важную роль и в ДВР. Нежелание русского большинства поддерживать права меньшинств, конфликты внутри этнических групп и между этническими группами, а также исключение нескольких групп, в частности китайцев, из политической жизни осложняли управление разнообразием. Хотя ДВР была одним из первых государств в мире, Конституция которого предусматривала национальные автономии, большинство из соответствующих положений так и не были введены в действие, а создание Бурят-Монгольской автономной области вызвало возражения многих русских и некоторых бурят. Потенциальная и озвучиваемая лояльность украинцев [632]по отношению к их национальному государству, а также обвинения в связях с небольшевистскими политическими группами, звучавшие в адрес украинцев, тюрко-татар, корейцев и евреев, позволили Правительству ДВР не осуществлять на деле конституционное право этих групп на экстерриториальную автономию.

Хотя и читинское, и владивостокское правительства имели сношения с иностранными государствами, помощь Советской России способствовала возможностям ДВР финансировать свою политику и находить поддержку за границей. Устами своих представителей за рубежом ДВР апеллировала к либеральному антиимпериализму: дело в том, что Вашингтонская конференция (12 ноября 1921 года – 6 февраля 1922 года) по-прежнему виделась как еще один шаг к либеральному постимперскому миру, по крайней мере с экономической точки зрения [633]. ДВР приглашала иностранных инвесторов, утверждая, что ее природные ресурсы могут поспособствовать прогрессу глобальной цивилизации. В этом смысле японская интервенция оказывалась препятствием на пути интеграции ДВР в международную экономику: средством обеспечить мир в Тихоокеанском регионе и, как следствие, во всем мире считался режим «открытых дверей», подобный тому, который американцы стремились построить в Китае [634].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)