Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осторожно предположим, что поскольку по отношению к источникам разнообразных влияний — городище Варке (Уруку) и Тепе Гавры в Двуречье — Прикубанье находится на севере — северо-западе, по отношению к Восточной Анатолии (Арслантепе) — на севере, а к Кавказу в целом — на северо-западе, то предпочтение оказывалось «своим» сторонам света (и соотнесенному с ним серебру) в пределах тогдашней ойкумены. В контексте формирующихся раннегосударственных образований Переднего Востока майкопский «царек» мог рассматриваться как «владыка севера».

Орнамент на голове малого серебряного быка (рис. 6: 1, 4), в отличие от трех других, чрезвычайно сложен и, несомненно, особо значим. Он состоит из двух направленных вперед «лепестков», из коих один продолжает другой, как бы подчеркивая движение вперед (на север?), но, кроме того, из некоего неизображенного центра в середине переднего «лепестка» расходятся еще четыре, причем направленные назад (на юго-восток и юго-запад?) крупнее направленных вперед. Если «лепестки» на головах четырех быков обозначают в целом направление движения по четырем сторонам света, тогда усложненный орнамент на малом серебряном означает особо подчеркнутое движение в одном направлении — вероятно, на север (миграция? завоевания? сакрально-торговые импульсы?), но при этом некая достигнутая в этом движении точка сама становится центром, откуда разворачивается движение в четырех дополнительных направлениях (юго-восток, юго-запад, северо-восток, северо-запад).

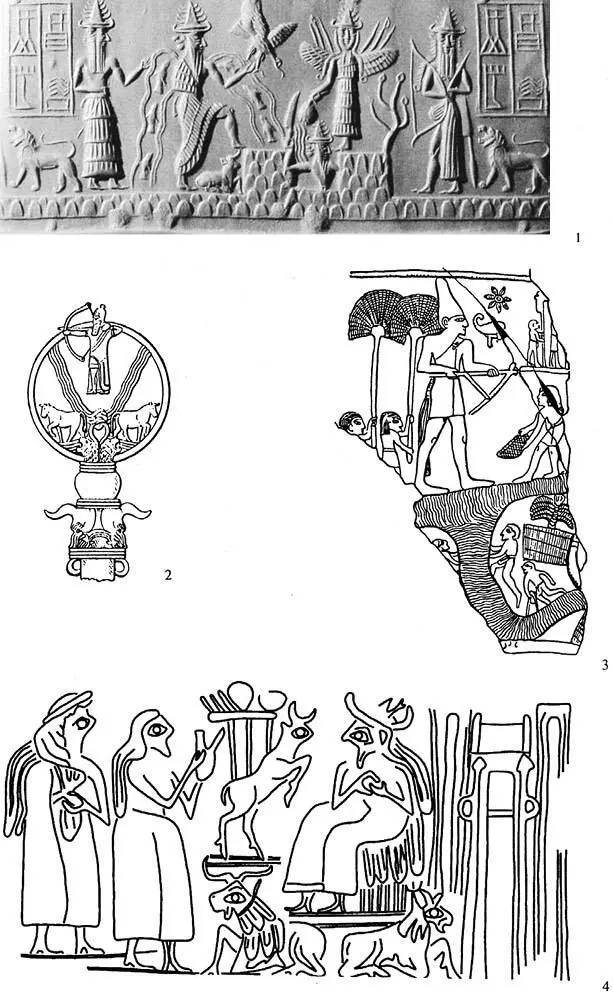

Рисунок 7. Аналогии находкам из Большого майкопского кургана и к изображениям на них: 1, 4 — печати из Двуречья (сер. III тыс. до н. э.); 2 — ассирийский штандарт; 3 — рельефное изображение на каменной булаве египетского царя Скорпиона (конец IV тыс. до н. э.).

Подобное прочтение этой орнаментальной композиции вполне соответствует современным представлениям о формировании майкопской общности в результате миграций и влияний с юга и о дальнейшей ее роли в истории Восточной Европы и Кавказа как генератора разнообразных импульсов.

Создается впечатление, что фигурка малого серебряного быка делалась первой и особо тщательно. Кроме максимально усложненного орнамента на голове, отметим особо подробную проработку кисти хвоста, переданной не непрерывными линиями от ее верха до низа, как у трех других, а маленькими косыми штрихами, расположенными в четыре ряда. Вместе с тем именно эта фигурка отличается некоторой непропорциональностью, чего не скажешь о трех других, сделанных как бы уже с учетом приобретенного опыта.

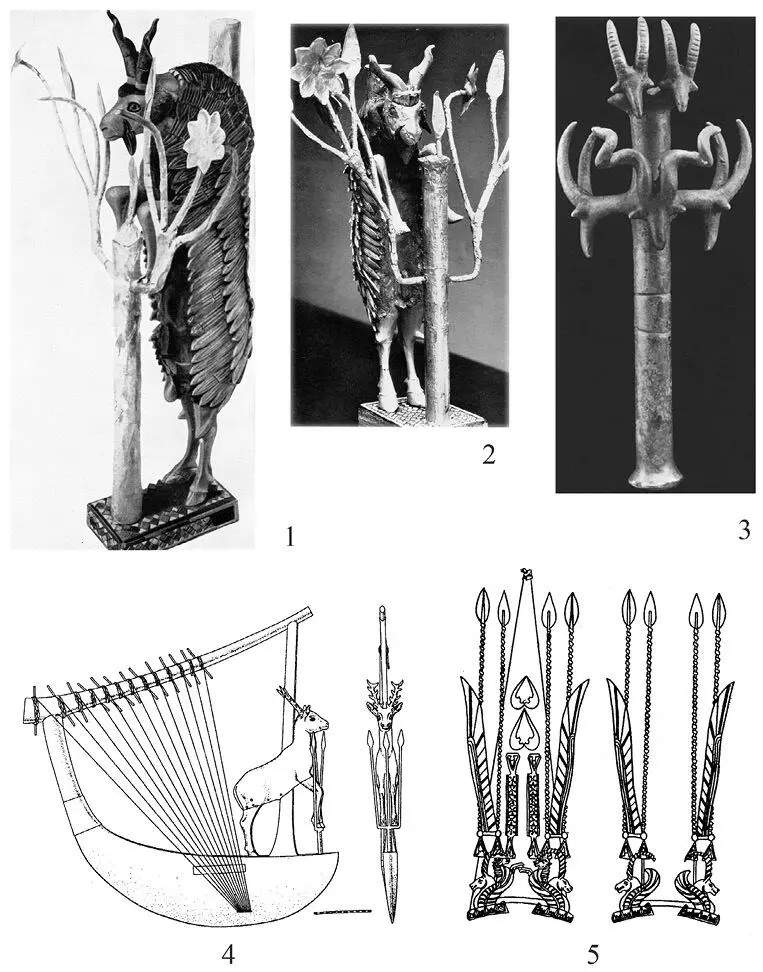

Рисунок 8. Аналогии к «штандарту» из Большого майкопского кургана: 1, 2 — козел-подставка из царского кладбища в Уре (сер. III тыс. до н. э.); 3 — скипетр с головами козлов (вторая половина IV тыс. до н. э.); 4 — «ладьевидная» лира; 5 — кулах из кургана Иссык (реконструкция, рубеж V–IV вв. до н. э.)

Вероятно, значим и орнамент на головах других быков. Так, у большого серебряного (рис. 6: 2), по принятой нами системе обращенного на запад, орнамент отличается выраженной волнообразностью, что, возможно, связано с образом находящегося на запад от Прикубанья моря, куда опускалось заходящее солнце. У малого золотого (рис. 6: 5), обращенного на юг, между рогами помещено шесть концентрических полукружных линий, возможно изображающих наблюдаемый именно при взгляде на юг полный полукруг движения солнца на шести различных уровнях его высоты над горизонтом, соответствующих шести месяцам возрастания и шести месяцам убывания продолжительности дня.

При всей уникальности реконструируемого «штандарта» из Большого майкопского кургана, некоторые неполные аналогии ему в памятниках майкопской общности все же есть. Это, во-первых, тонкая трубка (или стержень), которая должна была продеваться через вертикальное отверстие в туловище значительно меньшего, чем майкопские, и хуже сделанного серебряного быка из Старомышастовского клада (Пиотровский 1998: 91, 246, рис. 342). Вещи этого клада как бы повторяют некоторые главные предметы и образы ювелирной части майкопского комплекса, но в миниатюрном и ухудшенном варианте: кроме бычка с долженствующей быть трубкой, это маленький серебряный сосуд с цилиндрическим горлом (без изображений) и золотая протома льва. Бычок с продетой трубкой — упрощенный и уменьшенный вариант майкопского «штандарта». Кроме того, в Нальчикской гробнице были найдены золотая спиральная лента и золотой наконечник, украшавшие, по предположению автора раскопок, деревянную трость-посох; там же найдены две золотые спирали длиной 100 и 50 см, которыми, возможно, были обмотаны прутья, поддерживавшие какое-то «шатрообразное сооружение» (Чеченов 1970: 119–120).

Отдаленной синхронной аналогией «штандарту» из Большого майкопского кургана являются многочисленные «скипетры» из т. н. «сокровища Иудейской пустыни» второй половины IV тыс. до н. э., найденного в 1961 году (Treasures 1986). Обнаруженные там многочисленные жезлы из мышьяковой меди являют чрезвычайное многообразие форм. Некоторым сходством со «штандартом» Большого майкопского кургана обладает массивный жезл 27,5 см в высоту с головами рогатых диких козлов, направленными на три стороны света (рис. 8: 3). С четвертой стороны, видимо, стоял сам держатель жезла. Любопытно, что, наряду со «скипетрами», в кладе были обнаружены медный сосуд высотой 8,3 см (первый майкопский — 9,6 см) с шаровидным округлым туловом и дужкой для подвешивания, прикрепленной к двум краям (у майкопского была привязанная к ушкам ручка из какого-то недолговечного материала), а также несколько «корон» (в Большом майкопском кургане — головной убор, украшенный золотыми лентами) и несколько шаровидных наверший булав из камня, напоминающих майкопское. Ассортимент вещей — «скипетры», малый сосуд, «короны», булавы — напоминает набор сакрализованных вещей из Большого майкопского кургана, сделанных из благородных металлов или отделанных золотом (булава).

Особо важны происходящие из Двуречья, близкие в культурно-территориальном и хронологическом планах аналогии нашему штандарту и отдельным его элементам. Это в первую очередь три предмета из Королевского кладбища Ура, из так называемой «Great Death Pit» (середина III тыс. до н. э.), где были обнаружены захоронения богато одетых 68 женщин и 6 мужчин. На резонаторе найденной там «ладьевидной» лиры стоит серебряный самец косули, сквозь тело и между рогами которого проходит передняя стойка лиры (Schauensee 1988). Он опирается передними ногами на трезубец, увенчанный тремя «стрелами», направленными вверх перед животным, справа и слева от него (рис. 8: 4). Кроме того, в углу погребальной камеры, по обе стороны от женского скелета № 60, были найдены фигуры двух винторогих козлов с головой и ногами из золотой фольги, стоящих на задних ногах перед цветущим деревом (Rakic 1998). Из спины каждого козла выступает вверх покрытая золотом короткая трубка, в которую нечто вставлялось, так что фигуры козлов были явно подставками для чего-то (рис. 8: 1, 2). Перед каждым козлом из ствола дерева поднимается вертикально одинокий лист, напоминающий наконечник стрелы или копья. Обнаруживший их при раскопках Л. Вулли назвал козлов наиболее прекрасными вещами из Королевского кладбища Ура [16] Благодарю М. Ю. Вахтину, обратившую мое внимание на эту аналогию.

.

Интервал:

Закладка: