Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Название:Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха

- Год:2019

- ISBN:978-5-89059-334-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мачинский - Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 краткое содержание

Скифия–Россия. Узловые события и сквозные проблемы. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За золото у «златотекущего потока» борются «ясновидящие» аримаспы со служащими великим богам стражами золота — грифонами. За Хварэну у озера Воурукаша борются Святой Дух (Огонь) и Злой Дух (Змей), а также чудища и разноплеменные герои, имена коих часто кончаются на «aspa». Но в первом случае обе борющиеся стороны представляют необходимые в мировом процессе начала, объединяемые вечной борьбой, тем пронизывающим все сферы терзанием и поеданием, которое в VIII–IV вв. до н. э. находит выражение в «скифо-сибирском» зверином стиле; во втором случае образы участников борьбы, пройдя через горнило учения Заратуштры, превращаются в образы поборников и противников Добра, а их борьба получает шанс с помощью Спасителя в будущем окончиться победой Добра, что в конечном счете зависит от выбора между Добром и Злом, который сделает Человек (Matchinski 1994).

Вслед за В. И. Абаевым (Абаев 1990) мы полагаем, что известный сакральный центр зороастризма на Иранском плато вокруг озера Кансава является вторичным. Предлагаемая система гипотез перекликается с тем направлением в исследовании ранней истории иранского мира и зороастризма, которое представлено В. И. Абаевым и М. Бойс (Абаев 1956; 1974; 1990; Воусе 1975; 1979; 1984; Бойс 1987), полагающими, что начало религиозной проповеди Заратуштры имело место в Скифии к северу от Сыр-Дарьи.

В пользу соотнесенности первичного «заратуштранизма» с ариями, жителями «простора ариев», и одновременно с тождественными им или составляющими их часть аримаспами говорит текст Диодора Сицилийского: «У ариан (вариант: „у аримаспов“) Затрауст, как говорят, расположил доброго даймона (бога) дать ему законы» (D. Sic. I, 94, 2); далее Диодор сопоставляет Затрауста с Залмоксисом у гетов и Моисеем у иудеев. Диодор знает аримаспов, с одной стороны, среди народов Скифии в древние времена (D. Sic. II, 43, 5), с другой — в рассказе о походе Александра упоминает, что живущие в восточной части Персии эвергеты в древности назывались аримаспами, а название эвергеты (благодетели) получили от Кира, так как спасли его войско от голода в пустыне (D. Sic. XVII, 81, 1). Курций Руф и Арриан сообщают, что поход Кира был направлен против скифов, а спасителей-эвергетов ранее звали ариаспами. Наконец, Стефан Византийский считает эвергетов-аримаспов скифским племенем, получившим прозвище от спасенных ими аргонавтов. В целом создается впечатление, что в этих отрывках мы имеем отголоски глубокой древности (VI в. до н. э. и ранее), когда имя Затрауста (Заратуштра) было тесно связано с именами ариан, аримаспов, ариаспов (Gnoli 1980).

Итак, территория первичного «простора ариев» соответствует полупустыням, степям и лесостепи севернее Согдианы, от восточного Арала и нижней Сыр-Дарьи до зоны леса на севере, до Енисея и Центральной Монголии на востоке, с постоянным сакральным центром на Алтае и в прилегающих к нему регионах.

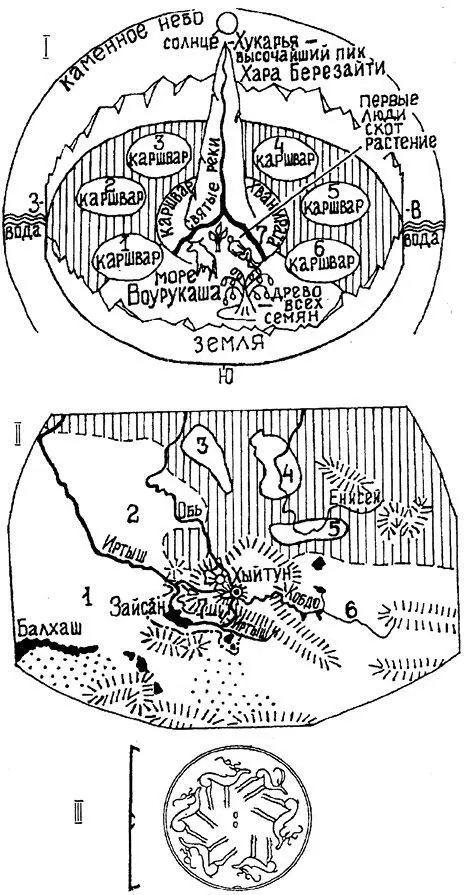

Древнеиранская картина первичного обитаемого мира (реконструкции М. Воусе 1984: 17), населенного не только ариями, но и их противниками (Яшт 19, 31), т. е. турами, хьонами и др., как будто тоже «работает» в пользу предлагаемой локализации «простора ариев». В этой картине земля представляется в виде круга, в середине которого находится наиболее сакрализованный «каршвар» (область) Хванирата, расположенный вокруг высочайшего пика Хукарья, с которого стекают святые реки. С юга к Хванирате вплотную примыкает море Воурукаша, где на острове растет «Древо всех семян». Вокруг Хванираты, в направлении на восток, запад, юго-восток, юго-запад, северо-восток и северо-запад расположены шесть других округлых каршваров, населенных преимущественно скотоводами-ариями (Яшт 10) и разделенных горами, водами и лесами (Бойс 1987). Организуют всю картину восточный и западный каршвары, расположенные на оси восток — запад, проходящей через точки восхода и заката солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия и ограниченные точками восхода и захода в дни летнего и зимнего солнцестояния. Весь земной круг окружает замкнутая цепь гор (рис. 22: I).

Особенностями этого образа мира, отличающими его от широко распространенного образа типа мандалы, где подчеркнуто отмечены четыре стороны света: север, юг, запад, восток — являются доминирование оси восток — запад, с которой соотнесены помещенные по шести сторонам света каршвары, и наличие горного барьера, окаймляющего земной круг. Такая картина древнеиранского мира наиболее естественно могла сложиться в прилегающих к Алтаю областях, где Хванирате первично соответствовал Алтай с предгорными степями и расположенная к югу степная котловина озера Зайсан (прообраз Воурукаша), а Хукарье — высочайшие вершины Алтая (Табын-Богдо-Ола, Хыйтун, Белуха). В пределах Евразии только вокруг Алтая вытянутая в целом с востока на запад зона степи-лесостепи состоит из отдельных областей, отчетливо отделенных друг от друга лесами, полноводными реками, а на севере и «горой» (Кузнецкий Алатау). Сопоставление древнеиранской картины мира и карты приалтайских областей дано на рис. 22: I–II. Мы не настаиваем на точном отождествлении конкретных каршваров с конкретными степными областями — здесь выявлено лишь общее сходство мифологизированной и реальной географии.

Рисунок 22. Сопоставление древнеиранской картины мира (I), карты-схемы областей, прилегающих к Алтаю (II) и зеркала из Усть-Бухтармы (III). 1 — степь Казахского мелкосопочника; 2 — степь и лесостепь между Иртышом и Обью; 3 — степь и лесостепь Кузнецкой котловины; 4 — степь и лесостепь Хакасско-Минусинской котловины (ХМК); 5 — степь Тувинской котловины; 6 — сухая степь Западной Монголии; 7 — Алтай с горными степями и степь котловины оз. Зайсан. Вертикальной штриховкой показаны «леса и воды» (I) и леса (II)

Убедительно совпадают с описанной семичленной картиной населенного мира (один центральный и шесть окраинных каршваров) результаты анализа материалов (в первую очередь — уздечных псалий разных типов) из раскопок грандиозного «царского» кургана Аржан в Туве. В кургане обнаружены захоронения коней семи племенных подразделений, подчиненных погребенному «царю». Одновременно с единым семичленным этносоциумом аржанцев соседствовали еще шесть других этносоциумов, владыки коих прислали в дар «аржанскому царю» своих коней, захороненных в шести отдельных могилах (Грязнов 1980).

Возможно, отголосок древнеиранской картины обитаемого мира (круг, окаймленный цепью гор с мировой горой в центре) обнаруживается в особенностях формы «скифских» зеркал VIII–VI вв. до н. э., имеющих непрерывный бортик по краю оборотной стороны, а в центре ручку-петельку или 1–4 «столбика», прикрытых круглой «кнопкой», на которой изображены розетка или «лучи», или горный козел, или свернувшийся хищник (барс?). Особый интерес представляет происходящее с Алтая (из Хванираты?) самое древнее (VIII — начало VII в. до н. э.) и самое совершенное по композиции, чистоте стиля и изяществу рисунка «скифское» зеркало из Усть-Бухтармы, украшенное с оборотной стороны шестью фигурами животных (5 оленей и 1 горный козел), направленными по часовой стрелке. Если провести основную ось зеркала через ручку и отверстие для подвешивания, то окажется, что фигуры шести животных ориентированы по странам света так же, как шесть каршваров в иранской ойкумене (рис. 22: III). Само название ираноязычных кочевников Казахстана и Средней Азии — saka — восходит к обозначению оленя-самца (Абаев 1979); возможно, пять оленей обозначают ариев пяти каршваров, окружающих центральный и соответствующих степным областям вокруг Алтая, где были распространены оленные камни типа II (не всегда несущие изображение оленя, но названные оленными не случайно) и ранние (VIII–VII вв. до н. э.) изображения оленя в металлопластике. Горный козел мог обозначать обособленный и удаленный шестой, северо-восточный каршвар, соответствующий Хакасско-Минусинской котловине, где отсутствуют оленные камни, а в искусстве VIII–VI вв. до н. э. изображения козла решительно преобладают над редчайшими изображениями оленя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: