Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

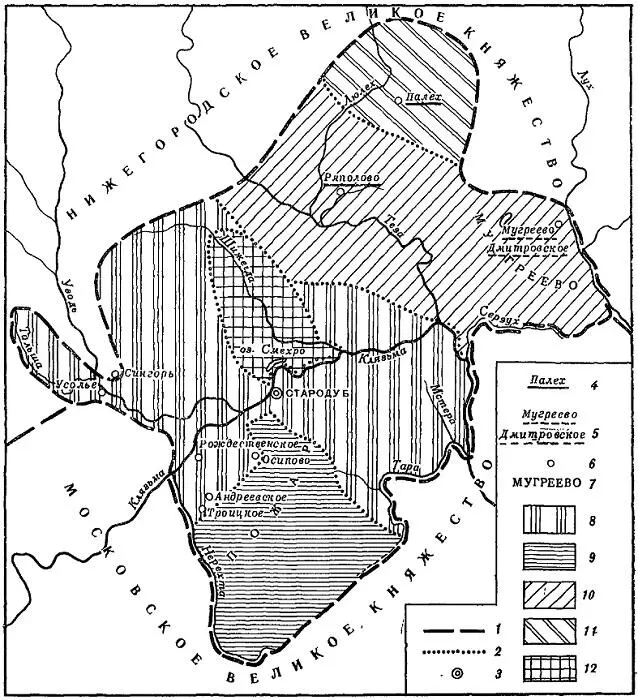

Таким образом, Стародубское княжество в целом занимало территорию от рек Нерехты и Талыпи на западе до среднего течения Луха на востоке и от р. Тары на юге до с. Палех на севере. (См. рис. 9).

Возвращаясь к владельческому дроблению Стародубского княжества в конце XIV в., следует указать на некоторые особенности этого дробления. Оказывается, князья Пожарские, Ряполовские и Палецкие владели землями не только вокруг своих удельных центров. Так, сын Василия Пожарского Даниил имел земли около оз. Смехро [1607], расположенного по соседству со Стародубом на другом, левом, берегу Клязьмы [1608]. Деревенькой около того же озерка владел в XV в. сын первого ряполовского князя Семен Хрипун [1609]. Источники XVI в. указывают на вотчину князей Тулуповых — с. Воскресенское на р. Шижехте [1610]. Тулуповы были потомками князя Давыда Палецкого. Но с. Воскресенское стояло гораздо ближе к Стародубу, чем к Палеху. Концентрация отдельных владений различных ветвей стародубских князей около их стольного города говорит о том, что при образовании первых уделов в Стародубском княжестве к уделам младших князей добавлялись села и угодья на территории собственно стародубской округи. Очевидно, феодальное дробление незначительного Стародубского княжества начиналось так же, как и княжеств крупных — Тверского или Московского. Такое распределение владений способствовало (до известных пор) политическому единству княжества, поскольку делало удельных князей заинтересованными в сохранении за собой сел, деревень и угодий, расположенных близ главного центра княжества, а этот центр оставался в руках старшего представителя местного княжеского дома. Заботой об «единачестве» в политических делах своих сыновей под руководством старшего из них было продиктовано и наделение Андреем Федоровичем Стародубским своего первенца Федора большим по сравнению с остальными уделом. Показательно, что в наиболее ранних стародубских актах владения князя Федора Андреевича характеризуются как находящиеся в «старѣишинъствѣ», «в старишом пути» [1611].

Общие черты, прослеживаемые в формировании территорий уделов Стародубского и других княжеств, думается, следует объяснить одинаковыми закономерностями их развития, именно проявлением определенных центростремительных политических тенденций.

Если обратиться к истории Стародубского княжества до периода его распада на уделы, то проявление таких тенденций можно, кажется, усмотреть в некоторых ее фактах.

Под 1330 г. летописи сообщают об убийстве в Орде князя Федора Стародубского [1612]. Сопоставляя смерть Федора с целой серией казней русских князей во времена хана Узбека, по аналогии можно прийти к выводу о политической подоплеке этого убийства, подоплеке, которая заключалась, по-видимому, в стремлении Стародубского князя сохранить целостность своих владений от посягательств извне [1613].

Князю Федору наследовал сын, по всей вероятности — старший, Дмитрий. Летописи относят кончину Дмитрия Федоровича Стародубского к лету 1355 г. [1614]Преемник Дмитрия, его брат Иван сел «на княжение въ Стародубѣ» только зимой 1356/57 г. [1615]Почему же в течение примерно полутора лет стародубский стол оставался незанятым?

Отрывочные известия летописных сводов за последующие годы дают некоторый материал для ответа на поставленный вопрос. Так, летописи отмечают, что во время похода великого князя Литовского Ольгерда на Москву в 1368 г. в пределах «области Московьскыя» литовцами был убит князь Семен Дмитриевич Стародубский, по прозвищу Крапива [1616]. Очевидно, это сын Стародубского князя Дмитрия Федоровича, но он уже не княжил в Стародубе, где правил, скорее всего, его дядя Андрей, а служил московскому князю [1617].

Иван Стародубский, по-видимому, поддерживал суздальского князя Дмитрия Константиновича в его борьбе за Владимирское великое княжение с Дмитрием Московским. Поэтому, когда в 1363 г. великокняжеский стол окончательно перешел к московскому князю, Иван был изгнан из Стародуба [1618]. Его преемником стал не племянник, сын княжившего в Стародубе Дмитрия Федоровича Семен, а младший брат Ивана Андрей, который действовал уже в русле московской политики [1619]. Ориентация Ивана Федоровича Стародубского не на Москву и более поздний факт службы московскому князю сына Дмитрия Стародубского Семена говорят о том, что между летом 1355 г. и зимой 1356/57 г. в Стародубе, по-видимому, произошло столкновение среди членов тамошней правящей династии за верховную власть в княжестве. В итоге владельческая целостность Стародубского княжества была сохранена. Очевидно, и в данном случае дали знать себя местные центростремительные тенденции.

Если заключения о таких тенденциях верны, то нужно говорить об их существовании в XIV в. не только в крупных княжествах Северо-Восточной Руси, но и в княжествах мелких, игравших второстепенную роль в политической жизни той поры. Наличие объединительных устремлений на местах объясняет ту общую тягу к созданию единого национального государства, которая достаточно четко проявляется на русском Северо-Востоке в XIV столетии.

Дробление же Стародубского княжества на уделы произошло в период, когда Дмитрий Московский добился слияния Московского и великого княжества Владимирского в единое целое и когда стало ясным, что существование по соседству независимого Стародубского княжества препятствует более широким объединительным планам московских князей. В этих условиях сохранение прежней целостности Стародубского княжества стало невозможным, и оно начинает дробиться на уделы, которые в XV в. мельчают настолько, что быстро сводят положение некогда суверенных князей стародубских к положению служебных князей московского дома.

Глава седьмая

Территории Ростовского, Углицкого, Ярославского, Моложского и Белозерского княжеств в XIV в.

Обширными территориями, главным образом за Волгою и на Севере, продолжали владеть в XIV в. потомки старшего сына Всеволода Большое Гнездо Константина. Представление о размерах их владений дает летописное известие 1394 г. о смерти ростовского архиепископа Федора, который был Церковным иерархом "града Ростова и Ярославля, Бѣлаозера и Устюга, Углича Поля, Мологи" [1620]. Здесь перечислены те самые города, которые Всеволод Большое Гнездо еще при своей жизни отдал в управление своему первенцу Константину и большинство которых после смерти последнего стало центрами отдельных владений его сыновей и внуков. Простиравшиеся на много сотен километров с запада на восток и с юга на север земли Константиновичей долгое время были подвластны только им, но в XIV в. здесь появляются и владения князей — потомков Ярослава Всеволодовича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)