Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Даже если забыть о том, что третий сын Василия Давидовича, Роман, основал расположенный к северо-западу от Ярославля город Романов, то уже определение территорий, принадлежавших двум его старшим братьям, заставляет помещать удел князя Романа на левом берегу Волги, в северо-западном направлении от столицы княжества. Основание Романова — факт, лишь конкретизирующий историко-географический вывод о местоположении земель князя Романа Васильевича. Другими такими фактами, уточняющими пределы владений названного князя, служат прозвища его внуков князей Афанасия-Андрея Шехонского и Василия Ухорского. Происхождение прозвищ прозрачно. Они образованы от гидронимов Шексна и Ухра. Очевидно, Афанасий-Андрей имел владения по Шексне, а Василий — по левому притоку Шексны р. Ухре. Соседство владений позволяет заключить, что в свое время они принадлежали деду Афанасия-Андрея Шехонского и Василия Ухорского князю Роману Васильевичу.

Сделанный на основании прозвища князя Афанасия-Андрея вывод о владении им землями по Шексне в определенной степени подтверждается документами XV в. Духовная грамота великого князя Василия Темного, в частности, свидетельствует, что Усть-Шексна в свое время была собственностью князей Семена и Василия Шехонских [1845]. Последние были сыновьями Афанасия-Андрея [1846]. Более конкретно, хотя и частично, владения этих князей определяются на основании двух жалованных данных грамот 1432–1445 гг. вдовы князя Афанасия-Андрея княгини Аграфены Троице-Сергиеву монастырю. В грамотах упоминаются земли, передаваемые троицким старцам: монастырь Никольский, Голузина пустошь, Нихта, слободка в Сосняге, Березово, Рогатские, Дивново, Мелкошино, Еляково, Бармино и на другой стороне р. Шексны — Чевьское. Все названные поселения и угодья находились близ впадения Шексны в Волгу [1847]. Большинство их сохранилось и в XIX в. Список населенных мест Ярославской губернии фиксирует в Рыбинском уезде по правому берегу Шексны с. Никольское, д. Галузино, села Сосняги и Березово, оз. Дивное, д. Барбино (вероятно, древнее Бармино) [1848], а на другом берегу Шексны — д. Чевскую (Чегскую). получившую свое название по р. Чеге [1849]. Западной границей этих земель служила р. Малая Пушма, правый приток Шексны [1850].

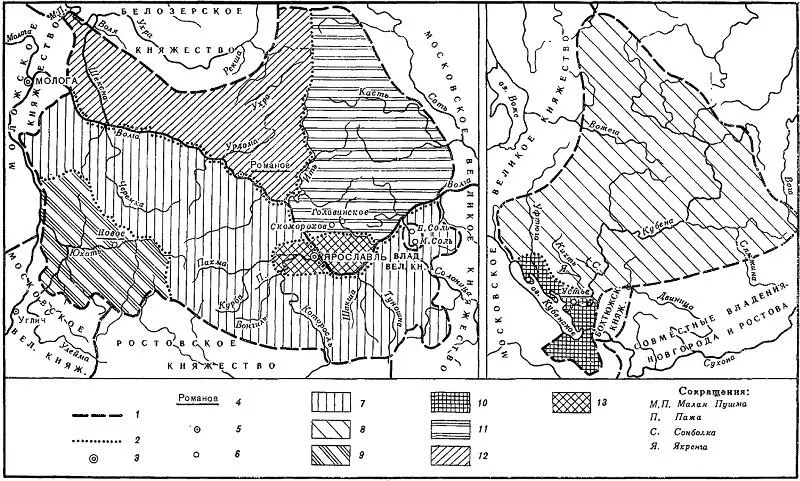

Думается, сказанного вполне достаточно для вывода о том, что владения князя Романа Васильевича простирались от р. Ити до р. Малой Пушмы, захватывая достаточно широкую полосу земель, лежавших по левому берегу Волги. (См. рис. 11).

Проанализированный материал позволяет сделать некоторые заключения относительно территорий первых ярославских уделов. Несомненно, что самым крупным из них был удел собственно ярославского князя. Василий Васильевич владел всеми относившимися к Ярославлю землями по правой стороне Волги, которые, судя по целому ряду признаков, были освоены раньше и заселены гуще, чем земли ярославского левобережья, а также обширнейшей заозерско-кубенской территорией. Эта территория была отрезана от основных владений князя Василия и вообще от остальных земель княжества. В какое время и каким образом сформировались владения ярославских князей по Кубене и близ Кубенского озера, пока остается неясным. Можно лишь с некоторой долей вероятности утверждать, что в первой половине XIV в. такие владения уже существовали [1851].

Хотя в руках Василия Васильевича Ярославского оказались земли, лежавшие в разных районах княжества, они по своим размерам превышали уделы его двух братьев. Становится очевидным, что помета о Василии в родословных росписях "был на большем княженье на Ярославле" точно отражала суть дела. Старейшинство в ярославских князьях оказывается связанным с обладанием большим уделом. Тут ясно прослеживаются те же тенденции сохранения политического единства под рукой старшего князя, что и в других княжествах Северо-Восточной Руси XIV в.: Тверском, Московском, Нижегородском, Стародубском. И совсем неслучайно старший сын Василия Васильевича Иван, по смерти отца занявший его стол, в конце XIV в. титулуется великим князем ярославским.

Во избежание возможных конфликтов уделы трех сыновей Василия Давыдовича четко отграничивались друг от друга. Во всяком случае не удается проследить владений, например, Василия в уделе Глеба или Глеба в уделе Романа. Единственным районом, где владения братьев, по-видимому, смешивались, были земли вокруг Ярославля. Говорить "по-видимому" приходится потому, что прямые данные о княжеских вотчинах в ярославской округе относятся не к самим Васильевичам, а к их потомкам, которые могли приобретать земли в уделах родственников и тем самым нарушать древнюю географию удельных владений. Выше было показано, что вотчины близ Ярославля имели сын Василия Васильевича Семен Новленский, внук Роман Иванович, правнуки Федор и Семен Романовичи, Даниил Васильевич; сын Глеба Васильевича Константин Шах. В этом отношении история развития ярославской округи сходна с судьбами округ Москвы, Твери, отчасти Суздаля. Наличие владений князей разных родственных линий вблизи от стольного города княжества было одной из основ заинтересованности этих князей в политическом единстве и средством их подчинения старшему представителю княжеского дома. Во многом благодаря такому единству ярославские князья сумели сохранить в XIV в. неприкосновенность своих территорий от попыток захвата их другими князьями.

Примерно в 60–70-е годы XIV в. от Ярославля отделилась Молога. Моложский князь Федор Михайлович назван в числе князей, участвовавших в 1375 г. в походе на Тверь [1852]. При этом князе, умершем в 1408 г. [1853], вероятно, возникли и первые моложские уделы, но интенсивное дробление княжества наступает только после смерти Федора Михайловича. В правление же князя Федора уделы могли иметь только два его брата: Лев (или его сын Андрей) и Иван. Где находились владения Льва или Андрея, сказать трудно. Возможно, они лежали к северо-востоку от Мологи.

Удел князя Ивана определяется по местоположению вотчин его потомков. Средний сын Ивана Глеб носил прозвище Шуморовского [1854]. На юго-запад от Мологи известны с. Шуморово и р. Шумора [1855]. Судя по прозвищу, здесь и находились владения князя Глеба Ивановича. Племянник Глеба и внук Ивана князь Иван Федорович Ушатый в начале XVI в. владел отчинными землями по Волге, близ устья Юхоти [1856]. Приведенные данные заставляют думать, что удел князя Ивана Михайловича располагался по левому берегу Волги, вверх от устья Мологи и по меньшей мере достигал района против впадения в Волгу Юхоти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)