Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

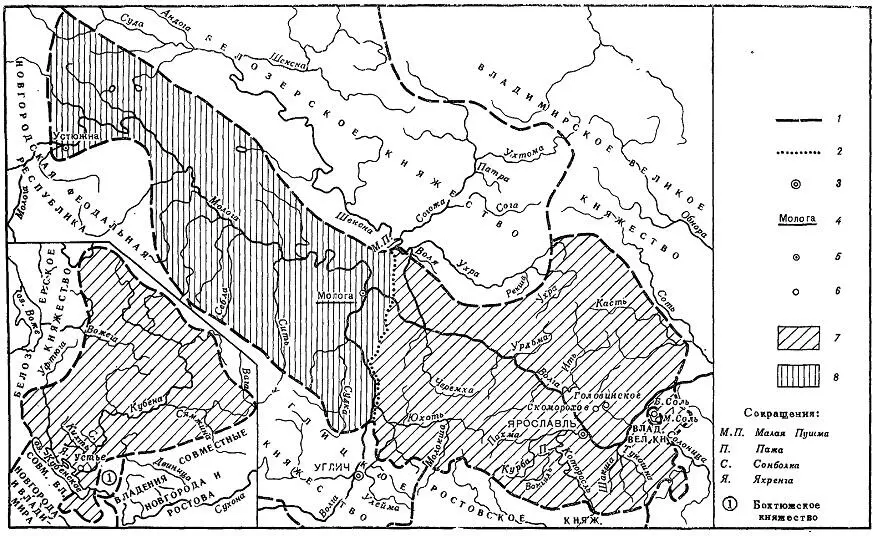

Ко времени правления Михаила относится древнейшее свидетельство об уделе в Ярославском княжестве. Видимо, еще при жизни Михаил передал старшему из своих сыновей Мологу [1754], которая вскope стала центром самостоятельного княжества. Возможно, какие-то уделы получили и три сына Василия Давидовича. Но это только предположение. Ясно проследить деление территории собственно Ярославского княжества удается лишь со времени внуков Давыда Федоровича, т. е. примерно с 60-х годов XIV в. Бесспорное, хотя и косвенное, свидетельство о существовании ярославских уделов содержится в описании тверской войны 1375 г., где среди участников похода — союзников Дмитрия Московского — названы Василий и Роман Васильевичи Ярославские, а также Федор Михайлович Моложский [1755]. Правда, свидетельство это довольно абстрактно. Конкретные владения Васильевичей могут быть определены на основании данных об уделах и вотчинах, принадлежавших уже их потомкам. Но даже такие поздние данные позволяют составить представление как о территориях первых ярославских уделов, так и о территории Ярославского княжества в целом.

Согласно показаниям родословных росписей ярославских князей, старший сын Василия Давидовича Василий "был на большем княженье на Ярославле" [1756]. У Василия было 5 сыновей: Иван, Федор, Семен Новленский, Дмитрий Заозерский и Иван Воин [1757]. Ярославль наследовал старший сын — Иван [1758]. Однако известий o землях Ивана не сохранилось. Есть лишь некоторые сведения о владениях его сыновей и внуков.

В составленной в XVII в. Кормовой книге ярославского Толгского монастыря упоминается князь Роман, который "дал вкладу… деревню Куколцыно и со всеми угодьи по своей душе и по своих родителех в вечное поминание…" [1759]. На эту же деревню сохранилась жалованная грамота Толгскому монастырю князя Федора Федоровича, подписанная князем Семеном Федоровичем [1760]. Изучение грамоты показывает, что это подлинник, написанный, судя по палеографическим признакам, в самом конце XV или начале XVI в. [1761]Единственные ярославские князья с именами Федор и Семен, жившие в тот период и находившиеся между собой в близкой степени родства, — это Федор Федорович Алабыш и его сын Семен [1762]. Дедом князя Ф.Ф. Алабыша был первенец Ивана Васильевича, князь Роман [1763], который упоминается в Кормовой книге. Ему, а возможно и самому князю Ивану, принадлежала д. Кукольцыно.

Относительно местоположения этой деревни И.А. Голубцов писал, что она стояла там, где находилась д. Куклино XIX в. — в 9 верстах к юго-востоку от г. Рыбинска [1764]. Основанием для такого заключения послужил Список населенных мест Ярославской губернии, в котором Кукольцына нет, а есть близкое к нему название Куклино [1765]. Но Кукольцыно фигурирует не только в Кормовой книге. В Выписи из дозорных книг 1612/13 г. Юрия Редрикова и подьячего Михаила Нестерова на вотчины Толгского монастыря среди его владений названо сельцо Хиново и указано, что "к той же деревне [1766]припущено в пашню пустошь Куковцыно" [1767]. Куковцыно — единственное наименование в Выписи, которое сходно с названием Кукольцыно. Некоторое расхождение в топонимах объясняется, скорее всего, небрежностью копиистов XVII в., принявших выносную букву " л " за " в ". В палеографии XVII в. такие случаи нередки. Согласно Выписи, Кукольцыно находилось близ сельца Хинова. Последнее, в XV в. бывшее деревней [1768], существовало и в XIX в. [1769]Стояло Хиново близ верховьев р. Шиголости, левого притока Волги [1770]. По соседству с ним, а вовсе не под Рыбинском, была расположена д. Кукольцыно. По-видимому, это владение князя Романа Ивановича входило в число земель, составлявших административную округу Ярославля.

Сохранились сведения о некоторых владениях сыновей князя Романа. Так, князю Федору Романовичу принадлежало с. Семеновское Мишакова, которое он пожертвовал в монастырек св. Николая на р. Которосли, "на Глинищах" [1771]. Местонахождение с. Семеновского Мишакова осталось неизвестным издателю грамоты Николаевского "на Глинищах" монастыря И.А. Голубцову [1772]. Между тем в Выписи из ярославских книг "письма и дозору Андрея Игнатьевича Вельяминова да подьячего Ермолая Кашина" 1620 г. упомянута вотчина ярославского Спасского монастыря "село Меленки на реке на Которосли на Глинищах, а в нем церковь Никола Чюдотворец", к которой была приписана д. Семеновская [1773]. Очевидно, эта деревня была ранее селом Семена Мишакова. Стояла она рядом с деревнями Копосова, Башарина, Березовая, Бурцева, Тивигина на первом ямском рубеже от Ярославля, в семи верстах к юго-западу от города [1774].

В первой половине XV в. князь Федор Романович выступил послухом при оформлении данной грамоты в Троице-Сергиев монастырь на пустошь Гилевскую [1775]. Позднее пустошь стала деревней [1776]. Расположено было Гилево в 8 км к югу от Нерехты [1777]. Близ Гилева и сейчас проходит граница между Ярославской и Костромской областями [1778]. Едва ли она колебалась в больших пределах на протяжении столетий. И то, что князь Федор был свидетелем при составлении данной грамоты на близкие к Нерехте земли, косвенно свидетельствует о том, что его собственные владения располагались где-то рядом, очевидно в порубежном с Нерехтой районе Ярославского княжества.

В уже упоминавшейся Выписи из ярославских писцовых книг А.И. Вельяминова и Е. Кашина 1620 г. названо принадлежавшее ярославскому Спасскому монастырю с. Борщовское, бывшая деревня Борщовка, или Жабинская слобода, оно же Поречье Глазеево на р. Иневеже. К нему был приписан ряд деревень и пустошей, в том числе д. Василевская на р. Шакше [1779]. О всем комплексе земель с центром в Борщовском сказано, что монастырь владеет им по "княж Федоровы Романовича княини Анастасии да ее детей по княж Федорове да по княж Олександрове по данои грамоте" [1780]. Из записи становится очевидным, что в свое время с. Борщовское принадлежало князю Федору Романовичу. Местоположение Борщовского, относившихся к нему деревень и пустошей в научной литературе до сих пор выяснено не было [1781]. Однако карты XVIII в. фиксируют на юго-восток от Ярославля р. Иневежу (Инивишку) — левый приток р. Кисмы, протекавшую несколько западнее р. Шакшу (Шокшу) — левый приток р. Туношны (Туношмы), а также д. Жабино, стоявшую на безымянном ручье по левому берегу р. Инивишки [1782]. Очевидно, д. Жабино и есть старая Жабинская слобода, она же д. Борщовка и с. Борщовское — бывшее владение князя Федора Романовича.

Младшему брату Федора князю Семену Романовичу принадлежало 15 пожен по р. Которосли [1783]. Местонахождение этих пожен определяется по стоявшей на той же реке позднейшей д. Медведково, наименование которой повторяет название одной из пожен [1784]. Деревня была расположена в 14 верстах от Ярославля, следовательно, речь должна идти о пригородных угодьях князя Семена. Ему же принадлежали острова Полник и Малой на Волге, которые в 1503/04 г. он отдал ярославскому Спасскому монастырю [1785]. Оба острова также находились вблизи Ярославля [1786].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)