Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

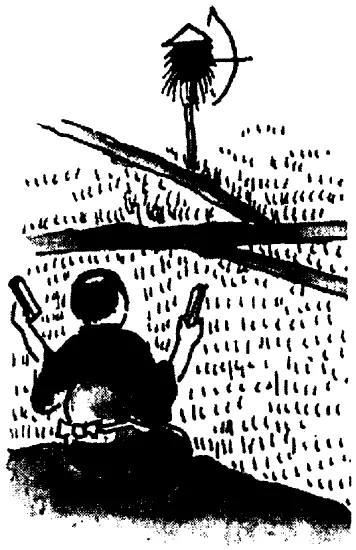

В борьбе с птицами.

Перекопка такого участка не требует особых усилий (маленький), для удобрения не нужно большого количества органических веществ (по той же причине). Поскольку на основное поле сажаются не юные семена, а вполне сформировавшиеся подростки, да еще тогда, когда заморозков ждать уже не приходится, то, значит, и урожай можно пораньше собрать, а на том же самом месте, воду оттуда спустив, можно посадить еще что-нибудь озимое и полезное для насыщения организма.

После риса любая агрокультура семечками покажется. Что японцы и доказали, ввозя с континента (в основном из Китая) семена (своих окультуренных растений в Японии практически нет) и выращивая из них такие урожаи, которые там и не снились.

Еще то хорошо в заливном рисосеянии, что не надо землю всякий год поглубже перепахивать.

Зачем? После того как водой поле залил, она сама собой делается мягкой. Сажают-то не в землю, а в грязь. И удобрений особых не надо — вода сама собой принесет и комочки земли и траву полусгнившую. К тому же японцы имели обыкновение не все растение серпом срезать, а только колосья. Стебель же благополучно переходил в состояние удобрения. И чем старше рисовое поле, тем более, как это ни странно, плодородным оно делается. А уж если удобрять его, то еще лучше будет — усвоение-то в растворе происходит. Так что это даже не удобрение получается, а вечная подкормка.

Поэтому-то японскому земледельцу, в отличие от его европейского собрата, и коровы с лошадьми не слишком нужны были. Мог он и без навоза прожить, и без савраски, в плуг впряженной. Тяжело, конечно, но мог. Если и впрягал кого, так только ленивых (по сравнению с самими японцами) волов. Вместо навоза же использовал и «зеленое удобрение» и рыбешку мелкую. Да и фекалиями в последние восемь веков не брезговал.

Кроме того, для почв, используемых под рисоводство, гораздо меньше опасности представляет ветровая эрозия. Откуда ей взяться, когда поле залито водой? А это для Японии с ее тайфунами было очень важно. Так что ветер в Японии только волну морскую гнал, а пыли особенной не наблюдалось.

И климат тоже навстречу рису пошел: раз он влажный, значит, и вода не испаряется, как у нас на Кубани. А значит, и засоления почвы здесь тоже не происходит.

Есть и еще один плюс: на рисовых полях можно даже и рыбу разводить.

Получается, что ради всего этого стоило и постараться. И совершенно не случайно, что на всем Дальнем Востоке (в Китае, Корее, Вьетнаме и Японии), где возделывали рис, плотность населения получилась высокой. А чтобы он кормить народ досыта перестал, нужно было сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, придумать себе Ким Ир Сена какого-нибудь. Ведь это за пределами всякого понимания — чтобы лучшие в мире огородники себя прокормить не могли…

Таким образом, оказывается, что заливному рисоводству (если вообразить для сравнения другие имеющиеся в мире зерновые) погода не так сильно навредить может. Засуха, конечно, страшна, но все-таки при местных муссонах она случается не так часто. Так что даже в древности рисовый урожай неплохой брали. Повертев в руках окаменевшие древние колосья, археологи сосчитали, что урожайность риса в период начала распространения его на Японском архипелаге составляла около шести центнеров с гектара (сейчас — 60–70). По-моему, совсем неплохо. Если же сравнить нынешний рис с нынешней же интернациональной пшеницей, то получится, что калорий с одного рисового гектара можно получить в два раза больше!

С приходом риса изменилась не только жизнь всего населения, которая стала, во-первых, сытнее и, во-вторых, радостнее ввиду неизбежного урожая уже в следующем календарном году. Стали изменяться и пейзаж с природой. Дело в том, что раньше в японском развесистом лесу произрастали в основном широколиственные вечнозеленые породы вроде лавра. И вот их-то и стали потихоньку сводить, превращая природную землю в аккуратненькие рисовые чеки прямоугольной формы. Из иллюминатора самолета вся японская деревня видится как будто из ровных заплаток сшитой. И для того чтобы ее вот так вот поровну поделить, требовалась определенная геометрическая сноровка. Потому-то и планы местности в Японии появляются очень рано. По крайней мере с VII века, когда государство стало крестьянам наделы нарезать.

Но так стало потом. Первые же японские рисовые поля очень часто разбивались не на равнине, а на не слишком высоких, но очень крутых японских горах с холмами. Террасное земледелие, как это ни абсурдно звучит для обитателей равнин, оказалось доступнее. Ведь в любом случае воду на поля-ступенечки надо сначала запустить, а потом с них же и спустить, а это намного проще сделать, находясь наверху и следуя физическим законам, которые велят воде бежать вниз. К тому же внизу почва легко заболачивается, если не лелеять ее соответствующим ирригационным способом. А эта наука не сразу постигалась.

Чтобы устроить поля на склоне горы, надо было сначала свести лес. Его и выжигали. Это имело не только пространственный, но и агротехнический эффект, кислые японские почвы переводились с помощью золы в более нейтральное и пригодное для плодородия состояние. А уже после этого земледельцы начинали спускать с горы поля очень ровными (а иначе вода убежит) ступенечками.

Так и до равнин потихоньку под гору докатились. Там же — свои проблемы: надо, чтобы вода на все поля поступала не бурным потоком, а равномерно, и, значит, для нее должен быть обеспечен уклон. Но — предельно маленький. Причем следовало не просто канав накопать (дно мгновенно заилится), а канав со смыслом — с дном, покрытым досками. И положены были эти доски две тысячи лет назад. Очень точная работа требовалась. В одном из раскопанных поселений того времени перепад высоты составляет всего тридцать пять сантиметров на сто метров. И так — на протяжении целых двух километров.

Но и этими полями, вытеснявшими широколиственные леса, дело отнюдь не кончилось. Ведь рис-то пришел не сам по себе, а вместе с производством металла (какое же сельское хозяйство без лопаты с серпом?) и «нормальной» керамики, производимой при высокотемпературном обжиге.

И до этого, разумеется, население архипелага горшки лепило, обжигая их в ямах, на дне которых разводился самый обычный костер. Конечно, получались они кривоватыми и влагу толком держать не умели (за сутки десять процентов через стенки в землю просачивалось). Так вот, гончарные печи (также как и кузнечные) топить надо как следует. Японские археологи не поленились и посчитали, что гончарная печь обнаруженного ими типа пожирает в сутки десять тонн дров! А ведь такая печка не одна на архипелаге была.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: