Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из самых ранних письменных свидетельств известно, что еще в древности (веке этак в VI–VII) японцы уже точно знали о целебной полезности горячих с минеральными добавками ванн и не отказывали себе в омовениях в естественных горячих источниках. Каковых, между прочим, на территории архипелага (ввиду его геологической молодости) насчитывается более двадцати тысяч! И относительно первоначального использования их в качестве источника омовения существует множество легенд.

Ну, например: отправился некий человек на охоту, стал оленя преследовать, ранил его. И деться тому уже вроде бы некуда, да вдруг пропал, в тумане каком-то растворился, а вместо него откуда ни возьмись — старец седобородый. И говорит он охотнику: так-то и так-то, я — бог горячего источника местного значения, в котором олень, тобою подстреленный, омовение уже совершил, раны у него тут же затянулись, снова в горы ушел — и думать о нем забудь. А сам ты лучше домой поскорее возвращайся, в деревне расскажи, какой это источник замечательно целебный. Пусть в нем твои товарищи почаще купаются и хвори тогда никакой знать не будут.

Известно, какое внимание уделял буддизм (а он получил распространение в синтоистско-языческой Японии с середины VI века) «банному делу». Дело в том, что буддийские статуи, несмотря на обилие под небом Японии атмосферных осадков, положено регулярно протирать теплой водой. Поэтому во всех крупных храмах было принято строить специальный павильон для кипячения воды. Это помещение использовалось монахами также и под баню — считалось, что вода, кроме собственно грязи, смывает также и грехи (грехи у них такие специальные были, что ли?).

Получалось, что мыться — дело Будде угодное, очень помогает избавиться от скверны и вознестись прямиком в рай. Недаром поэтому о святых рассказывают, что они, умея в точности предугадать день своей смерти, всегда перед нею омывали свое тело горячей водой. Указывается также, что тело этих святых издавало после смерти какой-то удивительный аромат. Рай их буддийский так прямо и назывался — Чистой Землей.

А уж организация такого замечательного мероприятия, как массовый помыв, и вовсе считалась большой заслугой. И хроники не забывают сообщить, что еще в VIII веке Комё, супруга тогдашнего императора, распорядилась устроить баню сразу для тысячи обитателей столичного города Нара. А уж потом вслед за ней и другие правители устремились добродетели таким образом накапливать.

Легенды повествуют и о существовании несколько курьезной и одновременно трогательной практики. Называлась она «гусиная баня». Происхождение этого термина таково. Дело в том, что дикие гуси с наступлением осени устремляются с севера, на юг. При этом им приходится преодолевать большие водные пространства. Поэтому будто бы летят они с ветками, зажатыми в клюве. Когда гусей одолевает усталость, они бросают эти ветки на воду и какое-то время отдыхают на них. Достигнув места зимовки, они оставляют ветки на морском берегу, с тем чтобы снова забрать их весной при обратном перелете. Однако часть их остается неразобранной, а это означает, что некоторые из птиц за зиму все-таки погибли. Поэтому местные жители собирают на берегу эти веточки и топят ими баню, что и приравнивается к буддийской поминальной службе по погибшим птицам. В буддизме ведь что хорошо: он не делает большой разницы между «царем природы» и другими обитателями этой монархии — каждый достоин поминовения.

Нужно сказать, что бани раннего времени, расположенные на территориях буддийских храмов, по своей конструктивной идее несколько походили на русские (в Японии, однако, считается, что на корейские). Правда, в этих банях не столько мылись, сколько парились. При этом пар мог поступать как из огромного чана, расположенного в самом помещении, так и нагнетаться туда по трубам из внешнего источника. Бывало, для получения пара кипяток лили и на камни. Последовательность же действий была такая: сначала париться (то есть дождаться, когда размягчится грязь, покрывающая кожу), а уже потом «соскребать» ее ногтями, полотняной салфеткой или мешочком, наполненным рисовой соломой. Воды при этом старались использовать по минимуму, и потому такой способ «омовения» назывался «пустым», как бы «безводным», или «сухим».

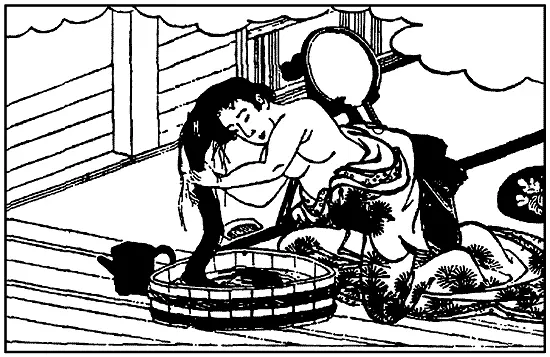

Точно известно, что за это удовольствие люди платили деньги уже в самом начале XIV века. На рисунках этого времени, сделанных на ширмах и веерах, виден крытый соломой дом, изрядно забитый людьми с деревянными шайками. Похоже, «сфера обслуживания», которой так знаменита нынешняя Япония, была достаточно развита и в то далекое время: возле клиентов присутствуют банщицы, трущие им спину. Если читатель приглядится к предлагаемому рисунку, то в глубине помещения можно увидеть и саму парную. Вход (а точнее сказать — лаз) в нее для сохранения тепла был сделан очень маленьким. Такой тип бань назывался «гранатовым».

В этом названии заключены две идеи. Во-первых, в парилку набивалось людей столько, что они походили на зернышки граната, заключенные в оболочку плода. И, во-вторых, в то время с помощью кислого гранатового сока «отмывали» от патины японские бронзовые зеркала.

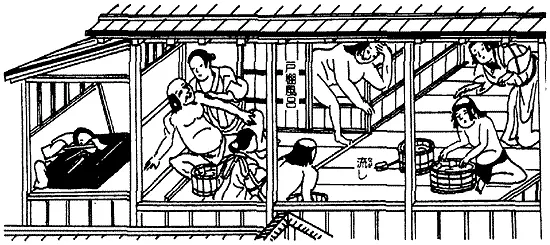

Но по-настоящему широкое распространение бани получили уже в XVII веке, когда после бесконечных войн и усобиц наступило мирное время и когда уже можно было спокойно подумать не только о том, как бы спасти свою шкуру, но и о том, как содержать ее в надлежащей чистоте. Именно тогда появляются публичные бани с бассейном, наполненном горячей водой, но зато лишенные парной.

Перед тем как залезть в этот действительно публичный, многолюдный сидячий бассейн с непривычно горячей для европейца водой, посетитель должен был сначала как следует вымыться с помощью тех же самых деревянных шаек (вот, оказывается, с каких пор идет этот обычай!). Интересно, что можно было прийти со своей посудиной, а можно было и заказать таковую в бане. После того как она бывала изготовлена, на ней писалось имя клиента. Приходя в баню, он пользовался своей, именной посудиной, которая отныне находилась там на постоянном хранении.

Если же ты захотел помыть не только тело, но и голову, то за это бралась отдельная плата — воды-то, естественно, уходило больше. Дело, правда, было не только в самой воде, но и в ее подогреве. Топили в бане исключительно дровами, а их ведь еще надо было нарубить и с гор привезти.

Доставка хвороста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: