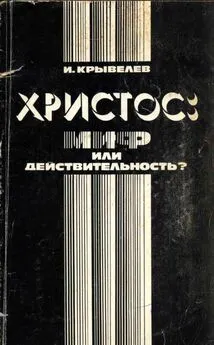

Алексей Чечулин - Курильские острова: чьи они? Мифы и действительность

- Название:Курильские острова: чьи они? Мифы и действительность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дальнаука

- Год:2008

- Город:Владивосток

- ISBN:978-5-8044-0838-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Чечулин - Курильские острова: чьи они? Мифы и действительность краткое содержание

Курильские острова: чьи они? Мифы и действительность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сегодня мало кому известно, что в 1916 году между Россией и Японией был заключен договор о военно-политическом союзе. Этот договор гласил о том, что каждая из сторон обязывалась прийти на помощь другой стороне в случае военной опасности. И в 1918 году, выполняя свои обязательства, связанные с военно-политическим союзом, Япония высаживает свои войска на Дальнем Востоке и оказывает помощь представителям царского правительства — Верховному правителю России адмиралу Колчаку и атаману Семенову — в борьбе против большевиков и распространения коммунизма. Борьба шла между красными и белыми. Народ поголовно был за советскую власть, в смысле за власть советов своих, народных депутатов. Но — против «диктатуры пролетариата» в исполнении верхушки одной партии, РСДРП(б), которая маскировала себя под лживым названием «советская власть». Ибо как только честно и равно избранные народные советы выступали против диктатуры большевиков — те объявляли эти советы «контрреволюционными» и «незаконными».

Вместе с японцами в декабре 1918 года в Сибири и на Дальнем Востоке находилось до 150 тысяч иностранных войск: английских, американских, французских, чехословацких, польских. Сегодня их называют миротворцами. На ход военных действий в России их присутствие почти никакого влияния не оказало. Что делали японцы на Дальнем Востоке?.. Когда на них нападали, они сопротивлялись. В марте 1919 года, когда Николаевск-на-Амуре захватили красные партизаны, в городе стоял гарнизон из 80 японцев. Гарнизон вырезали. Ленин послал телеграмму командирам партизанских отрядов Тряпицину и Лебедевой-Кияшко с требованием соблюдения революционной дисциплины. Тряпицин ответил Ленину телеграммой: «Поймаю — повешу». Коммунисты во Владивостоке тоже собирались судить революционным судом этих то ли разбойников, то ли красных командиров.

Трудно идентифицировать «по цвету» Сергея Лазо. Он щипал японцев, но также щипал и белых, и вообще всех имущих, и сильно образованных. Разница между партизаном и бандитом бывает чисто стилистическая — в зависимости от того, вреден он больше твоим друзьям или твоим врагам. Друзей у красных в Приморье было мало, и они протянули Лазо руку дружбы. А позднее был создан миф, и паровозная топка сыграла свою роль в построении этого мифа о заживо сожженном беззаветном герое, и стал посмертно Лазо куда более знаменитым, чем легендарный при жизни хозяин огромного партизанского края Щетинин, его земляк.

Если японцы и другие союзники царской России и поддерживали не большевиков, то потому, что, естественно, хотели отстоять свои интересы. Для этого им нужна была не банда головорезов, а цивилизованное, ответственное русское правительство. 4–5 апреля 1920 года японцы провели облавы для поимки красных и зеленых партизан (тогда и сдали Лазо казакам). Вскоре японцы заключили договор с ДВР (Дальневосточной Республикой) и начали вывод своих войск. 21 октября они ушли из Хабаровска, и в город тут же вступили красные партизаны. Это уже потом белые выбили красных из Хабаровска. Это уже потом были Волочаевские дни и штурмовые ночи Спасска, в которых японцы участия не принимали. А 25 октября 1922 года и вовсе покинули Россию. Этот период времени в российском Дальнем Востоке именуется как интервенция. В советской истории факт интервенции был извращен, вывернут наизнанку и преподнесен как хищническое и кровожадное вторжение Японии в Россию с целью захвата всего Дальнего Востока и Сибири, вплоть до Урала. Действительность же об интервенции была совершенно другая, и события, связанные с интервенцией на Дальнем Востоке, нам еще предстоит переосмыслить. Но это уже тема отдельного разговора.

В 1925 году правительством Страны Советов и японским правительством была подписана конвенция о взаимоотношениях между СССР и Японией. Конвенция признавала Портсмутский договор. В это время Японии принадлежали южная часть Сахалина и все без исключения Курильские острова. СССР не имел никаких территориальных претензий, и вопрос о принадлежности Курил Японии, а также южной части Сахалина не затрагивался вообще. Сталин лишь заявил, что Советский Союз не несет политической ответственности за царское правительство и что СССР никакие долги никому выплачивать не будет. А внешние долги у царской России были немалые. Соответственно в таком разе и Советскому Союзу никто никаких долгов выплачивать не собирался. Таким образом, Сталин своим заявлением собственноручно похоронил царское золото в Японии.

К 30-м годам обе империи, СССР и Япония, бряцают оружием, усиленно вооружаются и готовятся к войне. Япония, заразившись хищнической манерой поведения других мировых держав, оккупирует Маньчжурию, которая граничит с Советским Союзом на Дальнем Востоке. И в 1938 году в районе озера Хасан на дальневосточной границе России с Маньчжурией вспыхивает пограничный конфликт с японскими войсками.

Советская версия событий у озера Хасан также известна — японцы вторглись в августе 1938 года на четыре километра в глубь советской территории, у озера Хасан (откуда взяли расстояние в четыре километра — непонятно). Отбив неоднократные атаки японцев и нанеся им тяжелые потери, советские войска отбросили врага в исходное положение и закрепились на государственной границе.

Так как же развивались события на самом деле? Что же произошло в действительности в те годы у озера Хасан? Сегодня на основе рассекреченных документов можно увидеть реальную картину тех событий.

Картина такова. В начале июля 1938 года в районе контакта вооруженных сил обеих империй на Дальнем Востоке у озера Хасан советские пограничники скрытно выдвинулись на вершину сопки Заозерной (линия границы проходила как раз по вершине этой сопки) и начали рыть окопы и устанавливать проволочные заграждения для обустройства усиленного пограничного поста. Работы проходили ночью, и когда рассвело, обнаружилось, что вырытые окопы и проволочные заграждения оказались на три метра по ту сторону границы, на сопредельной маньчжурской стороне. То есть вольно или невольно залезли на чужую территорию. Естественно, это вызвало недовольство со стороны японцев, и они направили ноту протеста советскому правительству с требованием отодвинуться на три метра назад на свою территорию. Но не тут-то было. Большевики не привыкли отступать. Более того, 15 июля 1938 года на территории Маньчжурии выстрелом из винтовки с российской стороны был убит японский жандарм Сякуни Мацусима. Стрелял начальник инженерной службы Посьетского погранотряда лейтенант В. Виневитин, которому впоследствии было присвоено звание Героя Советского Союза. Таким образом, и без того накаленная ситуация была доведена до верхней точки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: