Александр Филюшкин - Закат северных крестоносцев. «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е гг.

- Название:Закат северных крестоносцев. «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фонд Русские витязи

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9906036-6-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филюшкин - Закат северных крестоносцев. «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е гг. краткое содержание

Закат северных крестоносцев. «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

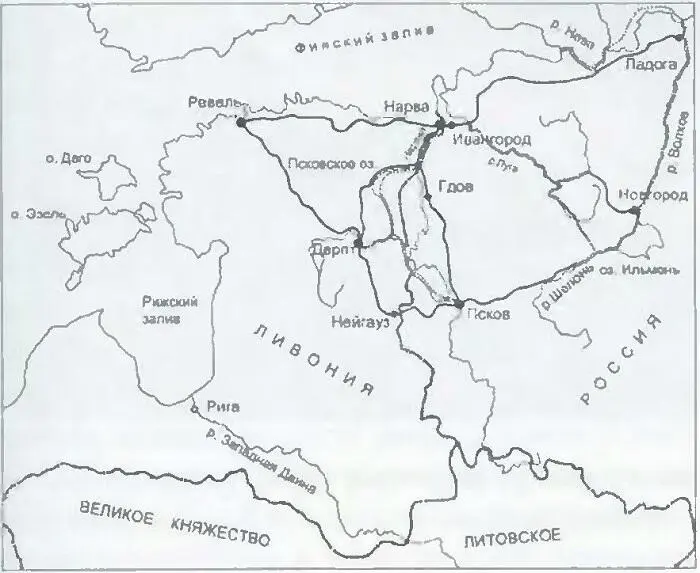

[3] Карта составлена на основе материалов и карты, помещенной в работе: Flötmann A. Der Revaler Russlandhandel von 1509 bis 1558 // Deutschland — Livland — Russland: Ihre Beziehugen von 15. bis zum 17 Jahrhundert / Hrsg. Von Norbert Angermann. Lüneburg, 1988. S. 136.

С конца XV в. на Балтике стремительно слабнут позиции Ганзы. Она все меньше контролирует морские просторы и международную торговлю. Ее теснят конкуренты — молодые державы: Дания, Швеция, Россия, Польша.

При этом в сфере борьбы за балтийскую торговлю сложилась довольно своеобразная ситуация: никто — ни «старые» негоцианты, ни «молодые хищники» — не хотели передела сложившейся карты торговых путей и направлений прибалтийской торговли. А вот поменять состав купцов на этих путях, потеснить чужих и пустить своих — вот этого желали бы многие. Главной мечтой было взять под контроль данные торговые пути, стать их верховными господином.

Ганза, несмотря на все свое ослабление, молодым претендентам на новую роль на Балтике все равно была не по зубам. А вот Ливония оказалась в крайне невыгодном положении. Многие годы она фактически выступала главным перевалочным звеном, своеобразным «рынком-посредником» между европейскими странами, Россией и далее Востоком. Страна обладала отлаженной структурой заморской торговли, богатыми землями, развитыми городами. Все это, казалось бы, составляло силу и славу Ливонии, свидетельствовало о важности этого государства на балтийской арене.

А теперь именно эти факторы стали для Ливонии роковыми. Ливонские земли выглядели для «молодых хищников» слишком соблазнительной добычей. Тем более их защищала крошечная армия в несколько сотен рыцарей и несколько тысяч их вассалов и солдат-кнехтов. Захват Ливонии не ставил бы под угрозу всю систему балтийской торговли — у нее просто сменился бы хозяин. А поучаствовать в переделе ливонских богатств возжелали бы многие…

Кто в первую очередь «покушался» на Ливонию? В результате присоединения Пруссии в 1525 г. широкий выход к Балтийскому морю получила Польша. Если бы ей удалось вслед за бывшим Тевтонским орденом покорить еще и Ливонский, то под властью польских королей оказалось бы морское побережье от Одера до Наровы, а также богатые германские города, из которых наиболее лакомой добычей были Рига, Ревель, Дерпт. К тому же победа над Пруссией кружила голову Ягеллонам (так по имени основателя, великого князя Владислава Ягелло, называли королей династии, правившей в Королевстве Польском и одновременно Великом княжестве Литовском). Хотелось развить успех.

К агрессии в отношении Ливонии Польшу подталкивала, как ни странно, Пруссия, хотевшая видеть Ливонский орден в таком же зависимом положении, как и бывший Тевтонский. Поскольку в XIV–XV вв. тевтонский магистр считался более главным, чем ливонский, независимое существование ливонцев воспринималось в Пруссии как крайне обидное нарушение субординации.

С другой стороны, на Ливонию росло давление России. Последняя была создана как единое государство в конце XV в. великим князем Иваном III (1462–1505), за время правления которого территория, подконтрольная государю всея Руси , увеличилась в шесть раз! Страна искала пределы своего расширения, свои естественные границы. На Балтике русские контролировали значительную часть морского побережья участок Финского залива от устья реки Наровы до устья Невы. Однако он был мало освоен. Здесь почти не было городов — ни одного непосредственно на морском побережье и только два на судоходных реках, впадающих в Балтику — Ивангород и Невское устье. Россия не имела ни одного своего морского порта. Строить их было трудно и долго, да этого и не умели делать. Археологом Косточкиным показано, что в XVI в. русские как минимум трижды основывали крепость в устье р. Наровы — и каждый раз она погибала, так и не сумев превратиться из маленького пограничного укрепленного пункта в морской порт [4] Косточкип В. В. Русские военно-оборонительные сооружения XVI в. у устья Наровы // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 1953. Вып. 52. С. 25–32; Носов К. С. Русские крепости конца XV–XVII в. СПб., 2009. С. 28.

.

Зато рядом была Ливония с уже налаженной торговой и городской инфраструктурой. После присоединения Новгорода в 1471–1478 гг. и Пскова в 1510 г. прибалтийский «мир экономика» прекратил существование, причем физически (разгон Ганзейского двора в Новгороде в 1494 г., массовые высылки новгородских и псковских купцов и замена их на московских). В результате состав торговцев с Ливонией во многом сменился. Пришли новые люди, с новым стилем ведения дел, новыми, более энергичными экономическими ухватками. Русские купцы активно проникали в Ливонию, занимали там целые улицы и городские кварталы, но развернуться в полную силу не могли. Напротив, им постоянно чинили препятствия, видели в них крайне нежелательных конкурентов. Вместо того чтобы осваивать побережье Финского залива, купечество упрямо, несмотря на все трудности, хотело отстоять свою долю в ливонской торговле. Другими словами, русским казалось, что проще завоевать Ливонию с ее готовой торговой инфраструктурой, чем создавать свою на диких невских берегах. Уже при Иване III в 1500–1503 гг. состоялась война России с орденом, получившая название Первой Ливонской. Было очевидно, что новое столкновение не за горами.

Другими претендентами на ливонские земли оказывались Швеция и Дания. В 1523 г. распалась Кальмарская уния, союз скандинавских государств под властью Дании, и Швеция обрела независимость. Она сразу же заявила о готовности бороться за власть над Балтикой. Ливония виделась легкой и желанной добычей. Датчане, в свою очередь, искали возможность компенсировать потери, понесенные в результате распада унии, и тоже обращали свои взоры на Ливонию, их древнее владение. Ревель (Таллин) был центром датских владений в Северной Эстонии с 1219 по 1346 г. ( taani linn переводится как «датский город»). Легенда гласит, что флаг Дании — Даннеброг — был чудесным образом обретен во время сражения датчан и эстов на месте совр. Таллина, у холма Тоомпеа, где позже располагался замок ливонских рыцарей в Ревеле. Северо-эстляндские провинции Гаррия и Вирланд были переданы датской короной в 1346 г. и Ливонскому ордену. В XVI в. Дания неожиданно «вспомнила» об этом своем «наследстве».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Стрельникова - По воле северных богов [СИ]](/books/1072206/aleksandra-strelnikova-po-vole-severnyh-bogov-si.webp)