Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

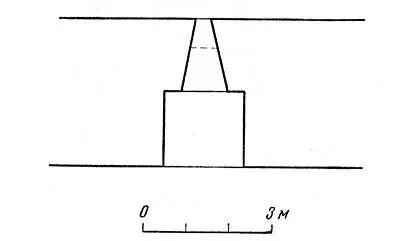

Судить о характере подошвенных бойниц пока нет возможности; это можно будет сделать лишь после археологических раскопок, когда большая их часть будет обнаружена. Правда, сейчас в стенах Гдовского кремля все же имеется одна бойница подошвенного боя; она находится примерно в центре юго-западной стены и хорошо видна с тыльной ее стороны. Резко суживающаяся наружу, эта бойница перекрыта с внешней стороны каменной плитой, а с внутренней — арочной перемычкой. Она расположена в небольшой, сильно поврежденной сводчатой камере, имеющей в плане квадратную форму (рис. 20).

Однако до вскрытия других бойниц эта бойница не может считаться первоначальной. В противоположность другим сохранившимся арочным перемычкам, выложенным исключительно из девонского известняка, арочная перемычка подошвенной бойницы юго-западной стены и свод ее камеры целиком выложены из кирпича размером 6,5 X 12,5 X 26 см (рис. 21). Кроме того, похоже, что эта бойница «врезана» в первоначальную кладку стены. Возможно также, что она сделана на месте более древней бойницы; особенность ее заключается в том, что по своей углубляющейся структуре она является как бы миниатюрным предшественником тех внутренних арок, которыми снабжены стены многих русских крепостей XVI–XVII вв.

От верхнего боя гдовских стен, упоминаемого в описи 1584–1585 гг., не сохранилось даже следов, но, учитывая, что на 346 погонных сажен их боевого хода приходилось 96 бойниц, можно предположить, что окна верхнего боя находились примерно на расстоянии 3,5 сажени друг от друга. Очевидно, эти окна являлись фактически «промежками» между широкими зубцами, а не прорезями в парапете; в 1638 г. воевода П. Туров указывал, что на городовой стене «зубцы осыпалися» [468]. Выше мы отметили, что остатки нижних частей этих зубцов сохранились лишь на юго-западной стене кремля.

Вверху широкие зубцы гдовских стен были плоскими, и на них первоначально опиралась дощатая крыша. Правда, опись 1584–1585 гг. о ней не упоминает, но в источниках XVII в. говорится об отсутствии кровель над стенами [469]. В годовой смете 1698 г. прямо сказано, что «изнутри города» некоторые прясла стен были покрыты дранью [470]. На кровле стен лежали «катки»; в отписке 1638 г. говорится, что «катков» на гдовских стенах нет, и положить их нельзя, так как «кровли нет дожжем розмыло» [471]. По-видимому, «катки» были обыкновенными бревнами, которые скатывались с крыш на головы осаждающих.

По описи И. В. Дровнина гдовские стены при ширине в 2 сажени имели высоту 4 сажени. Учтя, что в конце XVI в. кремль Гдова был еще в хорошем состоянии, можно считать эти размеры близкими к изначальным. Правда, в 1871 г., когда встал вопрос о сломке одной из гдовских стен, к чертежу «означенной стены» было приложено объяснение, в котором указывалось, «что предназначенные к разломке части» достигают высоты 8 сажен [472], т. е. в два с лишним раза больше, нежели в описи 1584–1585 гг. Однако если учесть, что первоначально стены Гдова на отдельных участках могли быть разной высоты, что некоторые фрагменты этих стен, несмотря на сильное разрушение верха даже в XVII в. [473], могли сохраниться почти полностью вплоть до конца XIX в. и что их обмер производился с разных сторон (И. В. Дровнин мерил, по-видимому, изнутри кремля от боевого хода до земли, а в конце XIX в. их измеряли, вероятно, снаружи, от верха и до самого основания), — то все станет на свое место. При таких размерах внутренняя застройка кремля не была видна снаружи; с противоположной стороны рва или с правого берега Гдовки можно было видеть, пожалуй, только главу собора Дмитрия Солунского [474].

Поскольку поперечный размер гдовских стен был 4,32 м, а сохранившиеся нижние части зубцов юго-западной стены имеют толщину примерно 1,25 м, можно считать, что ширина ходовой части стен составляла в древности около 3 м. Этого было вполне достаточно для свободного передвижения по стенам, которые, благодаря некоторому расширению книзу (см. рис. 4), были у основания толще, чем вверху.

Под остатками ходовой части юго-западной стены Гдовского кремля в настоящее время видны глубокие гнезда от поперечных деревянных балок, располагавшихся в кладке на равных расстояниях друг от друга. Диаметр этих гнезд — 26–28 см. Подобные гнезда имеются под следами боевого хода стен Порховской крепости. Обнаружены они на западной стене Псковского кремля, а также на стене, идущей от башни Кутекрома того же кремля к «Плоской» башне у Нижних решеток. Наличие таких гнезд наводит на мысль о принадлежности их бревенчатым консолям, державшим дощатый настил, расширявший боевой ход стен. Подобный настил имеется в Псково-Печерском монастыре. Однако в Гдове его, без сомнения, первоначально не было; древняя ширина ходовой части стен и поперечные размеры их остатков, свидетельствующие в настоящее время, что И. В. Дровнин мерил именно каменную кладку, — служат этому доказательством. Следовательно, гнезда под фрагментами боевого хода стен в Гдове являются каналами поперечных связей, о которых нами уже упоминалось. Впрочем, они, действительно, могли принадлежать консолям дощатого настила, но этот настил был уже поздним. Он был устроен, вероятно, в середине XVII в. в связи с сильным разрушением верхних частей гдовских стен; известно, что во второй половине XVII в. на «каменной осыпи» этих стен существовал «деревянный мост», сгоревший в 1686 г. [475]

Привлекает внимание указание описи 1584–1585 гг. на то, что в Гдове «изнутри города около всия городовые стены» стояли «рубленые тарасы». Ширина их была «3 сажени без локтя», а высота — 2 сажени. Между кремлевской стеной и тарасами существовал проход шириной «сажень с локтем». Назначение этих тарас не известно. На них могли стоять мортиры — огнестрельные орудия навесного действия, употреблявшиеся уже в XVI в.

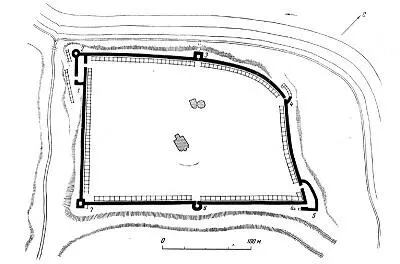

Таким образом, на основе натурных данных и письменных источников представляется возможность реконструировать (конечно, с определенной долей условности) план Гдовского кремля в виде неправильного четырёхугольника с прямолинейными пряслами, с башнями либо на углах, либо в центре стен и захабами только на углах (рис. 22).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: