Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одновременно увеличиваются и размеры Колы. Состоявшая сперва всего лишь из 4 дворов [857], она во второй половине XVI в. получает много новых жилых построек; в 1532 г. здесь появляется церковь [858], в 1565 г. — монастырь, а в 1582 г. — гостиный двор [859].

В конце XVI в. Кола приобретает и деревянные военно-оборонительные сооружения.

Голландский купец Симон ван Салинген [860], неоднократно посещавший русский Север в 1566–1588 гг. и хорошо знавший его, указывал, что первый острог в Мальмусе (Коле) был построен в 1583 г. Максакой Федоровичем [861]. Эта дата подтверждается грамотой Ивана Грозного от 17 декабря 1583 г. Выданная самому строителю — приказному человеку Кольской волости Максаке Федоровичу Судимантову — она говорит о проведении острожных работ в Коле в 1583 г. и свидетельствует, что к Кольскому «острожному делу» были привлечены стрельцы и посошные люди, набранные М. Ф. Судимантовым из вотчин Соловецкого монастыря — поморских угодий в Керети, Порьегубе, Умбе, Кандалакше и Коле, — без согласия на то монастырских «богомольцев» [862].

Из содержания грамоты можно понять, что она написана в то время когда постройка Кольского острога либо близилась к концу, либо была еще в самом разгаре. Поэтому начало работ по его возведению должно быть отнесено к началу 1583 г. Правда, некоторые авторы постройку острога в Коле относят к 1582 г. [863], считая, по-видимому, этот год временем его закладки. Между тем эта дата не может быть принята за начало строительства, так как М. Ф. Судимантов стал Кольским воеводой лишь в 1583 г., сменив другого воеводу (Аверкия Палина), присланного в Колу московским правительством в 1582 г. [864].

М. Ф. Судимантов стал Кольским воеводой в год постройки острога и пробыл в Коле всего лишь 2 года (в январе 1585 г. в ней воеводой был уже Андреян Григорьевич Ярцев) [865]. Видимо, для укрепления Колы он был специально направлен московским правительством: «Государь наш, — писал Судимантов, — в свою отчину в Колу волость прислал меня, воеводу своего, для своего дела» [866].

Укрепление Колы было делом важным и ответственным. Как известно, через Колу в 1576 г. выехал из Москвы немецкий шпион Генрих Штаден, представивший германскому императору Рудольфу II «план обращения Московии в имперскую провинцию». Этот план, составленный Штаденом в 1577–1578 гг. на основе изучения наиболее слабых мест обороны Русского государства, выдвигал проект вторжения в русские пределы через северные приморские границы. В нем было обращено внимание и на Колу — ее местоположение и возможность укрепления. «Кола сама по себе защищена, ибо она лежит между двумя реками»; ее «можно взять и укрепить с отрядом в 800 человек» [867]. Вполне возможно поэтому, что постройка острога в Коле в 1583 г. была одним из контрмероприятий, вызванных штаденовским планом, каким-то образом ставшим известным московскому правительству [868].

В результате создания Кольского острога небольшое заполярное поселение, служившее сезонным пристанищем для поморов, превратилось в хорошо укрепленный пункт. Не имевшее еще предместий, это поселение стало вскоре именоваться уже «большим» и быстро превратилось в административный центр края [869].

Какова же была конструкция Кольского острога? М. В. Судимантов, отвечая 5 июля 1584 г. капитану Томасу Норману де Лановету [870], выразившему «удивление по поводу постройки крепости в Коле», объяснил ему, что «частокол поставлен вокруг Колы для защиты от морских разбойников» [871]. Следовательно, укрепления Колы 1583 г. представляли «стоячий острог», т. е. ограду из вертикальных, вплотную поставленных и заостренных вверху бревен [872]. Эта ограда была достаточно прочной; в августе 1591 г. шведские военные корабли вошли в Тулому и напали на Колу, но не смотря на то, что их моряки «приступили к острогу с приметом» и даже «зажгли две башни, Егорьевскую башню да Покровскую», они не смогли овладеть Кольской крепостью и вынуждены были убраться во свояси [873].

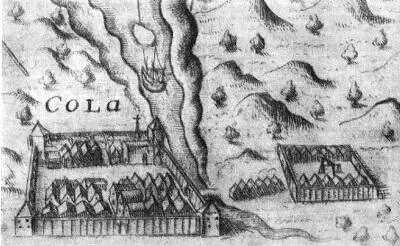

Более наглядное представление об укреплениях Колы, — правда, уже после того, как она выдержала первое вражеское нападение, — дает гравированная карта острова Кильдина и части Кольского полуострова, иллюстрирующая книгу Геррита де Вера, изданную в Амстердаме в 1598 г. [874]На ней Кольский острог изображен в виде прямоугольника с 4 квадратными башнями на углах и густой застройкой внутри (рис. 3). Вертикальные линии стен указывают, что он, действительно, состоял из бревен-кольев.

Очень существенно, что расположенный на острове против городского острога монастырь изображен на гравюре также в виде четырехугольной крепости-острога. Монастырские укрепления играли, несомненно, немаловажную роль, исключая возможность высадки противника на острове и ликвидируя опасный плацдарм.

Через 10 лет после выхода в свет книги Геррита де Вера Кольские оборонительные сооружения были уже иными. Писцовая книга 1608–1611 гг. письма и дозора московского писца Алая Ивановича Михалкова указывает, что 3 стены крепости в Коле были острожными, а одна городовой [875], т. е. имела уже иную конструкцию. Эта стена была, по-видимому, рублена городнями. Опись А. И. Михалкова говорит даже об отводных городнях: «… на городовой стене в отводной огородне…» или «в отводной огород не в подошвенном бою…». Городовая стена была выстроена, скорее всего, после 1590 г., когда царь Федор Иванович, в ответ на челобитную Кольских поморов о защите их от разбойничьих набегов шведов, дал им, за успешное отражение вражеского нападения, льготную грамоту, освобождавшую их от податей и разного рода повинностей сроком на 3 года [876].

Расположение Кольского острога на мысу между устьями рек Колы и Туломы было на редкость выгодным. Это подчеркивает Книга Большому Чертежу: «… а в проливу пала река Кола да река Тулома вместе устьями. А промеж тех рек на устье город Кола от моря 60 верст» [877].

Книга Алая Михалкова сообщает довольно подробные данные об остроге Колы. Его четырёхугольник имел размеры 70 X 50 сажен. Главной — лобовой — стеной острога была, несомненно, стена городовая, рубленая городнями; с нее начал описание А. И. Михалков. Обращенная, по-видимому, к Кольской губе, эта стена являлась важным звеном в системе его обороны. Остальные стены были острожными — частокольными. Одна из них, находившаяся непосредственно на берегу Колы, ежегодно подмывалась водой в половодье.

По углам острога стояли башни. Две из них — Егорьевская, около которой «на городовой стене» существовала упомянутая выше «отводная огородня», и Никольская — были проезжими, а две другие — глухими [878]. Глухой была и «середняя» башня, стоявшая в центре одной из стен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: