Анатолий Кирпичников - Куликовская битва

- Название:Куликовская битва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Куликовская битва краткое содержание

Куликовская битва - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

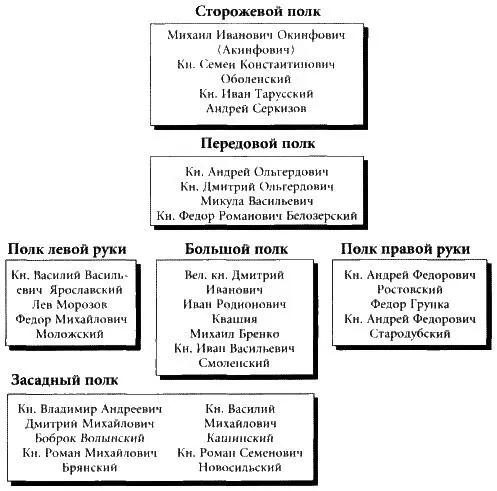

В росписи полков донского смотра отмечены военачальники, в большинстве участвовавшие в походе на Тверь 1375 г. (13 из 23) [147] Князья Семен Константинович Оболенский, Иван Константинович Тарусский, Федор Романович Белозерский, Василий Васильевич Ярославский, Федор Михайлович Моложский, Иван Васильевич Смоленский, Андрей Федорович Ростовский, Андрей Федорович Стародубский, Владимир Андреевич Серпуховский, Роман Михайлович Брянский, Василий Михайлович Кашинский, Роман Семенович Новосильский, наконец, сам Дмитрий Иванович.

. Их имена исторически реальны и по большей части удостоверяются по другим источникам. Все это современники Дмитрия Донского, судя по всему, опытные воины. Среди них оказались московские воеводы, подручные князья, выходцы из Литвы — Ольгердовичи, владетели, по разным причинам оставившие свои, к примеру, отошедшие к Литве города [148] В войсках Дмитрия находился Роман Брянский, в то время как брянцами командовал Дмитрий Ольгердович.

. Подытоживая все наблюдения, «вряд ли стоит сомневаться в том, что летопись Дубровского сохранила нам подлинное "уряжение" полков», [149] Бегунов Ю. К. Об исторической основе Сказания о Мамаевом побоище. — В кн.: Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966, с. 502.

подошедших к Куликову полю.

Согласно росписи полков по списку Дубровского, на берегу Дона было построено не пять, как в Коломне, а шесть полков (схема 2). Шестой — засадный («западный»), как известно, выступил в критический момент сражения, что и предрешило его исход. Во главе каждого подразделения названо от трех до пяти командиров. Обращает внимание определенное «уставное» распределение полковых начальников. Их число с несомненностью указывает на наличие внутри полков нескольких самостоятельных отрядов. В сторожевом, передовом, большом полках их было по четыре, на крыльях — по три, в засадном полку — сразу пять. В общей сложности в войске насчитывались 23 отряда. Речь несомненно идет об отдельных формированиях — «стягах», появившихся в боевой практике, как упоминалось, не позже второй половины XII в.

В Сказании о Мамаевом побоище (основная редакция) стяги упомянуты в качестве и воинских знамен, и войсковых подразделений. И то и другое соответствует истине. Войско представлено в Сказании строем богатырей с поднятыми и развевающимися знаменами. Затем говорится о подсечении знамен во время битвы. В последнем случае добавлено с намеком на воинское упорство: «Не истребишася божиею милостию, нъипаче укрепишася» [150] Повести…, с. 70.

. Уничтожение в бою знамени было равноценно крушению воинского строя и бегству всего отряда. Не исключено, что в таких случаях предусмотрительные командиры вместо «подсеченного» стремились развернуть запасное знамя. Сохранение же стяга во время рукопашной вселяло уверенность в видевших его бойцов. Знамя олицетворяло строгий боевой порядок, что описано в Сказании о Мамаевом побоище в эпизоде выступления русских утром 8 сентября, когда «койждо въин идеть под своим (отряда. — А. К .) знаменем» [151] Там же, с. 66.

. Даже увлекшись преследованием и нарушив строй, воин, как это и отмечено в источнике, должен был вернуться к своему стягу. Наконец, ясное указание на стяг как отдельный отряд приурочено в Сказании к выступлению засадного полка: «А стязи их (русского воинства. — А. К .) направлены крепкым въеводою Дмитрием Волынцем» [152] Там же, с. 71. — О Д. М. Волынском-Боброке см.: Янин В. Л. К вопросу о происхождении Михаила Клопского. — В кн.: Археографический ежегодник за 1978 г. М., 1979, с. 52 cл.

. Речь идет здесь не о знаменосцах, а об отрядах, внезапно атаковавших татар из-за лесного укрытия. Все приведенные свидетельства о «стягах» лишний раз подтверждают то, как точно отображены в источнике достоверные воинские детали, почему-то до сих пор должным образом не оцененные специалистами.

О строгом соответствии внутриполковых «стягов» всем явившимся на битву городовым и областным ополчениям говорить не приходится. Первых насчитывалось 23, а вторых не менее 40 [153] В это число входят 36 упомянутых выше городовых и земельных ополчений и четыре «вотчинных» отряда белозерских и ярославских князей.

. Возможно, что ряд мелких контингентов был поглощен более крупными. Лишь некоторые отряды состояли из нескольких монолитных по месту жительства групп воинов. Так, в передовом полку оказались псковичи, брянцы. белозерцы и коломенцы. Состав других полков был, очевидно, более пестрым. В большом и засадном полках находились москвичи, включая двор великого князя, но они не были там единственными.

Мелкие тактические единицы, состоящие из господина и его слуг, ни в списке Дубровского, ни в других рассматриваемых документах не упомянуты. Однако такие единицы, судя по списку убитых в битве «бояр» — в большинстве мелких и средних командиров, существовали и входили в состав отрядов, образуя их первичные ячейки. Численность подобной группы — 10 человек — один раз приведена в Забелинском списке Сказания о Мамаевом побоище [154] Повести…, с. 198.

. В какой степени это исчисление приложимо к другим мелким подразделениям, судить трудно. Средняя цифра окажется здесь, вероятно, несколько меньшей.

Участие в боевом построении шести полков — 23 отрядов — нуждается в еще одном пояснении (в литературе оно не дано). Привлечем для этого близкие по времени рассматриваемым событиям данные о военном устройстве армии Тимура [155]. Они очень подробны, по многим деталям международны и (с долей вероятности) помогают раскрыть тактический смысл построения собравшейся на Дону армии.

Военные Установления, приписываемые среднеазиатскому полководцу, предусматривали для конной армии до 40 тыс. [156]ее членение на шесть корпусов (полков) и 14 отрядов. Полк насчитывал до трех отрядов и строился в два эшелона: один отряд впереди, два — сзади. Стоящие сзади отряды следили за положением переднего и в критический момент вместе или поодиночке выдвигались к нему на помощь. Такое построение корпуса, чем-то напоминающее клин, обеспечивало весьма эффективное взаимодействие отряда во время боя, последовательные атаки отрядов, их подтягивание к линии боя, фланговые удары, отходы и перестроения. Что касается строя всей армии, то он с учетом конкретных условий расположения полков на местности приобретал расчлененный по фронту и эшелонированный в глубину характер.

Тактические правила тимуровской армии, ее упомянутая выше численность, членение на отряды и корпуса (полки) — все это в определенной мере напоминает русское полковождение и пригодно для детальной расшифровки ряда слишком кратко или отрывочно описанных подробностей Куликовской битвы. В перечне военно-тактических совпадений обращает внимание прием последовательных атак вступившего в битву войска. Реальность этого приема доказывается летописью. С 1323 г. при описании сражений упоминаются суимы (соступы или схватки) [157]. Наиболее кровопролитным был первый суим, нередко предрешавший участь всего сражения. За первой схваткой, если она не достигала конечного результата, волнообразно следовали следующие. Теоретически атака последнего отряда оканчивалась победой или поражением. На практике же развязка чаще всего наступала раньше, особенно когда противники в надежде добиться успеха бросали в бой одновременно несколько подразделений или даже все силы. В таком случае сражение, начавшееся с серии сшибок, могло уже в своей первой фазе перерасти в решающую общую рукопашную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: