Никита Хотинский - Ковыль-трава на Куликовом поле

- Название:Ковыль-трава на Куликовом поле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00219-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Хотинский - Ковыль-трава на Куликовом поле краткое содержание

Ковыль-трава на Куликовом поле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

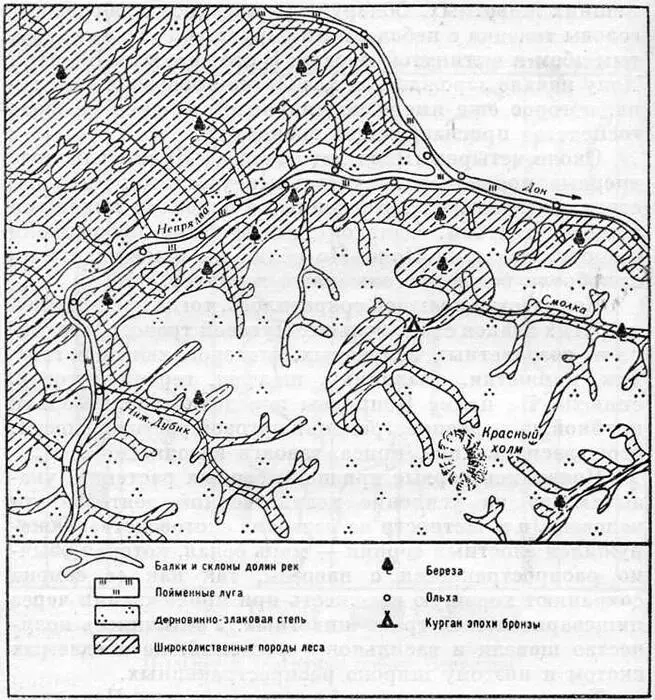

Темпы накопления пойменных осадков Непрядвы резко снизились. Река обмелела настолько, что даже весенние паводковые воды почти не заливали пойму. Радиоуглеродная датировка — 3930 ± 50 лет назад — отмечает время пересыхания старичного водоема, на берегу которого существовало поселение начала эпохи ранней бронзы.

В эпоху бронзы (2-е тысячелетие до нашей эры) пойменные стоянки в районе долины Непрядвы исчезли. В это время степную и отчасти лесостепную зону Евразии охватил жесточайший экологический кризис. Напрасно люди молили у ясного неба ниспослать на землю живительную влагу. Страшнейшая засуха выжгла степи. Обмелели реки и озера, вызвав кризис рыболовства — наиболее устойчивого способа добывания пищи первобытными племенами.

Массы истощенных людей и животных устремились на север, к спасительной прохладе и влаге лесной зоны. Это «великое переселение народов» эпохи бронзы хорошо прослежено археологами. В южную часть лесной зоны Русской равнины проникли совершенно чуждые ей степные скотоводческие племена фатьяновской, среднеднепровской, балановской культур, а затем поздняковские племена. То же самое произошло в Западной Сибири, где скотоводческие племена устремились на север, достигнув таежно-болотных районов Нарымского края [45] Бадер О. Н. Проблема смещения ландшафтных зон в голоцене и археология // Первобытный человек и природная среда. М., 1974. С. 227–228.

.

Некоторые ученые считают, что эти миграции скотоводческих племен были связаны с проникновением степей на север, на территорию части лесной зоны. При этом обращают внимание на обнаруженные здесь кое-где погребенные почвы типа черноземов, не характерных для лесных областей. Эти древние почвы и являются якобы следами распространения степей на территорию лесной зоны в эпоху бронзы.

Казалось бы, все ясно: южные скотоводческие племена двигались на север по привычным «степным дорогам» в результате соответствующего смещения растительных зон. Однако эта «красивая» концепция не подтверждается результатами пыльцевого анализа — наиболее точного свидетельства изменения растительного покрова в прошлом.

В спектрах пыльцы из отложений эпохи бронзы в южной части лесной зоны Русской равнины и Западной Сибири не обнаружено никаких следов проникновения сюда южной, степной растительности. Со времени окончания атлантического периода (около 4500 лет назад) до наших дней они свидетельствуют о неизменно лесном характере этих территорий. Кроме того, выяснилось, что для продвижения степей на север необходим холодный и сухой, резко континентальный, климат, а не теплый и сухой.

Многочисленные палеогеографические данные, сопровождаемые радиоуглеродными датами, показывают, что наиболее интенсивная миграция степной растительности в северном направлении происходила не в эпоху бронзы, а в конце последнего оледенения — около 10–11 тысяч лет назад, в период сильного похолодания и резкого усиления континентальности климата в Северной Евразии. В то время произошло удивительное природное явление — смешение зон и распространение на огромных территориях растительных комплексов, образованных сочетанием тундровых, лесных и степных элементов [46] Хотинский Н. А. Следы прошлого ведут в будущее. М., 1981. С. 57–62.

.

Как согласовать эти палеоботанические данные с, казалось бы, противоречащими им археологическими и почвенными свидетельствами? Факт проникновения скотоводческих племен в лесную зону в эпоху бронзы не подлежит сомнению: он точно зафиксирован результатами многочисленных археологических раскопок. Каким же образом они могли развивать свое скотоводческое хозяйство в условиях лесной зоны?

Дело в том, что леса эпохи бронзы несколько отличались от современных. Некоторое усыхание климата привело к их изреживанию, расширению открытых пространств, занятых травянистой растительностью. Этот процесс частичного обезлесения наиболее активно проявлялся на отдельных территориях, перекрытых плащом лёссовидных суглинков. Примером может служить древнейший малолесный район центра Русской равнины — Владимирское ополье. Об этом удивительно интересном «черноземном» крае Северо-Восточной Руси, имеющем отношение к эпохе Куликовской битвы, мы расскажем подробнее в дальнейшем.

Теперь лишь отметим, что черноземовидные почвы эпохи бронзы образовывались под разреженными лесами и травянистой растительностью местного происхождения, а но под «пришедшими» с юга степями. Новый облик ландшафтов южной части лесной зоны позволил скотоводческим племенам проникнуть сюда и освоить эти территории. Конечно, это был не простой и безболезненный процесс, так как им надо было приспособить степное скотоводство к новым условиям лесной зоны. Но выбора не было: смертельная засуха в степи гнала кочевников на север.

Следы этих миграций степняков отмечаются на Куликовом поле. Они выявляются с трудом, так как долговременных поселений, а также могильников эпохи бронзы здесь не обнаружено. Однако частые находки каменных сверлильных топоров, фрагментов сосудов и других предметов этой эпохи свидетельствуют о том, что район не был безлюдным. В то время произошло понижение уровня воды в Непрядве и Доне. Весенние паводковые воды почти не заливают пойму, где начала формироваться луговая почва.

Особенно сильно пересохли реки в районе Куликова поля 1000–2500 лет назад, когда накопление пойменных отложений Непрядвы по существу прекратилось. По этой причине пока не удается обнаружить на пойме ни археологических, ни палеоботанических данных, соответствующих этому временному интервалу. «Пыльцевая летопись» восстанавливается только около одной тысячи лет назад.

В то время на пойме Непрядвы продолжалось формирование темноцветной луговой почвы. В верхней ее части археологи обнаружили культурный слой средневекового древнерусского селища XIII–XIV веков нашей эры. Здесь найдены остатки наземного жилища с глинобитным очагом, хозяйственными ямами, скоплениями белоглиняной керамики с линейным и волнистым орнаментом. Исключительный интерес вызывает находка железных наконечников стрел-срезней. До монгольского нашествия эти стрелы не были известны на Руси. Символично, что рядом со стрелами лежало мирное орудие древнерусского землепашца — коса-горбуша, применявшаяся на Руси для сенокоса и уборки зерновых. Не исключена возможность связи всех этих находок, как и самого средневекового селища на Непрядве, с временем Куликовской битвы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: