Александр Филюшкин - Когда Полоцк был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563–1579 гг.

- Название:Когда Полоцк был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563–1579 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русские Витязи

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филюшкин - Когда Полоцк был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563–1579 гг. краткое содержание

Введение, заключение, главы 1–6, 8 написаны А. И. Филюшкиным, глава 7 — А.В. Кузьминым.

Фотографии, размещенные в этой книге, выполнены А. И. Филюшкиным.

На обложке: Стрелец полоцкого гарнизона 1570-х гг. Рисунок М. Иванова.

Когда Полоцк был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563–1579 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Данная конфигурация нуждается в объяснении — логика военных строителей эпохи Ивана Грозного явно отличается от нашей. Получается, что с прифронтовой стороны не возводится вообще никаких укреплений, зато их зачем-то в большом количестве строят в местности, считающейся тылом. И именно эта мера, исходя из логики русских властей в Полоцке, будет способствовать закреплению их власти над захваченными территориями. Напрашивается вывод: главной задачей был контроль над коммуникациями, прежде всего речными, и перешейками между озерами, где проходили сухопутные дороги. Кто контролировал дороги и речные пути — тот и владел Полоцкой землей. Снабжение войск, стоявших в Полоцке, еще долго шло в основном из России — местная инфраструктура налаживалась медленно. Например, в июле 1566 г. отряд некоего Ивана Кота совершил удачный налет на обозы, везущие в Полоцк «запасы полотцких годовщиков», то есть людей, присланных на службу на год. Пришлось поднимать гарнизон, высылать войска на поимку погромщиков [338] ПСРЛ. Т. 13. С. 398.

. То есть спустя три года после взятия города ситуация на дорогах оставалась нестабильной. В посольских книгах этот инцидент, в котором нападавшие названы «дрисскими казаками», послужил одним из аргументов, к которому обращались русские дипломаты, отвечая на вопрос, зачем Россия строит крепости в Полоцком повете [339] Сб. РИО. Т. 71. С. 445.

.

Заметим, что данная постановка вопроса в Полоцке звучала не в первый раз. В 1503 г. конфликт горожан с воеводой Станиславом Глебовичем заключался в том, что его люди перекрыли реки и стали брать пошлины со стругов, на которых из округи в Полоцк доставляли провиант и сырье для ремесленников. В этом же документе упоминается о заставах на дорогах, которые держали полоцкие мещане для обеспечения бесперебойного функционирования коммуникаций [340] 1503, декабря 30. Судная королевская грамота полоцким мещанам по жалобе на наместника Станислава Глебовича // АЗР. Т. 1. С. 358–359. № 210.

.

Современные археологи, авторы недавнего фундаментального исследования об Усвяте и его округе, справедливо указывают, что Усвят «…расположенный между Луками и Витебском, в стратегическом "подбрюшье" Новгородской земли, он надолго стал ареной упорной борьбы за коммуникации… Вместо прежних речных магистралей и редкой сети волоков, соединяющих верховья рек, в XV в. вокруг Усвята образуется дорожная сеть, близкая к современной. Историческая судьба Усвята неотделима от истории этих, старых и новых дорог» [341] Еремеев И. И. Древности Полоцкой земли в историческом изучении Восточно-Балтского региона (очерки средневековой археологии и истории Псковоско-Белорусского Подвинья). СПб., 2015. С. 190.

.

Если мы посмотрим на карту, то крепостями русские как раз занимали все ключевые коммуникации в регионе. Сам Полоцк контролировал Западную Двину и разрывал связи ВКЛ с Ригой и Балтийским морем. Ивану Грозному приписывают фразу: «Берега Двины серебряные, а дно ее золотое», что якобы указывает, насколько высоко русский царь ценил торговый путь по Западной Двине [342] Cапунов А . Река Западная Двина. Витебск, 1893. С. 263.

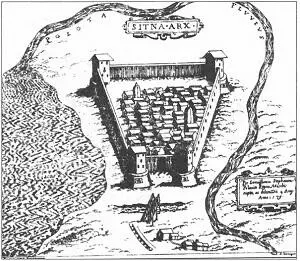

. Южнее Полоцка выходы к Двине перекрыли еще две крепости: Туровля (в месте впадения р. Туровлянки в Двину) и Ула (устье р. Улы, место впадения в Двину). Севернее Полоцка крепость Сокол, поставленная в устье р. Нищи (место впадения в р. Дриссу) надежно перекрыла эти две речные коммуникации. Касьян был призван держать путь по р. Оболь в Западную Двину. Ситна находилась на пути русских войск во время похода на Полоцк в 1563 г., это были как бы «северо-восточные ворота» в Полоцкую землю, примыкавшие к бассейну р. Полоты.

Полоцкая земля — озерный и болотистый край. Маршруты дорог здесь сильно зависят не только от рек, но и от конфигурации озер и болот и проходят по перешейкам между ними. По крайней мере две крепости были поставлены в этих перешейках: Красный (между озерами Паульское (другое название которого — Тетча) и Березовским) и Суша (между озерами Теменица и Островки (вместе составляющими озеро Суша). Видимо, они должны были контролировать сухопутные дороги. А вот на юго-западном направлении, видимо, были густые труднопроходимые леса (от Глыбоцкой дороги до Березины). Этот район и сегодня частично занят Березицким биосферным заповедником. Естественные рубежи лесных массивов обезопасили и Вильно, и Полоцк от прямых путей нападения друг на друга.

На северо-востоке Полоцкой земли, в ее порубежье с Псковской и Смоленской землями располагалась группа озерных крепостей — построенных на труднодоступных мысах и островах в больших озерах. Это уже известный нам Себеж, самая южная пограничная псковская крепость Заволочье, Нещерда, Озерище и Усвят. Данные крепости, по-видимому, были призваны прежде всего выступать твердынями, трудными для взятия противником пограничными опорными пунктами.

В связи с этим необходимо повторно вернуться к вопросу: как все-таки функционировали крепости, какую задачу они были призваны выполнять? Когда укрепления с орудийными башнями стоят прямо над рекой, по которой плывут корабли — все понятно, путь контролируется дальше некуда. За ним следят через прицелы пушек. Но насколько маленькие реки — Улу, Туровлянку, Нищу, Оболь — можно считать важными речными коммуникациями? Сегодня это мелкие речки, по которым сплав возможен только на лодках, да и то не везде. В XVI в. они были полноводней, но все равно вряд ли являлись судоходными для большегрузных судов. Имеет ли смысл строить крепость, чтобы угрожать из пищалей лодочникам? Думается, эти реки играли роль не столько летних, сколько зимних коммуникаций — зимой эти ледяные дороги представляли собой идеальные пути для санных обозов. Нища, Оболь и Ула вместе образуют почти правильный крест (по схеме: север — восток — юг), в центре которого — Полоцк и Западная Двина.

Сложнее определить роль крепостей, которые явно стояли не на перекрестках дорог. Их выносили на труднодоступные мысы в озерах, на перешейки между озерами. Туда и сегодня добраться непросто. Противнику сложно дойти до крепости, столь удачно расположенной на местности, и подвести силы для ее осады. Но зачем такая крепость? Если до нее трудно дойти, то не менее трудно и из нее выйти на оперативный простор. Если крепость стоит в отдалении от дорог на мысу в озере — то что она охраняет, каким задачам служит? Непосредственно в прицелах крепостных орудий ничего нет, кроме камышей.

Видимо, данные крепости выступали военными базами, из которых по округе высылались воинские конные разъезды. Эти разъезды и следили за коммуникациями, патрулировали дороги. То есть перед нами что-то вроде опорных фортов американских переселенцев на фронтире. Деревянное укрепление, небольшой гарнизон в несколько сотен человек, все необходимое для вооруженных разъездов по округе. Роль разъездов — во-первых, информационная. Вряд ли разъезд в несколько десятков человек мог бы контролировать большие отрезки дороги. Следить — да, мог. Во-вторых — административная на первичном уровне. Крепости символизировали наступившую русскую власть в регионе, и в этом качестве выходившие из них отряды могли заниматься принуждением безоружных крестьян к принесению присяги, сбору налогов, гасить мелкие конфликты и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/1076325/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres.webp)