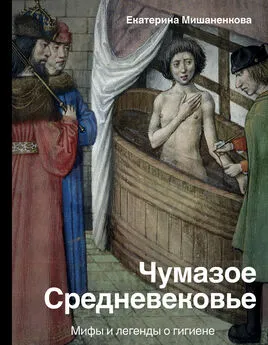

Екатерина Мишаненкова - Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене

- Название:Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-123042-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Мишаненкова - Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене краткое содержание

В Средние века люди были жутко грязными и вонючими – никогда не мылись, одежду не стирали, рыцари ходили в туалет прямо под себя, в доспехи. Широкополые шляпы носили, чтобы защищаться от помоев и содержимого ночных горшков, постоянно выливаемых из окон. Королева Изабелла Кастильская поклялась не менять белье, пока мавры не будут изгнаны из Испании, и мылась только два раза в жизни. От Людовика XIV воняло «как от дикого зверя». Король Фридрих Барбаросса чуть не утонул в нечистотах. А на окна британского парламента вешали ароматизированные занавески, чтобы защититься от вони, исходящей от Темзы.

Что из этого правда, а что вымысел? Как была в реальности устроена средневековая баня или туалет? Как часто стирали белье и какими благовониями пользовались наши предки? Давайте обратимся к фактам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

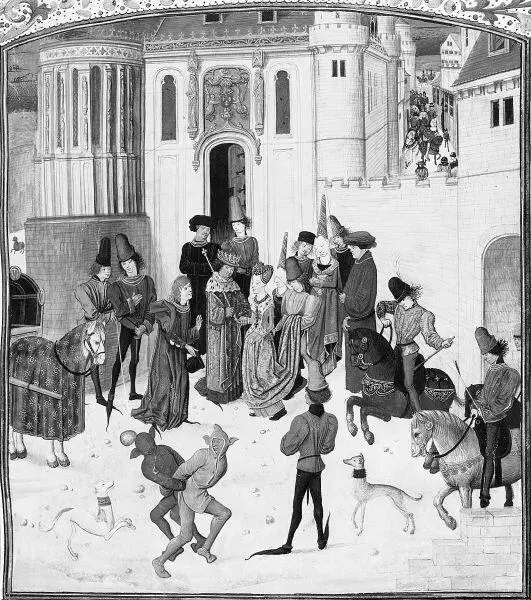

Въезд Изабеллы Баварской в Париж, Хроники Фруассара, Фландрия, конец XV в.

Поскольку сейчас мы своими глазами можем видеть отсутствие бровей и ресниц, искусствоведы сделали вывод, что Вазари либо не видел картину, либо видел давно, описывал по памяти, и память у него была не очень хорошая. Однако несколько лет назад французский исследователь Паскаль Котт просветил картину всеми возможными на нынешний день способами и в числе прочего сообщил, что брови и ресницы у Моны Лизы были, просто они частично выцвели, частично их стерли во время одной из небрежных реставраций еще до XIX века.

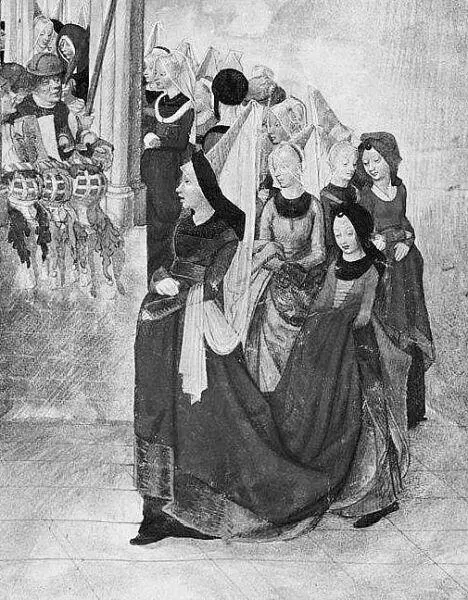

Изабелла Баварская, «Книга Королевы» Кристины Пизанской, 1410–1414 гг.

Похожая ситуация, по-видимому, и с другими картинами, которые приводят в пример в качестве отсутствия у средневековых модниц бровей. Большинство из них сейчас отреставрированы, и при желании их можно даже найти в интернете в хорошем качестве. И теперь видно, что брови у изображенных там женщин есть.

А заодно хочу привести здесь пару миниатюр, на которых изображена Изабелла Баварская, которой приписывается введение моды на сбривание бровей. Думаю, легко разглядеть, что изображается она всюду тоже с бровями. Учитывая ее репутацию женщины суетной и тщеславной, охотно верю, что именно она могла ввести в моду выщипывание бровей в ниточку. Но утверждать с уверенностью не могу, не находила таких данных.

Беременные платья

Легенда о средневековой моде на беременность имеет некоторые основания. Как минимум она соответствует культу Девы Марии, о котором речь пойдет немного дальше. Материнство было высшим предназначением женщины и ее естественным состоянием.

Но одновременно, если внимательно рассмотреть средневековые портреты и миниатюры, окажется, что конкретно беременных женщин там изображали крайне редко. И почти все они – либо Дева Мария, либо святая Анна, беременная самой Марией.

Если же взять самые известные картины, которые обычно демонстрируются для примера «беременной моды» – «Портрет четы Арнольфини» и изображение святой Екатерины кисти Яна ван Эйка – то прежде всего стоит заметить, что обе эти картины написаны одним художником. Обе изображенные дамы стоят, слегка выпятив живот вперед, а к животу у них прижато их приподнятое платье. Собственно, за счет толстых складок этого платья большая часть живота и появляется.

Портрет четы Арнольфини, Ян ван Эйк, 1434 г.

Святая Екатерина, Дрезденский триптих, Ян ван Эйк, 1437 г.

Ева, Гентский алтарь, Ян ван Эйк, 1432 г.

«Турнирная книга Рене Анжуйского», Фландрия, вторая половина XV в.

Свадьба Луи де Блуа и Марии Французской, Фландрия, 1480–1483 гг.

Если посмотреть на его же Гентский алтарь, а конкретно на изображение Евы, становится понятно, что идеальным женщинам ван Эйка никакая подушечка на животе и не нужна – у Евы довольно широкие бедра и округлый живот. Это изображение перекликается и с другими картинами средневековых и ренессансных художников, где нарисованы обнаженные женщины – у них практически у всех очень округлый животик, причем часто при наличии достаточно стройной талии – округлость начинается ниже.

Скорее всего, это действительно связано с тем, что средневековая женщина была в первую очередь матерью, поэтому и в фигуре важны были не нынешние спортивные плоские животы и узкие бедра, а крепкий таз и живот, способный выносить ребенка.

Свадьба. «Рено де Монтобан», манускрипт, Брюгге 1467–1469 гг.

Для примера приведем еще несколько картин других художников, где дамы так же, как у ван Эйка, прижимают к животу толстую складку своего приподнятого платья. Есть также картины, где они прижимают эту складку к боку, чтобы было понятно – это было нужно для удобства, чтобы не наступать на юбку, а не для того, чтобы изобразить беременность.

Но почему же дамы стоят и идут, выпятив живот вперед? Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю обратить внимание, что так же стоят и многие средневековые мужчины. На картинах XV века это не очень заметно из-за особенностей мужской моды – жесткие складки верхней одежды скрывают фигуру. А вот на миниатюрах XIV века мужчины изображены в облегающей одежде, поэтому видно, что они так же, как женщины, слегка выпячивают живот, отклоняют спину назад и опускают плечи. У такой осанки есть даже специальный термин, который на русский язык можно перевести как «готическая сутулость».

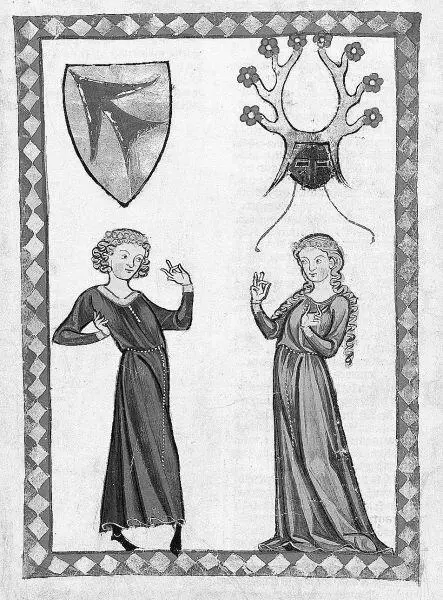

Генрих фон Штретелинген, «Манесский кодекс», Цюрих, ок. 1300 г. Мужчина, так же как и его дама, демонстрирует прекрасный образец «готической сутулости».

Причина проста. Дело всего-навсего в обуви. Теоретически этот вопрос можно было обсуждать бесконечно, были версии и о том, что такой стиль изображения символизировал языки пламени, и что люди сутулились все из-за того же рахита (когда-нибудь я напишу книгу о средневековой еде, где наконец смогу подробно рассказать, почему средневековые аристократы не могли быть ни рахитичными, ни хилыми – нам бы есть столько мяса!). Но когда стали реконструировать средневековую обувь и попробовали ее носить, все вопросы касательно «готической сутулости» отпали сами собой.

Дело в том, что обувь как минимум до XVI века была вовсе не такой, как сейчас. Она была тонкой и мягкой, с очень тонкой плоской подошвой. А ходить в ней надо было не по мраморной плитке или хотя бы тротуарам, а в основном по земле, камням, колдобинам и т. д. Средневековые улицы не были образцом чистоты и удобства, а про дикую природу и говорить нечего.

Поэтому в Средние века люди ходили не как сейчас с пятки на носок, а с носка на пятку. То есть, вытягивали ногу, сначала ставили носок, как бы прощупывая, куда встают, и только после этого опускали пятку. Такая манера ходьбы и сейчас сохраняется у тех народов, которые ходят босиком или в самодельной обуви. И фигура при такой походке сразу приобретает черты «готической сутулости».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: