Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти

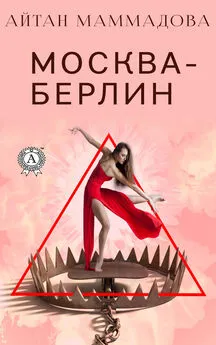

- Название:Москва – Берлин: история по памяти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иностранная литература

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание

Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.

Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.

Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.

Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.

А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.

В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.

В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.

Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.

Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».

В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.

В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».

И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».

Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кник сказал, что почти ежедневно к нему приходят гости, в основном в американской или английской форме. Это его бывшие еврейские ученики. Все они говорят слова благодарности. За что? Я могу только объяснить, за что сам был ему благодарен. В те годы Райнхольд Кник был единственным человеком, который казался воплощением немецкого идеализма, знакомого мне только по книгам; начиная с 1933 года все труднее становилось верить, что этот идеализм в принципе может существовать.

Впрочем, Кник был пусть и не совсем обычным, но все же довольно типичным представителем своего профессионального сословия. Почти всех учителей, у которых мне довелось учиться, без труда можно было разделить на две большие группы. На нацистов и не нацистов? Ничего подобного — разграничительную линию следовало искать в другой области.

Представители первой группы были аккуратными чиновниками, хорошо осознающими свой долг — не больше, но и не меньше. Не важно, преподавали ли они латынь или математику, немецкий или историю. Как правило, они приходили на урок, хорошо подготовившись, и выполняли предписанный минимум. Если они не доставляли нам неприятностей и не задавали слишком много, мы тоже вели себя корректно. Относились мы друг к другу с безразличием.

Учителя другого типа тоже были не бог весть какими увлеченными педагогами. Но в них угадывалась сильная страсть. В юности они мечтали о совершенно других профессиях: хотели быть учеными или писателями, музыкантами или художниками. Но мечта не осуществилась, не важно, по какой причине. И вот в конце концов их жизненные метания завершились школой, или же они в ней случайно застряли, да так и не выбрались. Но это не мешало им по-прежнему любить музыку или литературу, мечтать о науке или искусстве, восхищаться то французским остроумием, то английским менталитетом. И эта любовь, эта мечта, это восхищение помогали им, обреченным ежедневно возиться с детьми и подростками, находить силы для преодоления душевной горечи и отчаяния.

Разумеется, они не всегда тщательно готовились к занятиям и без зазрения совести то и дело отклонялись от школьной программы. Мы были им за это благодарны. Ибо то, что они между делом рассказывали на уроках, никогда не было скучно и пробуждало фантазию. А иногда — даже приводило нас в полный восторг.

Фриц Штайнек был одним из таких энтузиастов. Для него не существовало ничего, кроме музыки. Не важно, говорил ли он про ораторию Гайдна, песню Шуберта или оперу Вагнера — его рассказ всегда отличался необычайной энергией и страстью. Ему было просто необходимо — по крайней мере, так нам казалось — убедить нас в том, что тот или иной пассаж Моцарта или Бетховена великолепен и чтобы мы поняли почему. Штайнек с теплотой и благодарностью относился к каждому, кто интересовался музыкой всерьез, вне зависимости от того, какой этот ученик был национальности. Не помню, чтобы на его уроках звучали нацистские песни. <���…>

Как-то раз ученики, которые умели играть на инструментах, должны были продемонстрировать, чего они достигли, а один из них — кстати, еврей, — в отличие от прочих, исполнявших классические вещи, начал бренчать какой-то пошлый шлягер, и мы испугались, что Штайнек его строго осадит. Но случившееся не возмутило его, а только огорчило. Он тихо сказал: «Это плохая музыка. Но ведь и плохую музыку можно сыграть прилично». Он попросил дать ему ноты, брезгливо, кончиками пальцев, взял их и сел к пианино: он не считал ниже своего достоинства сыграть нам шлягер. Это был блестящий педагог и прекрасный человек.

Для полноты картины добавлю то, что я узнал только теперь, в июле 1982 года: учитель музыки Штайнек долгие годы состоял в НСДАП и был довольно активным ее членом. Узнал я о нем и кое-что еще. В гимназии имени Фихте было принято ежегодно на прощание выпускникам петь песню «Расставанья час», исполнял ее школьный хор. Песня была написана в 1848 году на слова Гофмана фон Фаллерслебена, и тут вдруг обнаружилась деталь, нанесшая этому произведению фатальный урон, — оказалось, что эту песню сочинил еврей, Феликс Мендельсон-Бартольди. Штайнек нашел выход из этой щекотливой ситуации: недолго думая, он написал на старый текст новую мелодию. Ведь он годами старался внушить нам, что самое прекрасное на свете — это музыка, и, тем не менее, ничто не помешало ему «очистить» эту песню от еврейских корней, так сказать ее «аризировать». Почему он решился на это? Что его заставило? Точно не неведение и не любовь к музыке, скорее уж честолюбие и тщеславие. Или он хотел понравиться директору, этому «золотому фазану» Хайнигеру?

Упомянутый Хайнигер, единственный среди всех учителей, выказывал себя на уроках усердным и даже фанатичным национал-социалистом. Но мы бы ни за что не перепутали его ни с кем из рядовых нацистов. В манерах этого полнеющего лысоватого человека лет пятидесяти не было ничего бравого, военного. Ему явно больше подошла бы вальяжность генерала. Между делом он давал понять, что знает о новом государстве несравненно больше, чем можно было узнать из газет. Что он не какой-нибудь заурядный нацист, а человек, принадлежащий к элите посвященных, — вот каким мы должны были его воспринимать.

В нашем классе Хайнигер вел историю. Он много говорил и редко устраивал контрольные. Хотел, чтобы его воспринимали как университетского преподавателя, а не как сторонника школярской зубрежки. Обращался он с нами вежливо, словно мы уже были студентами. Ученикам-евреям тоже не на что было пожаловаться, и мне меньше всех: он был со мной приветлив, никогда не гонял по датам (за что я был ему особо благодарен). Хайнигер считал, что у меня неплохо получается толковать историю. Иногда даже беседовал со мной, как с равным. Правда, это был лишь тактический ход: он хотел услышать мое мнение, чтобы затем эффектно опровергнуть его с национал-социалистических позиций, что ему, конечно, без труда удавалось.

Однажды Хайнигер сообщил, что ученики еврейской национальности освобождаются от следующего урока. Как потом выяснилось, этот урок был посвящен критике «мирового еврейства». На оценках, которые он выставлял, его отношение к евреям никак не сказывалось: у меня по истории была твердая четверка, даже в аттестате зрелости. Выше оценки по этому предмету у нас в классе не было ни у кого. Он был справедлив, этот Хайнигер. Но если бы, скажем, власти предержащие распорядились, чтобы евреи во время урока стояли или если б им разрешалось переступать порог школы только босиком, он без колебаний и в точности исполнил бы это предписание и, конечно, в самых корректных выражениях объяснил бы, почему это необходимо на данном историческом этапе.

Нет, нам не приходилось ходить по школе босиком, так далеко дело не зашло, зато наши черепа измерили, впрочем, не только наши, но и некоторых учеников не евреев. Измерения происходили на уроке расовой теории. Предмет, введенный в программу в так называемом Третьем рейхе, вели учителя биологии, в нашем случае это был не лишенный разума человек. К новой науке он относился без энтузиазма. Утомлял нас бесконечными сведениями о неандертальцах и других доисторических людях. У него явно не было никакой тяги заниматься вопросом, который должен был стать основой нового предмета — неполноценностью не арийцев, то есть евреев. Предполагалось, что свою лепту в решение этого вопроса внесут упомянутые измерения черепа. Они осуществлялись в соответствии с инструкцией из учебника, чтобы с безупречностью научного метода определить, к какой расе принадлежит измеряемый.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: