Ариф Алиев - Иран vs Ирак: история и современность

- Название:Иран vs Ирак: история и современность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского университета

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-211-04476-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариф Алиев - Иран vs Ирак: история и современность краткое содержание

Для специалистов-историков, преподавателей и студентов, всех интересующихся живой историей Востока.

Иран vs Ирак: история и современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

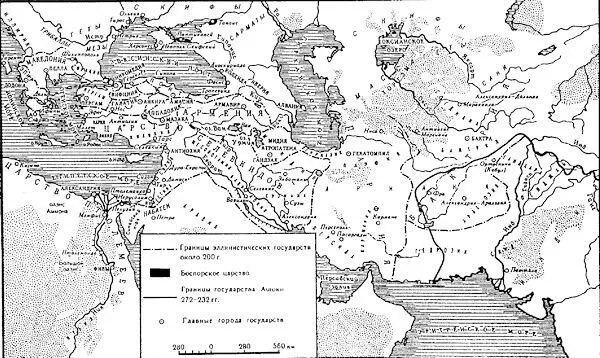

Основателем Парфянского государства считается Аршак (греч. — Арсак), «человек неизвестного происхождения, но большой доблести», как писал о нем римский историк Юстин (II–III вв.) [13] Цит. по: Зеймаль Е.В. Парфия и Греко-Бактрийское царство // История древнего мира. [Кн. 2] Расцвет древних обществ / Под ред. И.М.Дьяконова и др. М.: Наука, 1982, с. 474.

. Вместе со своим братом Тиридатом он был вождем парнов и, возможно, являлся сатрапом бактрийских греков. По одной из версий, сатрап Парфии Андрагор восстал против Селевкидов примерно в то же время, что и бактрийцы, но после нескольких лет царствования был побежден парнами под предводительством Аршака, опиравшегося на союз племен дахов [14] Фрай Р.Н. Наследие Ирана // Культура народов Востока. Материалы и исследования. М.: Наука, 1971, с. 245.

. Это событие может быть отнесено к 246 г. до н. э. С этого момента Бактрия и Парфия окончательно отделились от государства Селевкидов, и преемникам Аршака на троне — Аршакидам (греч. — Арсакидам, араб. — Ашганидам) в ходе многотрудной борьбы против Селевкидов и могущественного Рима удалось создать новую мировую державу — Великую Парфию. 247 г. до н. э. стал первым годом Парфянской эры. Столицами государства, по мере расширения его границ, последовательно были Ниса, Дара, Гекатомпил, Экбатаны и Ктесифон на р. Тигр.

Сам Аршак погиб во время военного похода, и новым царем был провозглашен Тиридат, принявший имя Аршак II (246–211 гг. до н. э.) [15] Имя Аршак принималось многими последующими царями династии и являлось составной частью легенд на их монетах, что затрудняет точную идентификацию парфянских правителей. Вообще же это имя истолковывается либо как название рода, от авестийского ареша «медведь», либо как «муж», «герой» от слова аршан, что более вероятно [ Фрай Р.Н. Наследие Ирана // Культура народов Востока. Материалы и исследования. М.: Наука, 1971, с. 245].

. Аршакиды возводили свой род к ахеменидскому царю Артаксерксу II. Эта генеалогия являлась искусственной, хотя Аршакиды предпринимали все, чтобы сделать ее правдоподобной. Средневековая иранская традиция приписывала Аршакидам происхождение от легендарного героя Сийавуша, сына Кай Кавуса.

Подлинным основоположником могущества Парфянского царства стал Митридат I (Аршак VI). В годы его царствования (ок. 171–138/37 гг. до н. э.) государство Аршакидов превратилось в мировую державу. Около 151 г. до н. э. он захватил Мидию, а в завоевательных походах на восток дошел до границ Индии. Летом 141 г. Митридат I вступил в Селевкию на р. Тигр, а через год в Вавилонии разбил и захватил в плен селевкидского царя Деметрия II Никатора. После этой победы Митридат I мог рассматривать себя в качестве наследника как Ахеменидов, так и Александра Великого. Парфяне стали хозяевами всего Иранского нагорья и Месопотамии [16] Фрай Р.Н. Наследие Ирана // Культура народов Востока. Материалы и исследования. М.: Наука, 1971, с. 251.

.

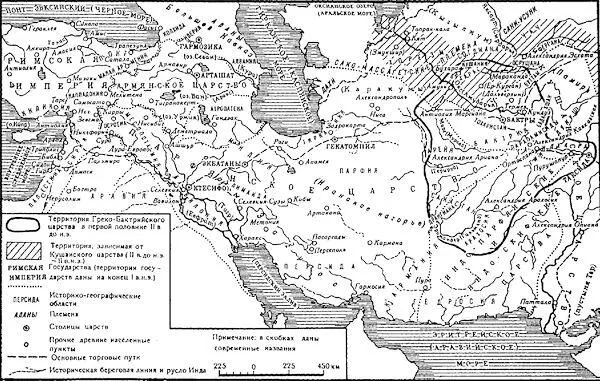

Эллинистические государства

Средняя Азия, Парфия, Греко-Бактийское царство

При преемниках Митридата I, его сыне Фраате II и брате Артабане II, часть завоеванных Парфией территорий была утрачена, однако царь и Митридат II вновь восстановил могущество государства, став первым парфянским правителем, отчеканившим на своих монетах титул «царь царей». К концу своего правления (ок. 124-88 гг. до н. э.) Митридат II подчинил себе Великую Армению, где правил Артавазд, и взял в заложники юного царевича Тиграна, вскоре ставшего Тиграном II Великим, царем Армении (ок. 95–56 гг. до н. э.). Впоследствии родственная Аршакидам парфянским династия армянских Аршакидов (Аршакуни) станет правящей в Армении.

В период расцвета (I в. до н. э.) границы Великой Парфии простирались от гор Гиндукуша и реки Инд на востоке до Месопотамии на западе и включали в себя, в частности, практически всю территорию современного Ирана. Весь этот и последующий периоды развития Парфянского царства сопровождался его острым противостоянием Риму. Последний долго не считал Аршакидов главной силой на Востоке, и так продолжалось до середины I в. до н. э. В мае 53 г. до н. э. в битве при Харране (римляне называли этот город Карры) войска парфянского царя Орода II наголову разбили 40-тысячную армию знаменитого Марка Лициния Красса, победителя Спартака, который после окончания срока консульства получил в управление на пять лет провинцию Сирию (54 г. до н. э.) [17] Название «Сирия» — греческое. Оно является передачей в сокращенной форме слова «Ассирия» (др. — перс. — Атурайа). Сами жители Месопотамии называли Сирию «Заречьем» (аккад. — Абир-нари), так как она располагалась за рекой Евфрат.

. Остатки разгромленного войска, около 14 тыс. человек, бежали в Сирию, а сам Красс погиб в бою.

После этой битвы и до падения Парфии, т. е. без малого три столетия, Парфия и Римская империя провели в перманентных войнах между собой. Широкомасштабные парфянские войны вели многие императоры Рима: Октавиан Август (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.), Тиберий (14–37), Нерон (54–68), Траян (98-117), Септимий Север (193–211). Военные действия шли с переменным успехом, так как население восточных владений Рима видело в парфянах потенциальных освободителей, в то время как жившие на западных границах Парфии народы, попавшие под власть Аршакидов, часто питали надежды на помощь римских легионов.

Первое и второе столетия нашей эры оказались для Парфянского государства очень тревожными: последние Аршакиды оказались неспособными предотвратить или хотя бы замедлить начавшийся процесс децентрализации, а постоянные войны с Римом окончательно ослабили страну. Достаточно сказать, что римляне трижды захватывали последнюю столицу Парфии — Ктесифон — при Траяне в 116 г., при Марке Аврелии около 164 г. и при Септимий Севере в 198 г. Соседняя с Ктесифоном Селевкия была разрушена римлянами в 165 г. Некогда могущественная держава оказалась на краю гибели, и нужен был лишь один решающий удар, чтобы она пала. И этот удар был нанесен, но не извне, что, казалось, было более естественным, а изнутри. Такой удар нанесли правители Парсы, древней родины династии Ахеменидов, сатрапии, находившейся под властью Аршакидов [18] Слова «Персида», «Персия», «перс», «персидский» мы унаследовали от греков, а название провинции в форме Фарс и производные от него слова «фарси», «фарсидский» и др. арабского происхождения. В русском языке обе эти формы синонимичны и часто дублируют друг друга.

.

Благоприятные природно-климатические условия Парса дали возможность местному населению более трех тысячелетий назад развивать земледелие, ремесла и торговлю, способствуя тем самым формированию персидского этноса, совершенствованию его языка, материальной и духовной культуры. Здесь находились древние Пасаргады — одна из столиц Ахеменидов и место коронации их царей [19] Свое название Пасаргады получили, по разным версиям, либо по наименованию племени пасаргадов, в которое входил род Ахеменидов, либо от древнеперсидского Парсогард (или Парсоврдана, т. е. «город парсов»), либо по эламскому названию этой местности — Патракаташ. Царский двор Ахеменидов осень и зиму проводил в Вавилоне, лето — в Экбатанах, весну — в Сузах, а время больших праздников — в Персеполе или в Пасаргадах.

. Пасаргады были построены ахеменидом Киром II и не были городом в современном смысле слова. Это был комплекс различных дворцовых зданий и культовых сооружений. Еще одной столицей Ахеменидов был другой «город персов» — Персеполь, заложенный в 520 г. до н. э. Дарием I в 43 км от Пасаргад. В конце 331 г. Персеполь был захвачен и разграблен Александром Македонским, а весной 330 г. до н. э. по его приказу сожжен дотла. На расстоянии нескольких километров от Персеполя на берегу реки Пул вар находился г. Истахр (Стахр).

Интервал:

Закладка: