Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции

- Название:Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции краткое содержание

Пути развития химии. Том 1. От первобытных времен до промышленной революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако эту мысль о полной потере индивидуальности трудно было понять, поскольку уже в древности знали, что, например, железо может выделяться из оксида в своем прежнем виде. Эмпедокл предполагал, что сложные вещества "так должны были бы смешиваться, как если бы... были совершенно тонко растерты, размолоты в порошок и смешаны друг с другом так, что нельзя отделить вручную одну частицу смеси от другой" [20, с. 1844].

Для Аристотеля такое объяснение, как и истолкование образования новых веществ с новыми свойствами в рамках атомистических представлений, было недостаточным. Он считал, что при смешении должно происходить "равное распределение" взаимодействующих "тел". Поэтому и при образовании "соединения [смеси]... входящая в него часть воды должна оставаться водой". Более отчетливо об этом говорится в приводимом далее отрывке: "Когда что-нибудь соединяется друг с другом, все содержимое смешанного становится единым. Но это происходит не так, как будто вещи собирают в кучу, а так, как образуются слоги. Слог представляет собой иное качество, чем его элементы — буквы..." [20].

Свойства и превращения элементов

Новая сущность — "нечто иное", возникающее в результате взаимодействия "тел",- была центральной проблемой учения Аристотеля о качественных ("химических") изменениях при соединении веществ. "Его учение об элементах,- отмечает И. Штрубе,- прежде всего было направлено на то, чтобы выявить суть происходящего при возникновении веществ и их превращениях, рассмотреть появление при этом новых качеств, а также преодолеть механистический подход в теориях, выдвинутых ранее" [20].

Аристотель предполагал, что существует первичная "субстанция", из которой возникает "вещество какого-либо чувственно воспринимаемого тела". Оно не распадается, но находится в постоянном соединении вследствие присущих ему противоположностей. Это первоначальное вещество было для Аристотеля неделимым и представляло собой причину появления противоположных свойств вещей, таких, например, как "теплота" и "холод" [20].

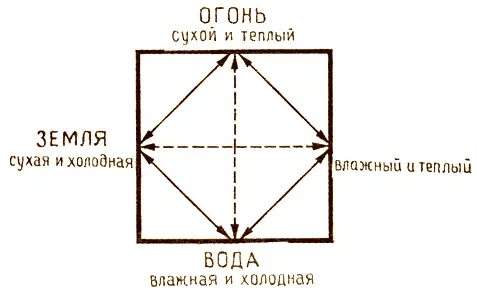

Аристотель пытался по-новому определить первоэлементы на основе их чувственного восприятия. Таким образом он выделял на основе осязания следующие пары противоположных качеств материи: теплое — холодное, сухое — влажное, тяжелое — легкое, жесткое — мягкое, вязкое — хрупкое, шероховатое — гладкое, толстое — тонкое. Среди этих пар он придавал особое значение следующим противоположностям: теплое — холодное и сухое — влажное. Эти четыре свойства материи представлялись ему четырьмя основными "принципами", которые могут включать в себя и различные иные противоположности. Четыре основных принципа образуют четыре комбинации качеств: теплое — сухое, теплое — влажное, холодное — сухое и холодное — влажное (комбинации теплое — холодное и сухое — влажное исключаются, так как представляют собой противоположные свойства).

Материальным воплощением этих комбинаций качеств Аристотель считал элементы Эмпедокла. Огонь — теплый и сухой, воздух — теплый и влажный, вода — холодная и влажная, земля — холодная и сухая. Таким образом первичные элементы были определены с помощью важнейших свойств материи — теплоты, холода, влажности и сухости. Каждый из первичных элементов характеризовался сочетанием двух из этих свойств. Следовательно, Аристотель уже отчетливо представлял себе "смешение", как мы подчеркивали, в виде процесса образования нового вещества со специфическими свойствами. Механизм этого процесса он описывал следующим образом: "Например, воздух образуется из огня в том случае, если из двух свойств огня меняется лишь одно: огонь — теплый и сухой, воздух — теплый и влажный. Следовательно, стоит сухому превратиться во влажное — и образуется воздух. Вода же возникает из воздуха тогда, когда теплое становится холодным" [20а]. По мнению Аристотеля, из воздуха и воды может образоваться даже земля, "если огонь потеряет свое тепло, а вода — влажность", а из соединения огня и воды возникает воздух, когда вода лишается холода, а огонь — сухости [20, с. 1845 и сл.]. Эти "элементы", или "идеальные типы материи", Аристотель представлял себе как воплощение четырех основных качественных принципов. Принципы (сухой, холодный, влажный и теплый) являлись одновременно и потенциальными возможностями существования различных видов материи. В основе каждого вида материи непременно лежала борьба между противоположными принципами (сухой — влажный, теплый — холодный). Таким образом, все многообразие вещественного мира возникло из четырех основных "элементов" в результате их смешения. Важнейшие качества каждого вещества определялись преобладающим в нем "элементом". Например, по мнению Аристотеля, металлы были образованы в основном землей, но "примеси" воды в них было больше, чем в камнях. Свойства металлов определяют преимущественно принципы — "сухое" и "холодное", но "сухое" преобладает. Эти принципы присутствуют также в воде, огне, земле. Meталлы приобретают "сухость" в результате того, что огонь теряет тепло, а их "холод" — от воды.

Натурфилософское обозначение взаимопревращений четырех 'элементов' в результате изменений их противоположных признаков

Сравнение представлений Аристотеля со взглядами его предшественников показывает, что он принял во внимание многие сделанные до него умозаключения, например учение Эмпедокла о борьбе противоположностей и об "элементах", гипотезу о возникновении и распаде веществ. Однако философская система Аристотеля не могла бы стать завершением этапа наивысшего развития знания, если бы она заключалась лишь во всеобъемлющем обобщении и осмыслении взглядов предшествующих философов. Аристотелю удалось с единой точки зрения рассмотреть проблемы соединения веществ и приобретения ими новых качеств. Кроме того, Аристотель объединил положения учения Платона о первичных элементах и о противоположностях. Борьба противоположностей, по мнению Аристотеля,- самостоятельная движущая сила, определяющая природу материи. Аристотель обогатил также представления о возникновении и превращении веществ диалектическими воззрениями о потенциальных возможностях и реальных качествах материи.

Таким образом, Аристотелю удалось сдвинуть с "мертвой точки" представления о качественных изменениях как о процессе механического смешения, происходящего при образовании или превращении веществ [20, с. 1847]. Кроме того, понятие качественных изменений Аристотель сделал краеугольным камнем своей теории, однако он практически игнорировал количественное рассмотрение превращений. В истории развития натурфилософских систем часто случалось, что стремление к познанию определенных явлений мешало заметить иные важные закономерности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: