Семен Резник - Цареубийство. Николай II: жизнь, смерть, посмертная судьба

- Название:Цареубийство. Николай II: жизнь, смерть, посмертная судьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907115-06-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Резник - Цареубийство. Николай II: жизнь, смерть, посмертная судьба краткое содержание

Цареубийство. Николай II: жизнь, смерть, посмертная судьба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

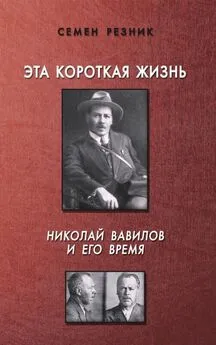

Кто был учителем Трофима Денисовича?

О Н.И. Вавилове мы знаем, кто были его учителя, чем он был обязан каждому из них. А о Лысенко? Своим учителем он называл И.В. Мичурина. Однажды он приезжал к Мичурину в Козлов, но по одним сведениям, после короткого разговора чем-то рассерженный Мичурин палкой выгнал его из своего кабинета, а по другим — он заперся и отказался его принимать, так что Трофиму Денисовичу пришлось уехать, не повидав «учителя». Интересно было бы проверить эти сведения по архивам Мичурина и Мичуринска. Однако автор книги о «неизвестном» Лысенко этим тоже себя не утруждал [385] Во время обсуждения моей книги о Н.И. Вавилове во Всероссийском институте общей генетики, выступил ученый, бывавший в Мичуринске и знакомившийся там с бумагами Лысенко, присланными им Мичурину с дарственной надписью. Он обратил внимание на то, что бумаги эти вымазаны в грязи. Обратившись за разъяснением к работнику архиву, он узнал, что И.В. Мичурин, получив от Лысенко этот подарок, скомкал его и выбросил в лужу. В его архив они попали после того, как их вытащили из грязи и высушили.

.

В книге читаем: «Что касается особенностей влияния на растение светового режима, то эту сторону стадийного развития (фотопериодизм у растений) детально исследовал коллега Т.Д. Лысенко по Гандже Н.А. Максимов». И дальше: «Так Т.Д. Лысенко открыл первый, ключевой в жизни растения этап развития, названный им стадией яровизации».

Вот это действительно новое! Но — неверное. По Животовскому, Лысенко — первооткрыватель и единственный исследователь стадии яровизации, а заодно и теории стадийного развития, тогда как «коллеге по Гандже» Н.А. Максимову отводится роль исследователя второй стадии — световой.

Можно лишь поражаться, какая бездна незнания стоит за этой короткой фразой. Николай Александрович Максимов никогда не был «коллегой Лысенко по Гандже». Крупнейший физиолог растений, он возглавлял отдел физиологии в ВИРе. С начала 20-х годов Максимов, ставил эксперименты по холодному проращиванию , исследуя — вслед за Гаснером, — воздействие низких температур на рост и развитие культурных растений. Им было выявлено и задокументировано, что воздействие холодом на ранней стадии ускоряет рост и развитие некоторых растений и сортов.

Лысенко пришел к аналогичным результатом позднее, хотя и вполне самостоятельно, ибо опубликованных работ Максимова не читал и лично с ним не был знаком. Новое слово Лысенко в значительной мере сводилось именно к слову, к простому и понятному термину — яровизация. Термин сразу попал в газеты, овладел массами, стал (по Марксу) материальной силой. Яровизация, а не какое-то холодное проращивание. Но суть была та же. Максимов, отмечал совпадение результатов Лысенко со своими собственными и не без оснований оспаривал у него приоритет. В марте 1933 года Максимов был арестован, сослан в Саратов, где работал в Институте зернового хозяйства. Тягаться с Лысенко он больше не пытался, а, напротив, высказывал похвалы «колхозному ученому», за что был щедро вознагражден. Репрессиям больше не подвергался. Стал директором Института физиологии им. К.А. Тимирязева, академиком, был награжден орденом. А для автора книги о «неизвестном» Лысенко Максимов — его коллега по Гандже, исследовавший световую стадию!

Кстати о фотопериодизме. Это явление было открыто американцами Аллардом и Гарнером, а в России его изучал большой коллектив ученых под руководством Н.И. Вавилова, организовавшего географические посевы по всей стране. Именно эти опыты по системе Вавилова, а вовсе не яровизация, позволили выявить сорта и культуры, которые ускоряют свое развития при долгом световом дне и могут быть продвинуты далеко на север. Параллельно с этим Г.С. Зайцев, в Средней Азии, выявил формы египетского хлопчатника, которые ускоряли развитие при укороченном дне. Их удалось вовлечь в скрещивания и вывести сорта тонковокнистого хлопчатника, которые плодоносили в условиях Средней Азии. Это было стратегическое сырье: оно шло на изготовление парашютов.

Ну, а кто был истинным коллегой, вернее руководителем Лысенко в Гандже? Имя Николая Федоровича Деревицкого в книге о «неизвестном» Лысенко не упомянуто. Между тем, именно Деревицкий поручил начинающему ученому опыты по возможному возделыванию бобовых культур зимой, для чего следовало выявить подходящие сорта и наилучшие сроки посева. Методику определения оптимальных сроков посева разработал Г.С. Зайцев, вавиловский «король» хлопчатника. Селекционная станция, которой руководил Зайцев, находилась под Ташкентом, но в Гандже, у Деревицкого, его друга детства, был ее опорный пункт, Зайцев туда наезжал. Так что идея производить посевы одних и тех же сортов каждые десять дней пришла Лысенко отнюдь не «сама собой», как он вспоминал впоследствии. Опыты он ставил под руководством Деревицкого, по методике Зайцева.

Обо всем этом в селектированном изложении д-ра Животовского не упомянуто.

Теорию стадийного развития г-н Животовский объявляет великим открытием, которое научные противники Лысенко замалчивали. Это неверно. Теорию стадийного развития никто не замалчивал. Особенно активно ее пропагандировал Н.И. Вавилов, и по очень простой причине: он лучше самого Лысенко понимал научный смысл этой теории, ее значение для селекции. Вавилов подчеркивал, что теория стадийности позволяет выводить скороспелые сорта путем скрещивания форм, имеющих короткую стадию яровизации, с формами, имеющим короткую световую стадию. Два поздних родительских сорта могут произвести ранний сорт. Для выявления таких форм требовалось «прогнать» через яровизацию тысячи сортов мировой коллекции, что и стало проводиться в вавиловском институте — ВИРе. Вавилов пытался вовлечь в эту работу самого Лысенко. Но тщетно. Вместо этого Лысенко, поддержанный наркомом земледелия Украины Шлихтером, затем наркомом земледелия СССР Яковлевым, а за ними и самим Сталиным, стал вводить яровизацию в широкую практику в качестве технического агроприема. Под яровизированные посевы отводились тысячи, потом десятки, сотни тысяч гектаров колхозных и совхозных полей; тысячи «передовиков» мочили семена в так называемых хатах-лабораториях. Массовые опыты проводились без должного контроля, потому их научная ценность равнялась нулю. Но Лысенко слал победные реляции властям в то время, как стекавшиеся к нему данные массовых опытов подвергались селективной обработке, точно так же, как теперь г-н Животовский селективно обработал исторический материал, дабы восславить «неизвестного Лысенко».

Тем временем практическая эффективность яровизации как агроприема была проверена в опытах профессорами Лисицыным и Константиновым. Опыты проводились в течение пяти лет (1932–1936) на 54-х сортоучастках в разных регионах страны. Испытывалось 35 сортов пшеницы и других зерновых культур. Как полагалось в научном опыте, яровизированные посевы сопоставлялись с контрольными. Оказалось, что в отдельные годы в отдельных районах отдельные яровизированные сорта приносят незначительную прибавку урожая (доли процента), в другие годы они дают убыль. Яровизированные посевы сильнее контрольных поражались твердой головней. Посевного материала для них требовалось в два раза больше, чтобы компенсировать потерю всхожести при перелопачивании «наклюнувшихся» семян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: