Ирина Свенцицкая - Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме

- Название:Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-9533-1198-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Свенцицкая - Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме краткое содержание

Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но людей привлекали не только зрелища. Многие в поисках лучшей участи переселялись из города в город. На дорогах империи можно было встретить самых разных людей, идущих пешком или едущих в повозках то в одном, то в другом направлении: ремесленники, купцы, площадные актеры, прорицатели, бродячие нищие философы, не говоря уже о посланцах императора и военных. Надгробные и посвятительные надписи дают нам многочисленные примеры переселений не только на временное, но и на постоянное жительство порой переселялись целыми семьями. Переселения приводили к сближению людей разных национальностей и социального положения. Стиранию сословных граней способствовало и то, что в провинциях, как и в Италии, рабы могли получить участки земли, завести семью. В городах создавались частные объединения, религиозные союзы, в которые иногда входили не только свободные, но и рабы. Особое положение составляли привилегированные рабы и вольноотпущенники, которых использовали в аппарате управления имениями, в качестве торговых агентов. А вольноотпущенники императоров, жившие в провинциях, являлись своего рода «глазами и ушами» центральной власти. Перед ними трепетали и их ненавидели не только бедные, но и богатые провинциалы. В I в. в условиях императорского террора многие из этих людей составили себе большие состояния прежде всего доносами. Тацит в начале своей «Истории», описывая обстановку в Риме в период разгула террора императоров из династии Юлиев — Клавдиев, а затем и при императоре Домициане, подчеркивал особую роль доносчиков: «Некоторые из них в награду за свои подвиги получают жреческие и консульские должности, другие управляют провинциями императора и вершат дела в его дворце. Внушая ужас и ненависть, они правят всем по своему произволу. Рабов подкупами восстанавливают против хозяев, вольноотпущенников против патронов» (I, 2). Доносы были распространены настолько, что в I в. наместник (префект) Египта издал обширный эдикт, ставивший своей целью упорядочение взимания налогов, исполнения повинностей, а также компетенции различных местных должностных лиц. Среди пунктов этого постановления было и специальное упоминание доносчиков. По словам префекта, «так как город (имеется в виду Александрия) почти обезлюдел от множества доносчиков и каждый дом находится в страхе, я категорически приказываю, чтобы обвинитель из аппарата царской казны, если он представил жалобу на основании заявления третьего лица, предъявил своего осведомителя, так чтобы и тот подвергался известному риску (имеется в виду ответственность за ложный донос. — И. С .)» [8] Об этом декрете см.: Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид. М., 1988. С. 17–18.

. Среди доносчиков было немало вольноотпущенников, одного из них мы уже встречали в истории гибели Цицерона: ими двигала зависть к выдающимся людям, ощущение собственной невписанности в интеллектуальную элиту (если они претендовали на принадлежность к ней), отсутствие нравственных традиций, порой чистая корысть. Характерна в этом отношении история императорского вольноотпущенника Флавия Архиппа, действовавшего в I в. в малоазийском городе Пруса и пользовавшегося расположением императора Домициана [9] История Флавия Архиппа изложена в переписке Плиния Младшего с императором Траяном, чьим представителем в начале II века в одной из провинций Малой Азии был Плиний. См.: Письма Плиния Младшего. М., 1983 (X, 58).

. Граждане Прусы, напуганные действиями доносчика, ставили ему почетные статуи как благодетелю города. Но и этого Архиппу показалось мало. В целях обогащения, он подделал завещание, был уличен в подлоге и приговорен наместником провинции к работе в рудниках. Однако он подал прошение императору, избежал наказания, которое даже не было отменено, объявил себя философом и продолжал заниматься доносами.

Распад гражданских связей, переселения, падение морали сказались и на связях семейных. Малоазийские надгробия первых веков нашей эры [10] Надписи разобраны в книге: Свенцицкая И. С. Фригийские надгробия; компьютерная обработка // Антиковедение на рубеже тысячелетий: междисциплинарные исследования и новые методики. М., 2000. С. 81 сл.

часто ставились при жизни владельца участка на кладбище с надписью — такой-то (или такая-то) «при жизни самому себе и жене (или мужу)». Довольно много, особенно в городах, было надгробий, поставленных только самому себе — т. е. у этих людей не было детей (или они были далеко) и других близких людей, которые могли бы обеспечить им похороны. На многих надписях, поставленных после приобретения участка и сооружения склепа, говорится, что кроме самого владельца в нем будут похоронены те, «кого он пожелает» — по-видимому, он собирался указать это в завещании, а к моменту постройки склепа у него не было родных или связь с ними была утрачена; в надписях семейных людей, приобретавших участок для могилы, обычно оговаривалась возможность захоронения детей. Одна надпись из города Афродисия над склепом, также поставленным при жизни, гласит, что в нем не должен быть похоронен никто кроме владельца склепа: ни наследники, ни преемники. Вероятно, этот человек порвал со своей семьей. На другом надгробии из того же города владелец склепа указывает, какие члены его семьи могут быть в нем погребены, и оговаривает при этом, что его жена может быть похоронена только в том случае, если останется его женой и родит сына. Это дополнение позволяет думать, что браки могли легко расторгаться и что наличие бездетных семей (как и в случаях с одиночными надгробиями) было настолько распространено, что муж специально подчеркнул необходимость для жены родить сына.

Некоторые частные письма, дошедшие из Египта, также говорят о непрочности семейных связей и привязанностей: в одном письме некто Мелас упрекает братьев своего покойного друга, чье тело он за свой счет привез к ним, что те «оставили тело без ухода» (т. е. не похоронили его должным образом: Лондонский папирус — Pap. Lond. I, 77).

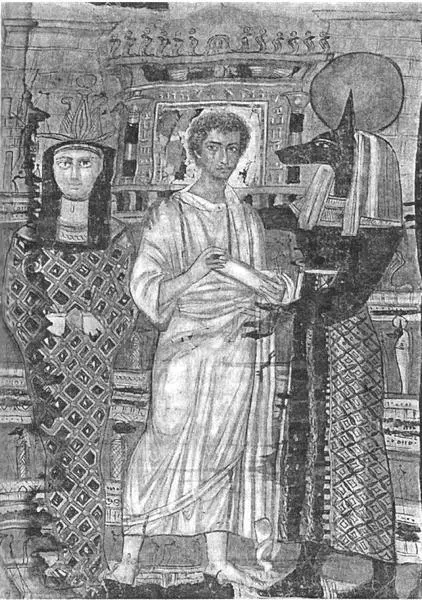

Препровождение в загробный мир.

Пелена с изображением умершего мужчины, богов Осириса (слева) и Анубиса (справа). (Холст, клеевая краска. Середина II в., ГМ ИИ, № 5749)

Все эти социальные и психологические сдвиги, хотя и проявлялись в действиях отдельных людей и групп, еще не стали ясно осознанным компонентом общественного сознания. Те, кто громил дома богачей во время голодных бунтов, когда обстановка менялась, ходили смотреть зрелища, устроенные на средства этих богачей; те, кто мог сочувствовать конкретным рабам, толпились у входов в амфитеатры, чтобы посмотреть, как рабы убивают друг друга на потеху публики. Стирание племенных различий не мешало неожиданным проявлениям в городах острой вражды к чужакам, которых начинали упрекать во всех бедах (примером этому могут служить столкновения между греками Александрии и жившими там иудеями во время правления императора Клавдия; такую же необоснованную ненависть толпы в отдельных городах будут испытывать на себе и первохристиане в период распространения в Римской империи нового вероучения).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: