Вера Ковалевская - Кавказ и аланы

- Название:Кавказ и аланы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Ковалевская - Кавказ и аланы краткое содержание

Кавказ и аланы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К интересным наблюдениям указанный подход привел К. Рандсборга, рассмотревшего 944 погребения с 10 000 вещей эпохи ранней бронзы из Дании, [Randsborg, 1972, с. 565–570], распределенных по пяти локальным вариантам и трем хронологическим периодам. Весь материал из погребений, разделенных дополнительно на мужские и женские, характеризовался весом бронзовых вещей в каждом погребения (в нашем случае мы предпочитаем брать количество вещей) и фактом наличия золота. Анализ этого цифрового материала (с привлечением методов математической статистики) показал, что могут быть выделены определенные группы погребений (четыре для мужских, три для женских), причем социальный статус мужчин относительно выше, чем у женщин (это же наблюдается в Уллубаганалы); погребения, содержащие золото, богаче и по наличию бронзовых вещей (аналогично — в Уллубаганалы), следовательно, вес (а также и количество) находок может служить основанием для подобного рода расчетов.

Уязвимость наших выводов заключается в небольшом объеме привлекаемых для подсчетов данных, но достоинство материала состоит в его целостности (могильник, пусть он и невелик, но раскопан полностью и является срезом сложной динамической системы) [7] Как справедливо говорил Колин Ренфру, «отдельное погребение может научить нас малому, но анализ всего могильника начищает нам говорить о рангах индивидуумов и о делении общества на группы» [Renfrew, 1973, с. 13].

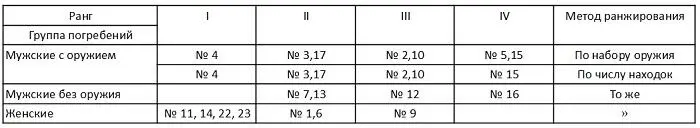

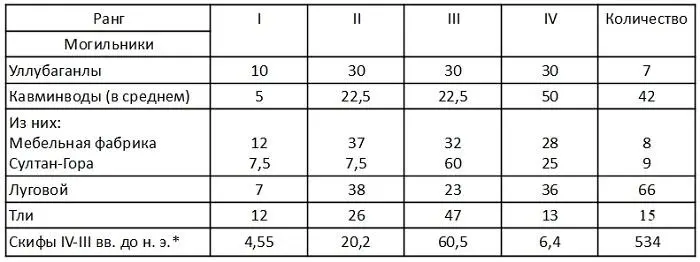

. Нами выделены группы, ранжированные на основании полноты набора вооружения у воинов (наличие коня или уздечки, лука со стрелами, иногда копья, топора-секиры, акинака или кинжала местного типа, боевого ножа) или по количеству вещей в мужских погребениях без оружия и в женских погребениях. Они проверены сопоставлением с материалами из северокавказских могильников примерно того же времени: Тли в Южной Осетии (15 комплексов скифского времени), Лугового (66 комплексов), Исти-Су (10 комплексов), Комаровского (5 комплексов), Моздокского (2 кургана) и комплексов VII–VI вв. до н. э., происходящих из района Кавказских Минеральных Вод (42 комплекса, частично опубликованные, но в большей части известные по долевым отчетам и изученные в фондах музеев Северного Кавказа).

Эти материалы 140 воинских комплексов, проанализированных теми же методами, показали, что для VII–VI вв. до н. э. в среде воинов, принадлежащих к носителям кобанской культуры (или культурноисторической общности), наблюдалось уже достаточно четкое вертикальное членение на ряд групп-рангов. Надо полагать, что здесь стимулирующим для процесса стратификации фактором явились частые войны и освоение железа [Хазанов, 1979, с. 131–140]. В дальнейшем само членение общества стимулировало быстрое распространение инновации [Арутюнов, 1978, с. 47–48], в данном случае широкое вхождение в традиционную культуру (а набор оружия обычно весьма традиционен), железных, правильнее сказать, стальных орудий труда и оружия, более эффективных и престижных.

1-й ранг, или высший, — всадник (он может быть погребен с конем или только с уздечкой), вооруженный луком, акинаком или кинжалом, топором-секирой и боевым ножом. В эту же группу мы включаем воинов, у которых в наборе оружия отсутствует не больше одного из названных компонентов. В делом воины 1-го ранга составляют от 5 до 13 %;

2-й ранг — конь отсутствует, три (в любом сочетаний) вида оружия;

3-й ранг — оружие двух видов: дальнего боя (лук ли копье) и ближнего (акинак или топор);

4-й ранг — один вид оружия — как правило, акинак.

На холмах, в горах и горных долинах

Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока.

А. С. ПушкинЧетверть века назад жарким июльским днем мы подъезжали к белым саманным. домикам станицы Змейской, спрятавшимся в тени абрикосовых и грушевых деревьев. За последние сто двадцать пять лет здесь ничего не изменилось. Тогда А. С. Пушкин описывал эти места так: «Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа» [Пушкин, 1978, с. 437]. Терека не было видно: он остался в стороне; справа «возвышалась огромная, лесистая гора» [Пушкин, 1978, с. 438], а перед ней — сменяющие друг друга невысокие холмы старой поймы Терека, покрытые выжженными солнцем чахлыми травами, с одинокими деревцами, в то иссушающе-жаркое лето они давали скудную тень.

Задача, поставленная начальником экспедиции Е. И. Крупновым, была четкой: небольшой кирпичный заводик разрушал катакомбы очень интересного аланского могильника XI–XII вв., нужно было их исследовать; раскопки вел аспирант В. А. Кузнецов, а мне и Д. В. Деопику, вчерашним студентам Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, поручили изучить поселение. Его следы по находкам керамики на поверхности были обнаружены первый же день разведочных работ на ближайших холмах.

Открыв старый полевой дневник, я нашла стершийcя ситуационный план и прочла: «11 июля на восточном холме заложен раскоп в сто квадратных метров». нем было зафиксировано, сколько рабочих принимало участие в раскопках, грунт, характер слоя, находки… Через день-другой после снятия «первого штыка» стало ясно, что экспедиции посчастливилось найти древнекобанское поселение, раскопки которого под общим руководством Е. И. Крупнова [Деопнк, Крупнов, 1961] продолжал Д. В. Деопик, а я, уже на другом холме, расположенном в непосредственной близости к могильнику, приступила к раскопкам селища аланской культуры, одновременного Змейскому могильнику [Деопик, 1961].

Змейское поселение явилось первым бытовым памятником кобанской культуры, почти полностью раскопанным археологами, поэтому значение этих работ переоценить трудно. Поселок занимал вершину небольшого холма на третьей террасе старой Терской поймы. Крутые склоны служили ему защитой. Небольшие наземные жилища, вытянутые вдоль края бугра, имели каменные фундаменты и турлучные (плетень, обмазанный глиной и обожженный) стены. Полы вымощены галькой или обмазаны глиной. В одном из домов была зачищена углубленная в пол печь. Во дворах располагались многочисленные (24) хозяйственные ямы колоколовидной и цилиндрической формы, 12 очагов. Найден гончарный горн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: