Вера Ковалевская - Кавказ и аланы

- Название:Кавказ и аланы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Ковалевская - Кавказ и аланы краткое содержание

Кавказ и аланы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поселение дало богатую коллекцию керамики, орудий труда, что позволило составить представление о хозяйстве населения, о роли в нем земледелия и скотоводства, об уровне керамического производства и металлургии, о наличии ткачества, костерезного дела и т. д. Однако Змейское поселение долгое время оставалось уникальным. Материалы, которые оно дало, ни с чем сравнить было нельзя. Прошел еще ряд лет, пока той же Северо-Кавказской экспедицией были начаты большие работы на кобанских многослойных бытовых памятниках более восточных районов — на Сержень-Юрте, Бамуте, Алхасте [Козенкова, 1977, с. 11 и сл.].

Наши представления углубились и расширились, стало возможным выявить определенную закономерность в расположении поселений: кобанское население выбирало естественно укрепленные места, освещенные солнцем холмы, вблизи воды, удобные для занятий земледелием и придомным скотоводством. Поселения пересекали мощеные улицы, застроенные большими наземными (площадью 80–100 кв. м) домами. Углы турлучных стен крепились столбами, а центральные подпорные столбы, углубленные в материке, поддерживали двускатные камышовые кровли. Стены изнутри обшивались тонкими досками, а понизу — дубовыми плахами. Полы были земляными, утрамбованными, иногда вымощенными черепками или галькой. Во дворах располагались многочисленные хозяйственные ямы и очаги.

Итак, долина Терека приоткрыла перед исследователями некоторые страницы своей древней истории. Но долгое время в нашем распоряжении не было кобанских поселений, исследованных в бассейне Кумы я Кубани. Эта лакуна оказалась заполненной в результате раскопок автора в 1977–1980 гг. в зоне строящегося Эшкаконского регулирующего водохранилища.

Раскопки многослойного поселения можно уподобить киноленте, пущенной в обратном направлении, ведь сначала раскапываются поздние слои, а затем — ранние. Вернуться вновь к последним кадрам, пройдя весь путь от них до первых, можно, лишь используя свою научную документацию: полевые дневники, чертежи, фотографии, описи находок, а также сами находки и то, что осталось на земной поверхности после раскопок, — борта раскопов, в которых напластования земли дают информацию о прошлой жизни, в каменные сооружения различных строительных периодов. Если при этом мы не поставили нужного вопроса вовремя или задали его в слишком общей форме, ответа нам уже не получить. Раскопки древних поселений особенно сложны и трудоемки. «Курганщик», даже обладающий многолетним полевым стажем, остановится в недоумении перед многослойным поселением, где основным строительным материалом была глина, а специалисту по древним городам Средней Азии покажется весьма сложной методика раскопок древнерусских городов, где хорошо сохраняется дерево.

Копать на Эшкаконе трудно: в культурном слое много камней. Сложенная насухо, то есть без скрепляющего раствора, древняя стена, разрушаясь, превращалась в сплошную хаотическую груду камней. Искусство археолога в данном случае заключалось в том, чтобы уловить порядок в этом хаосе: убрав все «лишние» — смещенные — камни, выявить сохранившиеся участки стены.

Исследовать памятник необходимо так, чтобы возможно более полно представить все этапы его существования.

Поэтому вся территория поселений и могильника, как это принято в полевой археологии, была разбита на квадраты 5×5 м, ориентированные по странам света. В каждом квадрате с севера и запада мы оставляли метровые контрольные бровки, которые потом зачерчивались (профили раскопа) и лишь после этого убирались. Раскопки проводили «штыками». В пределах каждого «штыка» камни, принадлежавшие либо вымостке, либо кладке, не снимали, в основании же «штыка» оставляли все камни, наносили на план и для каждого определяли нивелировочные данные, то есть глубину их местонахождения от общей для всего раскопа нулевой отметки.

Раскопки одновременно велись на нескольких квадратах, и поскольку любое из жилых и хозяйственных сооружений имело значительную площадь, то в каждый раскапываемый квадрат попадал только его небольшой, а иногда и маловыразительный участок.

Задача усложнялась тем, что поселение кобанской культуры было перекрыто средневековым поселением XII–XIII вв., которое, как и современные огороды здания, нарушило поверхность памятника (в частности, хозяйственными ямами). Здесь на одном мысу □следовательно существовало несколько археологических памятников: небольшой (около 450–500 кв. м), компактно расположенный поселок эпохи поздней бронзы (X?) IX–VIII (VII) вв. до н. э., состоящий из нескольких домов-усадеб; затем на рубеже VII–VI вв. до н. э. к западу от этого разрушенного временем и ставленного людьми поселка, в непосредственной близости от него, а частично и заходя на его территорию, существовал описанный выше могильник (площадью 350–400 кв. м), огражденный невысокой каменной стенкой и окруженный одновременными ему хилыми и хозяйственными сооружениями поселения, занимавшего уже площадь в много тысяч квадратных метров.

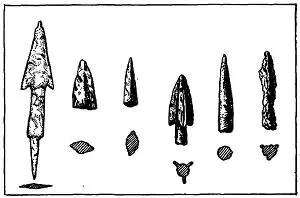

Вещи и керамический материал обоих поселений (далее мы будем называть их поздним и ранним) резко различались между собой. Достаточно сказать, что орудия труда и оружие раннего поселения — это только костяные и бронзовые экземпляры, а позднего — по преимуществу железные. Ранняя керамика каменномостско-березовского типа представлена лощеными красновато-палевыми, бурыми и черными сосудами с прочерченной геометрической орнаментацией, часты находки открытых сосудов типа мисок. Поздняя керамика имеет лощение худшего качества, место геометрической орнаментации занимают наколы и насечки, меняются форма и ассортимент сосудов; по аналогии с керамикой «з могильника она надежно датируется рубежом VII–VI — началом VI в. до н. э. Как мы уже говорили, поселение и могильник расположены в месте слияния реки Уллубаганалы и Эшкакона. Там ущелье заметно расширяется за счет конуса выноса и защищено с севера отдельно расположенным шпилем, венчающимся небольшой ровной площадкой, дополнительно по периметру «пленной каменной кладкой «насухо». Очевидно, эту «циклопическую» крепость можно считать убежищем древних кобанцев.

Конус выноса представляет собой наклонно (6–7°) расположенную поверхность с максимальной шириной 270 м, подрезаемую с запада Эшкаконом, а с севера — рекой Уллубаганалы. С востока она переходит в крутые (40–45°) лесистые склоны, по которым вьется достаточно широкая грунтовая дорога, выводящая из ущелья на альпийские пастбища (перепад высот составляет более 500 м). Судя по характеру рельефа, здесь же проходила и древняя дорога.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: