Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Богами-покровителями гимнасия были Гермес и Геракл. На празднике Гермее юноши соревновались в военном построении ( eutaxia ), выносливости ( philoponia ), мужественности ( euandria ) и физической подготовке ( euexia ); младшие ученики гимнасия состязались в беге с факелами. Призом был щит. В некоторых эллинистических гимнасиях атлетические соревнования включали в себя, в дополнение к классическим направлениям (бегу, борьбе, кулачному бою, панкратиону и бегу с факелами), военные дисциплины вроде умения обращаться с катапультой, дротиком, луком и сражаться со щитом и копьем. В зависимости от предпочтений гимнасиарха могли проводиться и необычные соревнования наподобие литературных.

На поздних этапах эллинистического периода в гимнасиях проводились лекции — чаще всего их читали философы и историки. Мужчины продолжали посещать гимнасии для физических тренировок и общения и во взрослом возрасте. Города, располагавшие достаточными средствами и значительным населением, имели более одного гимнасия; они не только располагались в разных местах, но и предназначались для различных возрастных групп. Обычно рабы и вольноотпущенники, равно как и потомки последних, в гимнасий не допускались; к другим лицам, которым был запрещен вход, относились мужчины, занимавшиеся проституцией, а в некоторых городах — торговцы, пьяницы и люди, считавшиеся безумными. В Александрии при Клавдии в гимнасии запрещено было заходить евреям. Таким образом, гимнасий был символом социальной иерархии и оставался таковым в течение всего имперского периода.

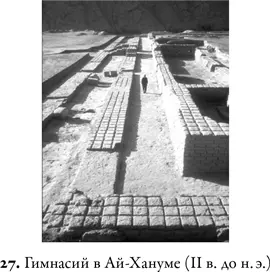

В эллинистический период гимнасий был не просто местом атлетической и, косвенным образом, военной подготовки. Он являлся центром социального взаимодействия граждан; за пределами материковой Греции он стал также символом эллинской культуры и одним из наиболее важных внешних признаков полиса. Гимнасии существовали в каждом крупном греческом городе вплоть до современного Афганистана. Один из крупнейших гимнасиев был раскопан в Ай-Хануме (Александрия на Оксе) в Бактрии (см. илл. 27). В начале II века до н. э. в Иерусалиме еврейских эллинизаторов от тех, кто остался верен иудейской религии, отличало именно посещение гимнасия. Когда фригийский Тирией стал претендовать на статус независимого полиса, он просил царя Эвмена II, помимо образования совета и установления законов, о создании гимнасия. Подобное представление сохранялось на протяжении всего имперского периода. В конце II века н. э. путешественник Павсаний удивлялся тому, что городок Панопей в Фокиде считался полисом, не имея гимнасия, театра и рыночной площади.

Словом эфебия обозначалась подготовка юношей, обычно 18–20 лет, под руководством государственных властей. Архаические формы воспитания, забытые в классический период, в эпоху эллинизма были возрождены как по военным соображениям, так и в качестве символа гражданского суверенитета. Например, древняя спартанская система подготовки агоге , которая была одним из условий получения гражданства, к IV веку до н. э. утратила свое значение. В 228 году до н. э. ее восстановление стало одним из основных преобразований царя Клеомена III, но в 188 году до н. э. Филопемен вновь ее отменил. Лишь в крайне консервативных регионах вроде Крита старые формы воспитания сохраняли внешнюю неизменность. В критских городах юноши собирались в «стаи» ( agelai ) под началом сверстника более высокого социального статуса; они занимались военным делом, борьбой, кулачными боями, бегом, охотой и танцами в полном вооружении. В другой консервативной области, Македонии, ритуалы и состязания, в которых принимали участие эфебы, сохранились до эллинистического периода.

В Афинах политическая нестабильность конца IV века до н. э. привела к упадку эфебии. Военное и гражданское воспитание юношей 18–19 лет уже не являлось обязательным. В правление Деметрия Фалерского (317–307 гг. до н. э.) такое образование было привилегией сыновей граждан, обладавших состоянием как минимум в 1000 драхм; в 306–268 гг. до н. э. эфебия не была обязательной, а подготовка длилась всего один год вместо двух. Лишь после гибели Македонской монархии, когда Афины вернули часть своих заморских владений и к эфебии были допущены иностранцы, количество эфебий вновь увеличилось: их стало больше 100, но менее 180. Значительный интерес общины к воспитанию знатной молодежи можно заметить в большом количестве почетных декретов, год за годом прославлявших тех добровольцев, кто успешно окончил свое обучение, продемонстрировав так или иначе достоинства, которых афиняне ждали от своих будущих сограждан и солдат, прилежание, выносливость, дисциплинированность, благочестие и уважение к традициям предков. Афинская эфебия соединяла в себе занятия спортом, военную подготовку и выполнение полицейских обязанностей в сельской округе, участие в древних религиозных обрядах и празднованиях памятных событий, а также подготовку к исполнению гражданского долга. Институт эфебии существовал во многих других городах и областях, где зачастую копировался афинский образец. Греки-переселенцы принесли его также в Анатолию, на Ближний Восток и в Египет.

В годы римского господства греческие города сохранили институт эфебии. Надпись из Амфиполя в Македонии, датируемая 24/23 годом до н. э., но содержащая закон начала II века до н. э., свидетельствует о важности подготовки эфебов для греческих городов. Они занимались, в первую очередь, спортом, до известной степени обучались использовать оружие (лук, пращу, дротик), а там, где имелась долгая традиция разведения лошадей, тренировались также и в верховой езде. За подготовкой эфебов наблюдал какой-нибудь представитель знати, и порой «главный эфеб» ( ephebarchos ) был его близким родственником. На эфебов продолжали возлагать функции поддержания порядка на территории полиса и защиты ее от разбойников. Однако главная задача эфебии в имперский период заключалась в создании с помощью религиозных ритуалов чувства самосознания, в воспитании местного патриотизма с помощью передачи исторической памяти, в усилении верности императору и в укреплении связей между членами имущего класса, сыновья которых могли посвятить такой подготовке год или два.

До III века н. э. институт эфебии оставался характерной чертой эллинской культуры даже в сердце Римской империи — в Италии. Август, побывав незадолго до своей смерти в Неаполе, наблюдал за тем, как эфебы этого греческого города тренировались в соответствии с традициями предков. Еще и в начале III века н. э. в маленьком беотийском городе Танагре было более 60 эфебов, разделенных на два «полка» ( tagmata ). Юноши соперничали в различных дисциплинах на восьми соревнованиях, что говорит об их приверженности традициям. Одно из состязаний состояло в имитации внезапной атаки пехоты и кавалерии ( prosdromai ) — реликт поры, когда целью эфебии была подготовка солдат. Другое древнее состязание юношей заключалось в том, чтобы перенести быка на определенное расстояние ( boarsion ). Эфебия оставалась, по крайней мере до начала III века н. э., важным инструментом социализации, подготавливавшим отпрысков знати к руководству общинами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)