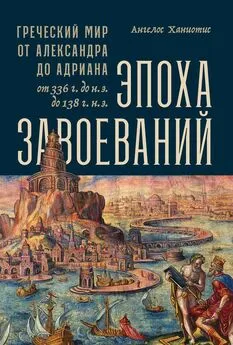

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Новые модели брака и новая роль женщин

В своей надгробной речи 430 года до н. э. в честь павших афинян Перикл практически ничего не сказал о женщинах: «Наивысшей похвалой для вас [женщин] будет, если вы не потеряете присущей вам женственной природы как супруги и гражданки, и та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу» [119] Фукидид. История. II.45 (пер. Г. А. Стратановского).

. Идеологически нагруженный призыв Перикла не может адекватно описать положение женщины в ранней Греции. Его слова определенно не соответствуют фактическому статусу его собственной супруги Аспасии — особы заметной и влиятельной. Оценить роль женщины в семье, обществе, экономике, религии и культуре сложно: она очень отличалась от места к месту. Но в целом женщины находились под опекой своих ближайших родственников-мужчин ( kyrios — господин): до брака — во власти отца или брата, в браке — мужа, во вдовстве — сына. В большинстве общин они не могли по своему собственному праву наследовать имущество. Они не занимали публичных должностей, за исключением жреческих. Женщины, рожденные в семьях граждан, передавали гражданство своим детям, так как в большинстве городов законным считался брак лишь между гражданами; однако сами они были исключены из политики. Естественно, некоторые женщины могли влиять на своих мужей. Иногда же женщины низкого социального положения, но занимавшиеся профессиональной деятельностью — кормилицы, прачки, кухарки и проститутки, — были более свободны передвигаться и пользоваться своим имуществом (в том числе совершая подношения богам), чем жены и дочери представителей имущих классов. Жизнь женщины в Греции до Александра была слишком разнообразной, чтобы считать ее просто существованием в тени мужчины.

Новый мир, появившийся после завоеваний Александра, привнес значительные перемены. Очень важным их ускорителем стала миграция. Увеличение в городах количества переселенцев привело к тому, что браки между мужчинами и женщинами с различным гражданством стали более частым явлением, нежели ранее. Такие внешние браки ( epigamia ) становились возможны благодаря соглашениям между двумя общинами. В городах, где легитимным признавался лишь брак между гражданами, дети от смешанных союзов продолжали считаться незаконнорожденными. Но, поскольку неисчислимое множество греков оказалось вдали от родных городов, имея мизерные шансы когда-либо в них вернуться или найти женщину из своего города, они перестали возражать против браков на эллинке с другим гражданством. Впрочем, те, кто служил в отдаленных гарнизонах, не имели иной альтернативы, кроме жены из местного населения. Уже Александр понимал последствия такого положения и организовал массовую свадьбу между своими солдатами и персиянками.

На новое положение дел проливает свет брачный договор из Египта, где подобные документы сохранились на папирусах. Контракт, датированный 311 годом до н. э., касается брака между темносцем (Темнос — город в Малой Азии) и дочерью человека с Коса. Вероятно, оба мужчины, как и свидетели из Темноса, Гелы, Кирены и Коса, были наемниками на службе у Птолемея I, навсегда осевшими в Египте.

«Гераклид берет законной женой Деметрию с Коса, оба свободнорожденные, у ее отца Лептина и матери Филотиды; она берет свою одежду и украшения стоимостью 1000 драхм. Гераклид, обеспечит Деметрию всем, что полагается свободной жене. Мы будем жить вместе, где решат Лептин и Гераклид, и совещаться на общем совете. Если окажется, что Деметрия каким-либо образом вредит чести своего мужа Гераклида, она будет лишена всего своего приданого, но Гераклид обязан доказать любое свое обвинение в сторону Деметрии перед тремя людьми, которых оба они одобрят. Гераклиду будет запрещено к бесчестью Деметрии приводить в дом другую жену, иметь ребенка от другой женщины или обижать Деметрию любым иным способом под любым предлогом. Если Гераклид сделает что-либо из этого, и Деметрия докажет это перед тремя людьми, которых они одобрят, Гераклид отдаст Деметрии приданое стоимостью 1000 драхм, которое она принесла, и выплатит дополнительный штраф в размере 1000 драхм в серебряных монетах Александра…»

Некоторые детали этого договора соответствуют древним греческим традициям: оба партнера свободны по рождению; невесту представляет ближайший родственник мужского пола; она приносит в новый дом приданое, которое необходимо вернуть в случае развода; контракт защищает честь как мужа, так и жены. Но различается и местное влияние: строгий запрет иметь вторую жену или сожительницу должен быть связан с египетскими традициями. Наиболее непривычная черта этого контракта, однако, состоит в том, что муж и жена имеют различное гражданство. Значение имело не то, будут ли их дети гражданами города, который, вероятно, никогда не увидят, но то, будут ли они считаться законнорожденными и смогут ли наследовать имущество.

Так как правила, определявшие законность брака, стали более гибкими, а гражданство перестало рассматриваться как необходимое требование для приобретения собственности, постепенно укрепилась возможность женщинам владеть и управлять своим имуществом. В классический период наследница была обязана выйти замуж за своего ближайшего родственника мужского пола, ибо она не могла получить наследство по собственному праву — она могла лишь передать его своим детям. Этот закон, который продолжал играть важную роль в сюжетах эллинистических комедий и их латинских адаптаций, со временем утратил свое значение. Женщины стали наследовать имущество по собственному праву в качестве дочерей или вдов; они владели мастерскими, крупными имениями и рабами; они зарабатывали состояние и своими профессиями. Женщины занимались множеством занятий от торговли до медицины, хотя в источниках лучше всего представлены исполнительницы — музыкантши, актрисы и поэтессы.

Когда женщины тратили свое богатство на благотворительность, они занимали в обществе более видное положение. В эллинистический период самой влиятельной их группой — за исключением цариц — были богатые женщины, известные своей щедростью. Обыкновенно они происходили из состоятельных семей, что давало им доступ к социальным связям, состоянию и возможности совершать благодеяния. Мы знаем о них лишь по надписям, сделанным в их честь, которые сообщают об их пожертвованиях и взносах. В их тени находятся тысячи других женщин, оставшихся безымянными, если только на их могиле не был установлен памятный знак.

Женщины-благотворительницы играли важную роль в жизни городов и в имперский период. На свои средства они украшали родные города зданиями и статуями; им поручались немыслимые до III века до н. э. литургии и функции вроде эпонимной должности «венценосца» ( stephanophoros ) и поста управляющего гимнасиями. Пример двух таких выдающихся женщин позволяет оценить возможности, которые открывало богатство. Первая — некая Эпиктета, жившая в III веке до н. э. Она была богатой вдовой с острова Фера. Унаследовав имущество, она еще и самостоятельно приобрела новую землю. Исполняя поручение покойных мужа и сына, она завершила строительство святилища Муз, где были поставлены статуи ее родственников. Также она создала объединение членов семьи, которое должно было собираться в этом святилище раз в год и приносить в честь Эпиктеты, ее мужа и сыновей поминальные жертвы, средства на которые выделялись из специального фонда. То обстоятельство, что она оставила завещание, говорит о том, что она могла свободно распоряжаться своим имуществом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)