Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иные категории рабов, более заметные в имперский период, — брошенные дети, найденные и выращенные в другой семье ( threptoi, trophimoi ), и священные рабы ( threptoi, hierodouloi ). Но не все они были рабами, а некоторые «священные рабы» были юридически свободны и обозначались «священными» потому, что были отпущены на волю, будучи подарены божеству. Совершенно новую категорию рабов образовывали гладиаторы. Хотя некоторые из них по статусу были свободны, обыкновенно они были невольниками или осужденными. Предприниматели, а иногда и представители знати, которые организовывали бои в связи с императорским культом, владели, тренировали и эксплуатировали группы гладиаторов ( ludi ).

По-видимому, в имперский период группа рабов стала более разнородной, а круг их занятий расширился. Общественные рабы служили стражами, писцами и архивариусами; частных рабов использовали в сельскохозяйственной деятельности, ремесле и ростовщичестве, в домашнем хозяйстве, а также в качестве учителей и наставников для детей. В домохозяйствах рабыни эксплуатировались как служанки и кормилицы. Танцовщицы, музыкантши, акробатки, женщины-мимы и проститутки, равно как и немногочисленные женщины-гладиаторы, тоже часто имели рабский статус. Специализация проживавшего в Риме греческого работорговца Марка Семпрония Никократа увековечена в эпитафии: «Торговец красивыми женщинами».

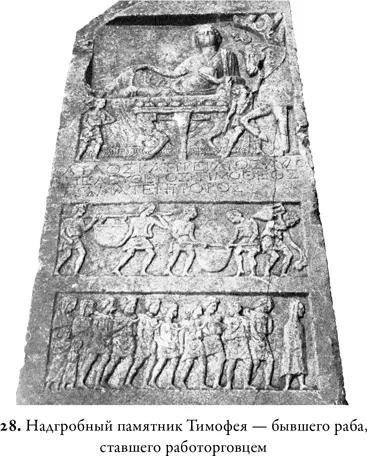

В имперский период законный брак между рабами либо между рабом и свободным лицом был невозможен; дети рабов считались незаконнорожденными. Однако рабы, занятые в домашнем или сельском хозяйстве, могли вести семейную жизнь и оставляли эпитафии, которые не отличались от эпитафий свободных людей. В некоторых случаях заметны даже признаки любви между рабами и их хозяевами. Вольноотпущенники могли добиться богатства и власти. Но как опыт рабства сказывался на жизни освобожденных невольников? Отпущенник из Амфиполя Каприлий Тимофей, живший ок. 100 года н. э., решил изобразить на своем надгробном памятнике не только тот факт, что ему была дарована свобода, но и что он сам стал работорговцем (см. илл. 28). Он представил свое занятие на двух рельефах: внизу показан источник его богатства — пленники, бредущие в цепях; в верхнем регистре расположена сцена изготовления вина, что позволяет предположить, что рабы, возможно, захваченные во Фракии, использовались в виноделии в Македонии. Выражал ли Тимофей тем самым гордость и радость оттого, что сумел избежать судьбы тех, кем владел? Или это своеобразная сверхкомпенсация за перенесенные унижения? Этого мы не знаем. Известно, однако, что в тех редких случаях, когда до нас доходят голоса рабов, они изображают рабство худшей судьбой для человека. Некий Менандр выразил эту мысль в эпиграмме, которую он написал в I веке н. э. своему брату Иллу — рабу и школьному учителю в Эфесе: «Удача стенает по тебе, невыносимая Нужда оплакивает твое рабское положение, в которое ввергла тебя Судьба». Ни философские рассуждения, ни юридическое регулирование не могли облегчить эту долю.

15. От полисной религии к мегатеизму. Религии в космополитичном мире

Глобальные тенденции, индивидуальный опыт

В своем стихотворном миме [121] Мим — распространенный в эпоху эллинизма жанр комедийных сценок из повседневной жизни.

«Сиракузянки, или женщины на празднике Адониса» Феокрит, поэт начала III века до н. э., родившийся в Сиракузах, но живший в Александрии, описывает впечатления двух женщин из Сиракуз, попавших на александрийские празднества. Горго приглашает свою подругу Праксиною пойти вместе с ней во дворец на торжества в честь Адониса:

Вместе пойдем мы с тобой в палаты царя Птолемея,

Праздник Адониса там. Говорят, что по воле царицы

Все там разубрано пышно.

С трудом пробравшись через толпу, две женщины оказываются во дворце:

Ну же, вперед, Праксиноя. Гляди, что ковров разноцветных!

Ах, как легки, как прелестны! Ну, как будто богини их ткали.

Мощная дева Афина! Каких же ткачей это дело?

Кто они, те мастера, что для них начертили узоры?

Люди стоят, как живые, и кружатся, будто бы живы,

Словно не вытканы. Ах, до чего ж человек хитроумен!

Там — вот так диво для глаз — возлежит на серебряном ложе

Он, у кого на губах чуть первый пушок золотится,

Трижды любимый Адонис, любимый и в тьме Ахеронта [122] Феокрит, Мосх, Бион. Идиллии и эпиграммы. — С. 69, 73 (пер. М. Е. Грабарь-Пассек).

.

При всех преувеличениях, характерных для жанра, этот мим отражает некоторые центральные аспекты религиозного опыта в космополитичном мире, созданном завоеваниями Александра. Мы видим городской и «интернациональный» характер культа: главные героини мима — две сицилийки; они присутствуют на празднике в честь нового для Египта божества восточного происхождения. Праксиноя находится в плену иллюзий, создаваемых изображениями. Под сильным впечатлением от декора ложа, на котором покоится образ бога, она произносит ритуальное восклицание «трижды любимый Адонис!» — эмоциональное выражение благоговения. В этом зрелищном празднике различима роль царя. Наконец, торжества воспринимаются как эстетический опыт. Женщины присутствовали на празднике в качестве зрителей спланированного театрального действа, которое они будут обсуждать позднее. Эти особенности в целом стали характерными для религиозного опыта эллинистического мира и, позднее, Римской империи.

Иногда для того, чтобы понять процесс трансформации религии, необходимо исследовать долгий временной промежуток, хотя неизбежно это и не позволяет в полной мере изучить местные различия и кратковременные события. Примерно с конца III века до н. э. до середины II века н. э. весь греческий мир был подвержен одним и тем же тенденциям, однако в разной степени. Следует учитывать региональные особенности: например, в религиозной практике эллинских городов Северного Причерноморья сочетались греческие, фракийские, скифские и иранские божества, а анатолийские крестьяне продолжали поклоняться местным богам в образе эллинских и совершать ритуалы, бравшие начало в бронзовом веке.

Этот долгий и извилистый временной путь имел важные поворотные точки. В первые десятилетия после завоеваний Александра в результате миграции греческих колонистов в Египет и на Восток активно происходило знакомство с иноземными верованиями, появились новые культы, возникало почитание живых и мертвых царей, а в городских центрах крайне распространенным явлением стали частные культовые объединения. На следующем этапе, который длился приблизительно с появления в Александрии праздника Птолемейи вскоре после 280 года до н. э. до покорения материковой Греции римлянами в 146 году до н. э., можно наблюдать, как греческие города реорганизуют и обновляют старые торжества, основывают новые игры и пропагандируют местные культы, важные для проявления самосознания и приобретения привилегий. В это время организуется множество дипломатических миссий с целью получения неприкосновенности ( asylia ) для святилищ и принимаются декреты, требующие более торжественно отмечать традиционные праздники. Главные тенденции предыдущих двух этапов нашли свое завершение в третьем, длившемся от устройства в Греции римской колониальной администрации до начала правления Августа — то есть с 146 по 27 год до н. э.: богослужения в значительной степени переместились в культовые общества, возросло значение мистических культов. Частные выражения набожности стали более распространенными и сложными, нежели в предыдущие эпохи. Эти тенденции сохранились и в атмосфере мира и подвижности населения, господствовавшей в четвертый период — первые два столетия принципата начиная примерно с 27 года до н. э. и заканчивая правлением Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.). Помимо императорского культа, который стал одним из главных поводов проведения жертвоприношений и состязаний в городах и регионах, возрождались древние местные культы и организовывались пышные празднества. Этот процесс стимулировали местный патриотизм, соперничество между городами и стремление знати демонстрировать свою щедрость. Мистические культы и религиозные ассоциации давали возможность негражданам, среди которых были солдаты, торговцы, вольноотпущенники и рабы, войти в сообщество верующих. Потребность в защите со стороны богов укрепляла индивидов в их приверженности культам, внешних или дополнительных по отношению к традиционным религиозным обрядам городов. Еврейская диаспора, очень значительная уже в эллинистический период, но особенно укрепившаяся после поражения Иудейского восстания в Иудее и Киренаике, способствовала взаимообмену между религиозными группами. Эсхатологические ожидания и стремление к мощной и неразрывной связи между смертными и богами до той поры удовлетворялись культами, которые требовали строгого, почти исключительного почитания одного божества. В I веке н. э. христианство предложило новый ответ. Легкость распространения идей в Римской империи упростила взаимное обогащение религий; бродячие философы, «святые» и раннехристианские проповедники стали важным фактором движения идей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)