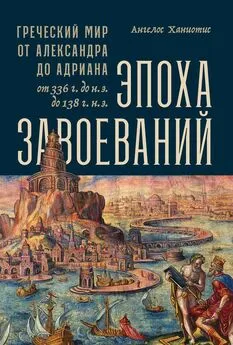

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Никто из них не заботится о своем теле и не имеет даже одежды, чтоб прикрыть свою наготу. Поэтому нет такого человека, который, увидев все это, не пожалел бы обездоленных из-за чрезмерности их несчастья… Поэтому из-за чрезмерности наказания несчастные всегда считают будущее страшнее настоящего и смерть принимают охотнее, чем жизнь» [120] Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XIII. 2–3 (пер. В. В. Вертоградовой).

.

Сколь захватывающими ни были бы отдельные истории, в этой главе места хватит лишь на то, чтобы обрисовать общие тенденции. Хотя интеллектуалы эллинистического времени — особенно Эпикур, живший в начале III века до н. э., и его современник Зенон, основатель стоической школы философии, — критиковали рабство, объясняя его существование не природой, но договором людей, характер его изменила не философия, а война. Во-первых, войны давали шанс бежать рабам, проживавшим в сельской округе. Во-вторых, в отчаянном положении города увеличивали свои вооруженные силы, освобождая, а порой и принимая в состав общины рабов, дабы те сражались за свой новый статус. В-третьих, и это важнее всего, постоянные войны от Александра до битвы у Акция, в дополнение к пиратству и набегам, увеличили число рабов, которые меняли хозяина, и число свободных, проданных в рабство. Если пленники, имевшие гражданский статус, могли быть выкуплены своими семьями и вернуться домой, то рабы негреческого происхождения, как правило, продавались за рубеж. За раба могли запросить цену 100–300 драхм; выкуп за свободного человека был по меньшей мере вдвое выше. Пираты превратились в купцов и работорговцев, следовали за армиями в походах и регулярно снабжали главные невольничьи рынки — Родос, Делос, Крит и Эфес. Античные источники, особенно относящиеся ко времени римской экспансии, приводят число женщин, детей и остальных обращенных в рабство пленников, хотя к этим данным и следует относиться с долей скептицизма. Так, передается, что этоляне за одну только кампанию 240 года до н. э. обратили в рабство 50 000 периэков, то есть свободных жителей Лаконии, не имевших гражданского статуса; римляне в 167 года до н. э. якобы поработили 150 000 эпиротов. Сколь бы ни были преувеличены подобные сообщения, они свидетельствуют о росте доли рабов, не получивших свой статус с рождения. Он не только сказался на экономике Италии, где невольники стали массово использоваться в сельском хозяйстве и ремесле; он повлиял также и на частоту отпуска рабов на волю. Рабовладельцу выгодно было освободить раба, получив за это компенсацию, примерно равную его цене, и купить на нее нового.

Освобождение рабов практиковалось, особенно в крупных городских центрах вроде Афин, уже в классический период. Некоторые из вопросов оракулу Зевса в Додоне в конце III — начале II века до н. э. задавали рабы, желавшие узнать, обретут ли они свободу; следовательно, отпуск на волю был вполне вероятной перспективой, особенно если раб имел какие-то сбережения для того, чтобы оплатить выкуп за свое освобождение. Но свобода могла быть бременем. Лишь рабы, что-то умеющее делать, имели шансы обрести самостоятельность; многие невольники не могли найти лучшего выхода, кроме как работать на своих бывших хозяев уже на платной основе. Иногда вольноотпущенники были обязаны оставаться в доме прежнего господина и продолжать службу до его смерти. Для некоторых из рабов это обязательство, которое называлось paramone («обязанность находиться рядом»), было благодатью. В одной табличке, относящейся примерно к 300 году до н. э. и в числе прочих обнаруженной в святилище Додоны, раб спрашивает бога о том, что ему следует сделать со своей вольной для того, чтобы иметь право остаться с хозяином.

В Центральной и Северной Греции освобождение часто принимало форму дара или продажи раба божеству. Характерный пример представляет запись об отпуске на волю из Фиска в Центральной Греции:

«Анфемона и Офелий продали Афине, единственной в городе Фискосе, мальчика-раба, рожденного в доме, по имени Сотерик, ценой три мины на следующих условиях: Сотерик останется с Анфемоной, исполняя ее приказы, покуда она жива. Если он не останется или не будет исполнять указаний, тогда Анфемона или любой другой, кого она попросит, будут иметь право наказать Сотерика любым способом, которым она пожелает. Но если Анфемона умрет, Сотерик будет свободен».

Так как вольноотпущенники не получали гражданство и не пользовались связанной с ним защитой закона, посвящение богу охраняло их новый статус. Становясь «собственностью» божества, бывшие рабы были защищены от захвата, так как любой, кто захотел бы их поработить, покусился бы на имущество бога. Акты освобождения рабов, определялись завещанием хозяина или принимали форму передачи либо посвящения богу, документально фиксировались и регистрировались в публичном архиве. Начиная с III века до н. э. все более распространенными становились надписи об отпуске раба на волю на камнях в святилищах. От времени с конца III века до н. э. до III века н. э. сохранились тысячи текстов вольных. Крупнейшая группа эллинистического периода размером около 1250 записей находится в святилище Аполлона в Дельфах. Можно утверждать, что количество освобождений с конца III века до н. э. не увеличилось, и новой была лишь привычка записывать их на камне. Но у нас есть и другие свидетельства — вроде надгробных камней и посвятительных надписей, написанных от лица вольноотпущенников, — которые говорят о том, что отпуск рабов на волю в конце эллинистического времени был более частым явлением, чем ранее. Причиной этого могло быть влияние римских практик освобождения невольников либо изобильное предложение рабов. Рабов освобождали и в имперский период.

Другим важным фактором развития рабства в эпоху эллинизма была концентрация земли в руках небольшого числа землевладельцев. Эта тенденция достигла максимума после установления принципата, когда основной статьей дохода элиты стали латифундии. Об их существовании свидетельствуют упоминания распорядителей, управлявших крупными имениями ( oikonomoi ), и почетные надписи, которые группы рабов оставляли на камне в честь землевладельцев. Латифундии римских сенаторов и императора, на которых трудились рабы, имелись и в восточных провинциях.

Установление принципата привело к дальнейшим переменам. В городах вроде Эфеса, Сард и Фиатиры продолжали процветать невольничьи рынки. Невольниками владели не только землевладельцы; у последних имелись рабы-агенты ( pragmateutai ), которые действовали с изрядной долей инициативы и пользовались существенной свободой передвижения. Вольноотпущенники римских граждан и императоров получали римское гражданство, что открывало перспективу повышения социального статуса если не их собственного, то их детей. Многие магистраты в римских колониях были отпущенниками или их потомками. Теперь рабы регулярно появляются среди участников культовых ассоциаций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)