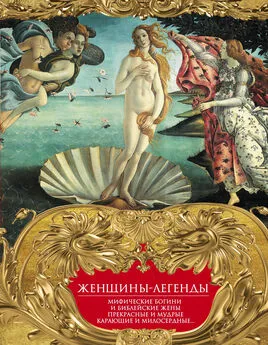

Женщины-легенды

- Название:Женщины-легенды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларусь

- Год:1993

- Город:Минск

- ISBN:5-338-00937-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Женщины-легенды краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Женщины-легенды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несомненная заслуга полоцких просветительниц не только в обучении грамоте, в открытии первых на нашей земле народных училищ, но также в собирании, переписывании и распространении книг, основании библиотек, развитии традиций белорусского летописания.

С именем полоцкой просветительницы связано также строительство храмов на белорусской земле. Став игуменьей новооснованного монастыря, Евфросинья Полоцкая решила вместо старой деревянной церкви возвести новую, каменную. Для реализации этой задачи был приглашен полоцкий зодчий Иван. Строительство церкви заняло ровно тридцать недель. Здание церкви, которое сохранилось до наших дней, поражает своими пропорциями, изяществом и красотой. Один из авторитетнейших исследователей истории Полоцкого княжества московский ученый Л. В. Алексеев заметил, что «по совершенству своей художественной композиции, по прочности рассчитанных конструкций Спасский храм Евфросиньевского монастыря — вершина архитектурной мысли Полоцкой земли и один из великолепных памятников архитектуры домонгольской Руси. Он сделан одним из талантливейших русских (более правильно — белорусских. — В. Ш.) зодчих — полоцким архитектором Иоанном».

С изысканным художественным вкусом был оформлен интерьер церкви. Стены ее украшали замечательные фрески, написанные неизвестными полоцкими художниками XII века. Ученые считают, что одна из этих поразительных по красоте и изяществу дошедших до нас фресок весьма напоминает облик самой Евфросиньи Полоцкой. Среди фресок выделяются также изображения греческих отцов церкви — Иоанна Златоуста и Василия Великого. Кроме художественной ценности, их изображения дают дополнительный материал для характеристики взглядов самой Евфросиньи Полоцкой. В частности, Василий Великий считал возможным использование в интересах христианства античного культурного наследия. В своих трудах он обильно цитировал античных философов. Сочинения Василия Великого, переведенные на славянский язык, служили источником для знакомства с античными мыслителями.

Иоанн Златоуст (IV — начало V века) постоянно выступал с критикой пороков высших слоев современного ему общества — непомерной роскоши византийского императорского двора, аморализма высшего духовенства и т. д. Может быть, именно поэтому Василий Великий и Иоанн Златоуст особенно импонировали Евфросинье Полоцкой.

Большую ценность представляла собой имевшаяся в Спасской церкви икона Богоматери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. История ее приобретения Евфросиньей Полоцкой, которая обладала тонким эстетическим вкусом, такова. Пользуясь своим родством с византийским императорским домом, она отправила своего посланца Михаила к императору Мануилу Комнину и константинопольскому патриарху Луке Хризо-вергу с богатыми дарами и одновременно с просьбой прислать в ее монастырь одну из трех икон Богородицы, написанных евангелистом Лукой. Эти иконы находились в разных городах — Константинополе, Иерусалиме и Эфесе [61] Эфес — город, расположённый на побережье Малой Азии, один из очагов раннего христианства. В античности — родина древнегреческого философа Гераклита Эфесского.

. Император и патриарх прислали Евфросинье икону Богоматери из города Эфеса. Как сложилась судьба этой иконы после смерти Евфросиньи Полоцкой, неизвестно. По одной из версий, икона эта в 1239 году по случаю бракосочетания дочери полоцкого князя Брячислава с князем Александром Невским была перенесена из Спасо-Евфросиньевской церкви в город То-jsonen (до Октябрьской революции находился в Псковской губернии), в Воскресенскую церковь, где проходило венчание новобрачных.

В настоящее время эта икона находится в Русском музее Санкт-Петербурга.

Большую художественную ценность представлял также крест Евфросиньи Полоцкой, сделанный в 1161 году по ее заказу замечательным полоцким мастером Лазарем Богшей и подаренный ею навечно Спасской церкви.

Эта была мощехранильница, где в особых углублениях помещались предметы христианского поклонения (кусочек креста, на котором распяли Иисуса Христа, крупицы камня от гроба Христова и гроба Богоматери и т. д.). Их Евфросинья Полоцкая получила в качестве дара для своей обители из святынь Константинополя и Иерусалима.

Крест был сделан из кипарисового дерева и имел шестиконечную форму. По лицевой и обратной стороне его покрывали золотые, а по бокам — серебряные пластины. Золотые пластины были украшены тончайшими эмалевыми ликами святых, орнаментом, драгоценными камнями, а по периметру креста — изумительной нитью крупного жемчуга. По бокам креста шла пространная надпись, своего рода целая грамота, содержащая дату изделия (1161 год), имя заказчицы и страшное проклятие тому, кто осмелится посягнуть на эту святыню, вынести крест из Спасо-Евфросиньевского монастыря: «Да не изнесется из монастыря никогда же… Аще кто ослушается и знесеть [крест] из монастыря, да не будет ему помощник честный крест ни в сей век, ни в будущем».

На задней стороне креста мелкими буквами было вырезано имя Лазаря Богши — мастера, сделавшего крест, а также сумма, затраченная на его изготовление, — 140 гривен! Именно в такую сумму обошелся он Евфросинье Полоцкой. По тем временам это были огромные деньги.

Трагически сложилась судьба этой уникальной национальной реликвии.

Пролежав сто лет в Полоцке в Спасской церкви, он был насильственно перенесен в Смоленск, а оттуда в Москву. Но в 1563 году Иван Грозный при осаде Полоцка поклялся возвратить крест на прежнее место, если возьмет город. Овладев Полоцком, он сдержал свое слово. Однако вскоре полочане вынуждены были спрятать крест в нише Софийского собора, где он пролежал до отмены Брестской церковной унии в 1839 году.

В 1840 году полоцкий архиепископ Василий возил крест сначала в Москву, а затем в Петербург, где в церкви Зимнего дворца показывал императору России Николаю I.

До 1928 года крест находился в Полоцке. Затем был передан Белорусскому государственному музею в Минске, откуда попал в Могилев, где в самом начале Великой Отечественной войны бесследно исчез. О судьбе его до сих пор ничего не известно.

Завершив строительство Спасской церкви, Евфросинья принялась за возведение нового храма — церкви Святой Богородицы, возле которого возник мужской монастырь. Возможно, по ее замыслу были построены и другие замечательные сооружения. Однако от них до наших дней не сохранилось даже следа…

Местом постоянного пребывания Евфросиньи Полоцкой стала Спасская церковь, строительство которой она считала боговдохновенным делом. В «Житии» рассказывается, что зодчий Иван, руководивший постройкой церкви, каждую ночь под утро слышал голос: «Иван, вставай и иди на строительство Спасской церкви». Полагая, что его будят по приказу Евфросиньи, он пришел как-то к ней и спросил, почему она понукает его к работе, к которой он относится с величайшим прилежанием и ответственностью. Евфросинья, поняв, в чем дело, ответила: «Хоть это и не я посылаю будить тебя и принуждать к работе, но послушайся этого голоса и делай то, что он тебе говорит, потому что то, что ты делаешь — дело святое».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: