Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]

- Название:Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пермский писатель

- Год:2015

- Город:Пермь

- ISBN:978-5-85383-609-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования] краткое содержание

В документальной повести «Сердечная и огнестрельная раны Пушкина» рассказывается о последних месяцах жизни Александра Сергеевича, тяжелой преддуэльной ситуации, которая сложилась в январе 1837 года, о коллективной травле поэта голландским посланником Геккерном и «золотой» молодежью Петербурга. Скрупулезно раскрыты условия и ход дуэли между А. С. Пушкиным и Ж. Дантесом, характер ранения поэта, история его последней болезни. Показано мужество поэта, спокойно встретившего свою смерть.

В документальной повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние» детально, с научной дотошностью восстанавливаются обстоятельства гибели М. Ю. Лермонтова, при этом рассеиваются литературные заблуждения, обрисовываются характеры. Кто из героев оказался на высоте, а кто поддался слабости или даже низости своего характера? Все это узнается из неравнодушного, но объективного повествования.

В статье «Нужно ли нам обелять убийцу Лермонтова?» автор подвергает беспощадной критике позицию А. В. Очмана и других современных лермонтоведов, пытающихся всячески защитить Н. С. Мартынова, застрелившего великого поэта, нарушив при этом дуэльные правила. «Выстрел Мартынова отнял у нас не только человека… но и частицу нашей русской литературы, частицу нашей культуры и русской души!» — утверждает автор.

В статье «Подлинное место дуэли Лермонтова и Мартынова» М. И. Давидов обобщает результаты своих 40-летних поисков истинного места последней дуэли поэта (у северного склона горы Машук), в том числе на материале совершенных трех научных экспедиций.

Документальная повесть «„Не поставить ли лучше точку пули в своем конце…“ (Тайны гибели Маяковского)» раскрывает трагедию последнего года жизни великого пролетарского поэта В. В. Маяковского. Автор изучил подлинник уголовного дела о смерти В. В. Маяковского, ознакомился со всеми экспертизами, что позволило ему убедительно опровергнуть модную версию об убийстве великого пролетарского поэта.

Книга рассчитана на читателей старше 16 лет.

Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пулю на вскрытии не нашли, что лишний раз характеризует его качество. Ничего Даль не пишет о состоянии легких, сердца, селезенки и других отдаленных от раны внутренних органов; не ясно, производился ли их осмотр. Вероятнее всего, аутопсия была поверхностной и неполной — вскрывалась только брюшная полость.

К казусам следует отнести и утверждение Даля, что кровотечение наблюдалось «вероятно, из перебитой бедренной вены». Но, во-первых, бедренная вена не проходит в зоне раневого канала, и, во-вторых, почему Даль пишет «вероятно», ведь ранение такой крупной вены, как бедренная, должны были обязательно заметить на вскрытии, тем более, если рассмотрели гангрену кишки «величиной с грош». Ш. И. Удерман [29] Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261.

предполагает, что вывод Даля о повреждении бедренной вены — поздний домысел его, ибо к Владимиру Ивановичу через какое-то время после смерти поэта попал «дуэльный» сюртук Пушкина, в котором была дырочка от пули напротив правого паха. Отсюда последовал вывод, что ранен крупный сосуд в паху. Однако в момент выстрела Дантеса у Пушкина была поднята правая рука с пистолетом и, естественно, поднялась и правая половина сюртука. Сама же рана была значительно выше паховой складки, и бедренная вена никак не могла быть повреждена.

Изучая хирургическую литературу XIX века, мы обнаружили, что наружная подвздошная артерия и одноименная вена многими авторами назывались бедренной артерией и веной. До 1895 года, когда была принята Базельская анатомическая номенклатура (BNA), даже в некоторых руководствах по анатомии встречалась такая терминологическая путаница в названиях магистральных артерий и вен, располагающихся в этой области выше паховой складки.

Так, может быть, Даль имел в виду ранение именно правой наружной подвздошной вены, называя ее бедренной? Это вполне вероятно. Однако и в этом случае убедительных доказательств, что пуля Дантеса повредила крупную магистральную вену (наружную, общую или внутреннюю подвздошную), в исторических документах нет, и допустить это невозможно, иначе наступила бы гибель Пушкина от массивной кровопотери уже на месте дуэли или во время транспортировки. Большинство авторов [30] Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. В. А. Шаак. Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении // Вестн. хир. — 1937. — Т. 52, кн. 137. — Вып. 7. С. С. Юдин. Ранение и смерть Пушкина // Правда. — 1937, 8 февраля. — № 7004. М. И. Хелиус. Хирургия. — СПб: Изд-во мин. вн. дел, 1839. — Часть 1. — 336 с.

считает, что ни бедренная, ни наружная подвздошная вена, ни другие крупные вены, а также крупные магистральные артерии не лежали на пути пули, а следовательно, не были повреждены.

Источниками кровотечения следует считать более мелкие вены и артерии таза, в большом числе расположенные по ходу раневого канала. Преимущественно это ветви подвздошных вен и артерий. Прежде всего, следует указать подвздошно-поясничную артерию и одноименную вену (a. et v. iliolumbalis), глубокую артерию и вену, огибающую подвздошную кость (a. et v. circumflexa ilium profunda), переднее крестцовое венозное сплетение (plexus venosus sacralis), которое образуется из анастомозирующих между собой крестцовых вен (v. sacralis mediana et у. v. sacrales laterales). Как артерии, таки, особенно, вены, выстилающие стенки таза, имеют довольно большой диаметр и обильно анастомозируют как друг с другом, так и с висцеральными тазовыми сосудами, кровоснабжающими внутренние органы таза. Кровотечение из тазовых артерий и вен бывает довольно значительным, хотя и не приводит к смерти непосредственно на месте ранения или в первые часы после повреждения.

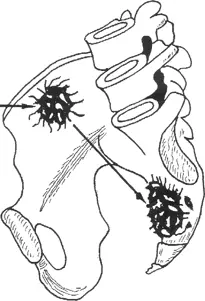

Требует уточнения и само направление раневого канала. В блестящей работе академика Б. В. Петровского [31] Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117.

, одной из лучших по этой теме, на рисунках художник изобразил ход раневого канала как исключительно прямолинейный. Однако прямолинейное продвижение пули в теле Пушкина вызывает у нас большие сомнения.

Прежде всего, необходимо опровергнуть одно заблуждение, которое «кочует» из одного источника в другой. Объясняют продвижение пули в теле раненого сверху вниз тем, что Дантес ростом был выше Пушкина и целил в низ живота. Поэтому пуля де шла неуклонно по нисходящей траектории и в результате достигла нижней части крестца, попутно повредив участок крыла подвздошной кости.

Мы провели расчеты траектории. Оказалось, что если соединить прямой линией места повреждения крестцовой и подвздошной кости и продолжить эту прямую линию за пределы тела на расстояние 7 м (дистанцию между противниками в момент выстрела), то окажется, что Дантес должен был быть трехметровым великаном.

На невостребованных трупах мужчин среднего роста, умерших от случайных причин, мы изучили [32] Исследование хода раневого канала А. С. Пушкина на трупах и компьютерных томограммах выполнено мною впервые в мире. — Прим. авт.

возможный ход раневого канала [33] М. И. Давидов. Ранение на дуэли гениального русского поэта А. С. Пушкина // Хирургия. — 2000. — № 5. — С. 64–69.

. Установлено, что при прямолинейном ходе от точки, расположенной в 5 см (что соответствует 2 дюймам) кнутри от передней верхней ости правой подвздошной кости, до боковой поверхности нижней части крестцовой кости, во всех случаях повреждаются петли тонкой кишки, иногда раневой канал проходит через слепую кишку, подвздошные сосуды и правый мочеточник. Внимательно просмотрев компьютерные томограммы таза 20 мужчин, обследованных по поводу различных заболеваний органов, находящихся вне проекции предполагаемого раневого канала, мы убедились, что при прямолинейном ходе пули у Пушкина неминуемо должны были произойти сквозные ранения тонкокишечных петель. Последующее моделирование на трупах и срезах компьютерной томографии показало, что единственно возможным направлением, при котором сохраняются неповрежденными кишечные петли, является движение пули по неправильной дуге с внутренней стороны задней полуокружности костного тазового кольца. Это не противоречит и секционным данным: Даль пишет, что пуля «шла, скользя по окружности большого таза».

Таким образом, ход раневого канала у А. С. Пушкина можно представить следующим образом.

Ориентировочная схема раневого канала у А. С. Пушкина (по М. И. Давидову).

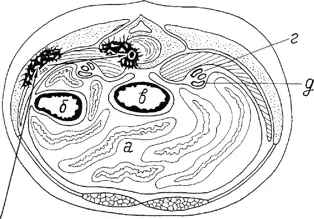

Разрез таза в сагиттальной плоскости.

Поперечное сечение тела. На схеме: а — петли тонкой кишки; б — слепая кишка; в — прямая кишка; г — левая наружная подвздошная артерия и одноименная вена; д — левый мочеточник. Симметрично Г и Д в правой половине таза вплотную к раневому каналу прилегают правые подвздошные сосуды и правый мочеточник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)

![Алексей Котенев - На Забайкальском фронте [Документальные повести, очерки]](/books/1063726/aleksej-kotenev-na-zabajkalskom-fronte-dokumenta.webp)